por Jorge de Souza | dez 19, 2024

O menino nigeriano Eyitope Aiyegbusi tinha um sonho: ser jogador de futebol.

Mas, órfão de pai desde os três anos de idade, doado pela mãe (que não tinha condições de cria-lo) a uma amiga que vivia pior ainda na Libéria, sem comida nem dinheiro para nada, o seu futuro estava seriamente comprometido.

Mas ele tinha fé em Deus, herança da mãe religiosa, e decidiu ir embora, em busca de uma vida menos sofrida e mais esperançosa.

Aos sete anos de idade, Eyitope passou a perambular, sozinho, pela África, dormindo nas ruas, fugindo da Polícia (porque não tinha autorização para viajar) e comendo apenas o que alguém lhe desse.

Passou pelo Quênia, Tanzânia e Moçambique.

Até que chegou à África do Sul, onde foi preso, por falta de documentos.

Levado pela Polícia, passou dois meses detido – mesmo sendo apenas um garoto.

A delegada que o deteve queria saber se ele estava envolvido na venda de drogas. Eyitope, que sobrevivia lavando pratos e dormindo nas ruas de Johanesburgo, contou sua história.

A policial se sensibilizou, o soltou e fez ainda mais por aquele garoto solitário: deu um jeito de conseguir documentos (forjados), que passaram a atestar que ele era de Serra Leoa (e não da Nigéria, já que não tinha nenhum documento) e se chamava “Gofu Felix Corleoma” – nome que passou a ser o seu.

Com isso, Eyitope passou a ter, ao menos, tinha um documento.

E agradeceu a Deus por isso.

Mas a vida nas ruas de Johanesburgo também não lhe dava perspectivas de futuro, muito menos como jogador de futebol.

Foi quando Eyitope (agora Gofu), decidiu ir embora, de novo, desta vez não apenas de país, mas da África.

Conseguiu que um amigo lhe comprasse uma passagem de trem até o porto de Durban, e ali colocou o seu plano em prática: embarcar em um navio, para tentar a vida em outro canto do mundo.

Como clandestino.

Com apenas uma garrafa de água e um punhado de açúcar no bolso – único “alimento” que teria enquanto estivesse escondido dentro de algum navio -, Gofu foi para o porto e escolheu aleatoriamente o cargueiro de bandeira panamenha (mas tripulação chinesa), Aldebaran II, que estava sendo carregado com engradados de comida através de um guindaste, e se agarrou nos fardos.

Içado, embarcou sem que ninguém o visse.

Era a noite de 16 de dezembro de 2000, e começava ali a nova vida de Gofu.

Que, no entanto, quase a perdeu por isso.

Uma vez a bordo, Gofu se esgueirou pelo convés e entrou na primeira porta que viu.

Ela dava em uma escada, que o levou aos porões do navio.

Ali, ele se escondeu debaixo de uma pilha de cordas e ficou aguardando a partida do cargueiro, que, para sua sorte – que também não tinha a menor ideia de para onde aquele navio seguiria – aconteceu naquela mesma noite.

Durante uma semana, Gofu permaneceu escondido no porão do navio, sobrevivendo apenas da garrafa de água e do açúcar que tinha no bolso.

Mas, quando a fome apertou, decidiu se entregar, já que também sabia que estava longe da África, de onde tanto queria fugir.

Quando viu passar um tripulante, saiu do esconderijo e pediu ajuda.

O sujeito, um grego que falava um pouco de inglês, único não chinês da tripulação, ficou estupefato e avisou o comandante do navio, Yao Ren Fun – que, depois de interrogar o garoto, mandou que ele fosse colocado em uma espécie de cela, com grades de ferro, que havia no porão do navio. Gofu estava preso.

Mas agora, ao menos, sendo alimentado.

E ele agradeceu novamente a Deus por isso.

O nigeriano passou uma semana trancado naquela cela, enquanto o navio navegava, rumo aos Estados Unidos.

Mas ele não sabia para onde estava indo.

Tampouco o que lhe aguardava em seguida.

Na madrugada do último dia do ano, 31 de dezembro, o Aldebaran II estancou no meio do mar e Gofu foi acordado, retirado da cela e levado para o convés, por um tripulante chinês.

Lá, encontrou o comandante Yao Ren Fun, que lhe ordenou pular do navio – uma forma de se livrar daquele problema, já que, pelas leis, os próprios navios são responsáveis por eventuais passageiros clandestinos.

Gofu se desesperou e se agarrou a grade do convés, enquanto alguns tripulantes tentavam atirá-lo à força no mar.

Mas o máximo que conseguiu foi receber um colete salva-vidas (cujo nome do navio foi retirado, para não deixar pistas) e um tonel vazio, a título de balsa, ao qual foi amarrado.

E foi atirado ao mar.

Mesmo não sabendo nadar.

Uma vez na escuridão do mar, vendo o navio ir embora e bebendo muita água, Gofu passou a rezar.

Pedia a Deus que o tirasse daquela situação, ou o fizesse morrer rápido, para não sofrer demais.

Foi uma noite traumática e interminável.

Quando o dia amanheceu, o último do ano 2000 – enquanto o mundo se preparava para celebrar, com muita festa, a chegada do século 21 -, a situação de Gofu ficou pior ainda: alguns peixes passaram a bicar sua pele, gerando doloridas feridas.

Mas isso não o angustiava tanto quanto não saber por quanto tempo ainda viveria.

Agarrado ao tonel, no meio do oceano, sem nenhum barco ou terra à vista, ele chorava, enquanto conversava mentalmente com Deus e pedia uma salvação.

E ela veio, horas depois.

Na tarde daquele dia, pai e dois filhos, pescadores do litoral do Rio Grande do Norte, discutiam se retornariam para terra firme para a festa de fim de ano, ou continuariam pescando, quando um deles, contrariado, saiu da cabine para espairecer do lado de fora do barco.

Ao fazer isso, viu um tambor flutuando na água.

E decidiu pegá-lo, porque haveria de ter alguma utilidade.

Apesar do pai ser contra aquela ideia, um dos filhos aproximou o barco daquele tonel à deriva.

E viu que, agarrado a ele, havia um garoto negro, àquelas alturas já quase afogado.

Após quase 12 horas no mar, Gofu estava milagrosamente salvo, embora isso contrariasse todas as probabilidades.

Para ele, fruto inequívoco da vontade de Deus

Resgatado – mas sem entender uma palavra do que aqueles pescadores diziam, sequer onde estava -, Gofu foi levado para a praia de Tibau do Sul, no litoral do Rio Grande do Norte, e de lá encaminhado à Polícia – quando, enfim, entendeu que estava no Brasil, a “Terra do Futebol”, esporte que ele tanto amava.

Na sua cabeça, aquilo também só poderia ser obra de Deus.

E ele teve absoluta certeza disso quando, dias depois, foi procurado pela Arquidiocese da Igreja Católica de Natal, cujo arcebispo, Dom Heitor de Araújo Sales, ouvira a notícia do incrível resgate de Gofu no mar, e decidiu ajuda-lo.

Mais que isso, o religioso – a quem Gofu passou a chamar de “pai” – resolveu “adota-lo” de certa forma, oferecendo casa e apoio jurídico, para que ele permanecesse legalmente no Brasil.

Tempos depois, Gofu conseguiu cidadania brasileira, baseado no argumento de que não tinha mais sequer uma pátria para chamar se sua.

Em Natal, Gofu também conseguiu realizar o sonho de jogar futebol, embora não por muito tempo.

Após duas temporadas atuando em pequenos times locais, casou, teve duas filhas e decidiu procurar empregos mais sólidos.

Trabalhou como sapateiro, vigia noturno, porteiro de escola, e o que mais lhe oferecessem, sempre agradecendo a Deus por tudo, especialmente por estar vivo.

Pouco antes disso, a Polícia Federal brasileira ficou sabendo que o navio do qual Gofu fora atirado ao mar faria uma parada no porto de Itaqui, em São Luiz, no Maranhão, e determinou que sua tripulação fosse interrogada.

O próprio Gofu fez a identificação dos envolvidos: nove chineses, incluindo o comandante Yao Ren Fun.

A princípio, ele negou que aquilo tivesse acontecido.

Mas, depois, ao cair em contradição com o que disse outro suspeito, imputou a decisão de lançar o clandestino ao mar ao subcomandante Yang Yu Bin, que, no entanto, era seu subordinado.

No seu depoimento, o comandante do Albebaran II também alegou que havia aproximado o navio da costa, para que Gofu “pudesse nadar até uma praia”.

Mas foi contradito pelos registros de navegação do próprio navio, que mostraram que, naquela noite, o cargueiro navegava a 55 quilômetros da costa.

Com base nisso, os envolvidos foram presos preventivamente, acusados de tentativa de homicídio.

Mas não passaram muito tempo na cadeia.

Logo, foram soltos, passaram a responder ao processo em liberdade, saíram do país e nunca mais voltaram.

Ninguém foi punido pela atrocidade cometida contra aquele garoto, que só não morreu porque – como sempre disse – “Deus não permitiu”.

Mesmo assim, Gofu não guardou mágoas dos seus algozes.

Ao contrário, cada vez mais religioso, vivendo até hoje em Natal em uma casa da Arquidiocese local, diz que gostaria de reencontrar o comandante chinês, não para se vingar, mas para pedir desculpas por ter invadido o seu navio.

E também pedir que ele não fizesse aquilo com outras pessoas.

“Deus nos ensinou a amar o próximo”, diz. “Rezo todos os dias por ele”.

Gostou desta história?

Ela faz parte do NOVO LIVRO HISTÓRIAS DO MAR – VOLUME 3 – 100 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, que ACABA DE SER LANÇADO, e pode ser comprado com CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | dez 5, 2024

No início de julho de 2020, o navio graneleiro japonês Wakashio zarpou, vazio, do porto de Cingapura, com destino ao Brasil, onde receberia um carregamento de grãos no porto catarinense de Imbituba.

Mas aquela viagem terminou na metade do caminho, quando sua tripulação, com a anuência do capitão indiano Sunil Nandeshwar, decidiu aproximar o navio da principal ilha do arquipélago Mauricio, no Oceano Índico, a fim de captar sinais de telefonia que lhes permitissem se comunicar com amigos e familiares.

No dia 25 de julho, o grande cargueiro, com 299 metros de comprimento, começou a se aproximar da ilha.

Ao mesmo tempo, teve início uma festinha de aniversário de um dos tripulantes, para a qual até o comandante fora convidado.

Ele, então, delegou ao segundo oficial Hitihanillage Tilakaratna a responsabilidade de conduzir o navio durante aquela passagem ao largo da ilha, instruindo, porém, que ela deveria ocorrer “a cerca de cinco milhas da costa”.

Em seguida, o comandante foi para a festa, levando com ele também o “vigia” do turno, tripulante que, de acordo com os protocolos de segurança, deveria permanecer sempre na ponte de comando.

Quase uma hora depois, o comandante, já visivelmente embriagado, retornou à ponte de comando, mas nem chegou a conversar com seu imediato, porque ele estava ocupado.

O comandante deu apenas meia-volta e retornou à festa, onde permaneceu, bebendo e conversando alegremente com seus subordinados.

Até que um violento baque fez tremer todo o casco do navio: o Wakashio havia colidido com a barreira de corais que rodeia a ilha principal de Mauricio e encalhado.

Quando ficou claro que apenas os motores do navio não dariam conta de tirar o cargueiro daquela situação, o comandante do Wakaskio comunicou o fato às autoridades marítimas da ilha e pediu ajuda.

O socorro veio rápido e removeu todos os 20 tripulantes do navio, que nada sofreram no episódio – bem como o enorme cargueiro, que, a princípio, permaneceu apenas cravado no fundo arenoso da barreira de corais.

Como não havia nenhuma carga a bordo, não houve preocupação em esvaziar o navio, a fim de evitar danos ambientais à região.

E, talvez, nada mesmo de ruim acontecesse, não fosse a combinação da imprevisibilidade da natureza com o descaso.

Em 15 de agosto de 2020 – 20 dias após o encalhe e algumas tentativas frustradas de remover o cargueiro da bancada de corais na qual jazia espetado –, uma tempestade fez o mar subir barbaramente e grandes ondas passaram a açoitar o navio inerte.

Logo, o seu casco passou a ser retorcido e a exibir rachaduras, até que se partiu ao meio, feito um brinquedo.

Foi quando começaram os verdadeiros problemas causados pelo Wakashio.

Com o rompimento do casco, cerca de 1 000 toneladas de óleo diesel que estavam nos tanques de combustível do navio vazaram para o mar, contaminando a até então impecável barreira de corais das Ilhas Mauricio, um paradisíaco arquipélago com belas praias e forte apelo turístico.

Para piorar ainda mais o quadro, o acidente ocorreu bem próximo a um santuário ecológico, repleto de animais marinhos.

Nos dias subsequentes, peixes, tartarugas, golfinhos e até baleias começaram a chegar, mortos, às praias da ilha.

O vazamento afetou uma área de cerca de 30 quilômetros quadrados – o pior desastre ambiental da história das Ilhas Mauricio.

E só não foi ainda pior, porque moradores voluntários da ilha trataram de instalar, eles próprios, barreiras improvisadas nos recifes de corais, usando fardos de palha revestidos com tecidos, depois que ficou clara a inépcia do governo local para lidar com o problema.

“Como nunca tivemos um desastre ambiental, não estávamos suficientemente preparados para lidar com um problema dessa magnitude”, admitiu o Ministro do Meio Ambiente das Ilhas Mauricio, diante dos protestos que tomaram ruas da capital, pedindo, inclusive, a renúncia do Primeiro Ministro – que também foi acusado de reprimir a mídia local, para que os fatos não fossem divulgados na sua totalidade.

Para os ambientalistas, a inépcia do governo, que nada fez para retirar o óleo que havia no navio, apesar da crítica posição em que ele se encontrava, fora uma “tragédia anunciada”.

Mesmo assim, o governo mauriciano se limitou a decretar, burocraticamente, “situação de emergência” e, com base nisso, cobrou uma indenização de 34 milhões de dólares ao Japão, já que o navio pertencia a uma empresa japonesa – ou seja, do limão, os políticos da ilha resolveram fazer uma limonada, e lucrar com o caso.

Quando a tempestade passou, a proa do navio partido ao meio, que se soltara com a tormenta, foi rebocada para alto-mar e ali afundou, uma semana depois.

Já a popa seguiu encravada no recife, vazando paulatinamente ainda mais óleo, o que gerou outra tragédia – esta, ainda pior que o vazamento tóxico.

No dia 31 de agosto, durante uma tentativa de remoção do que restara do navio (que, por fim, teve que ser demolido ali mesmo, aumentando ainda mais a contaminação do mar), um dos rebocadores que participava da operação colidiu com uma barcaça, causando a morte de três tripulantes e o desaparecimento de um quarto.

Foi uma tragédia dentro da outra.

Ao final do processo, os responsáveis pelo Wakashio foram julgados e condenados pela justiça das Ilhas Mauricio a 16 meses de prisão: o comandante, por ter bebido e não percebido que o navio saíra completamente do rumo; e o segundo oficial, que conduzia o navio no instante do acidente, que admitiu não ter consultado o ecobatímetro (aparelho que mede a profundidade, o que indicaria o avanço do navio na direção das rasas águas no entorno da ilha), nem se oposto à não presença do vigia na ponte de comando, como manda o regulamento marítimo.

Por fim, o inquérito concluiu que “houve falta de vigilância do segundo oficial” e “negligência e excesso de confiança do capitão no seu subordinado”.

E tudo porque, enquanto o navio avançava implacavelmente em direção da ilha, o encarregado de conduzir o navio estava distraído, falando ao celular.

Gostou desta história?

Ela faz parte do novo livro HISTÓRIAS DO MAR – VOLUME 3 – 100 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que pode ser comprado (com exemplar autografado pelo autor e ENVIO GRÁTIS), CLICANDO AQUI

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | nov 29, 2024

No final do ano passado, um experiente velejador sul-africano, de passagem pela costa do Rio Grande do Norte, decidiu fazer uma escala para repor suprimentos no Iate Clube de Natal e descansar um pouco.

Ao chegar lá, encontrou, ancorado diante do clube, um barco que lhe chamou a atenção: um bonito veleiro da marca Hansen, que ele conhecia bem: o Mischief, que pertencia a uma empresa de aluguel de barcos na distante Croácia.

Só que o veleiro estava com outro nome (Albina) e outra bandeira (da Rússia).

Intrigado, o velejador entrou em contato com a empresa dona do veleiro e revelou o achado.

Foi quando os donos do barco finalmente ficaram sabendo do paradeiro daquele veleiro, avaliado em cerca de 600 mil euros, que havia sido furtado mais de um ano antes, no distante litoral da Croácia.

Toda aquela história havia começado em julho de 2022, quando o veleiro Mischief (“Travessura”, em português) partiu do porto de Kastela, no litoral croata, para um suposto cruzeiro de uma semana pela região, alugado por um comandante da Letônia, que estava acompanhado de um marinheiro russo, que usava um passaporte português.

De Kastela, os dois seguiram para a turística ilha de Korcula, onde o veleiro ficou parado por uma semana.

Até que, com a chegada à Korcula de uma brasileira acompanhada de um casal também da Letônia (a incidência de cidadãos de países da antiga União Soviética, como Lituânia, Letônia e a própria Rússia nesta caso não era mera coincidência), o veleiro foi levado embora, para um destino incerto.

Antes disso, porém, o tal capitão letão que havia alugado o veleiro em seu nome (mas, segundo ele, como simples comandante contratado para aquele cruzeiro de uma semana com alguns “clientes”), dava queixa de “roubo do barco”, como subterfúgio para se eximir do envolvimento direto no desaparecimento do veleiro.

O que aconteceu em seguida, não se sabe em detalhes até hoje.

Mas é certo que o barco passou um tempo escondido em algum canto do mar Mediterrâneo, muito possivelmente no litoral da Tunísia, sendo adulterado, antes de reaparecer com outro nome no casco (“Albina”), outro documento igualmente falso até no modelo original do barco (que era um veleiro Hansen 588, mas constava como sendo um modelo 575), e outra nacionalidade (a russa), em uma marina da cidade de Smir, no Marrocos.

De lá, após uma curta estada, o veleiro cruzou o Atlântico rumo ao Brasil, mas já com outra tripulação: um capitão russo, acompanhado apenas por um tripulante da Lituânia.

O destino registrado foi o Rio de Janeiro.

Mas o veleiro não seguiu para lá.

Na altura do litoral de Pernambuco, o barco estancou, a fim de cumprir a função pela qual havia sido roubado: receber um carregamento de mais de 3,5 toneladas de cocaína, que seria levado do Brasil para a Europa.

A operação só não deu certo porque, na véspera, a Marinha do Brasil interceptara na região um barco de apoio carregado com 3,6 toneladas de cocaína, que seria transbordada para o veleiro.

Os dois tripulantes trataram de fugir, e esconderam o veleiro no Iate Clube de Natal.

Em seguida, foram embora do país, deixando o barco sob os cuidados de uma terceira integrante da quadrilha, uma jovem mulher da Letônia, que chegara pouco antes ao Brasil.

A princípio, a polícia brasileira chegou a cogitar a possibilidade de que tudo não passava de um simples caso de furto de um barco valioso, orquestrado por uma quadrilha especializada nesse tipo de crime.

Ou que o barco poderia ter sido usado apenas para trazer algo ilegal para o Brasil, e aqui descarregado o seu conteúdo, antes de ser levado para o iate clube potiguar.

Mas logo ficou claro que o motivo era outro: o tráfico internacional de drogas, do Brasil para o exterior.

Acionada pela empresa proprietária do barco – que ficara sabendo do paradeiro do veleiro através daquele improvável velejador sul-africano –, a polícia brasileira encontrou no interior da embarcação, além do manual do modelo original com as três primeiras páginas arrancadas – justamente as que continham o nome do proprietário, outro claro indício de que fora furtado –, a tal mulher letã, que fora incumbida de cuidar do barco.

Dentro do veleiro, a polícia também achou, escondido, um telefone celular com farta comunicação em russo, que passou a ser decifrado, a fim de tentar entender como funcionaria aquela que poderia ter sido uma das maiores operações de tráfico de cocaína do Brasil para a Europa.

E que só não foi levada a contento porque outro barco foi apreendido pouco antes de transferir a droga para o veleiro surrupiado, e pelo improvável fato de que, mais tarde, aquele veleiro croata seria identificado por um velejador sul-africano de passagem pela capital do Rio Grande do Norte.

Uma dupla dose de sorte para a polícia e os donos do barco, e de azar para os traficantes.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujo novo VOLUME 3 acaba de ser lançado, e pode ser comprado CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

por Jorge de Souza | nov 19, 2024

Vinte anos atrás, o mergulhador uruguaio Héctor Bado encontrou no fundo do Rio da Prata os destroços do couraçado alemão Graf Spee, afundado no início da Segunda Guerra Mundial pelo seu próprio comandante nos arredores do porto de Montevidéu, onde ele buscara abrigo ao ser cercado pelos inimigos ingleses.

Em seguida, financiado por dois empresários uruguaios, os irmãos Alfredo e Felipe Etchegaray, o mergulhador sacou dos destroços a parte mais emblemática daquele navio, que, de certa forma, passou a fazer parte da História do Uruguai: uma grande águia de bronze de quatro toneladas, com as asas abertas e a suástica nazista presa em suas garras, que decorava a proa do cruzador, na época o mais poderoso da Marinha Alemã.

Foi quando começou uma novela que, até hoje, 20 anos depois, ainda não terminou – e que virou uma dor de cabeça judicial e diplomática até para o governo uruguaio.

O que fazer com aquela águia – símbolo do poder nazista -, que desde então está guardada dentro de uma caixa de madeira em um depósito da Armada uruguaia?

Aparentemente, ninguém no governo sabe, embora os empresários que financiaram o resgate da icônica imagem não tenham dúvidas sobre o que deve ser feito com a emblemática águia:

“O governo uruguaio tem que honrar o contrato que assinou conosco, enviar ou vender a peça para uma entidade cultural e nos pagar metade do que ela vale”, diz Alfredo Etchegaray, um conhecido relações públicas e milionário uruguaio, que diz ter investido uma pequena fortuna para retirar o objeto intacto do fundo do rio.

“O melhor destino para a imagem seria ir para um museu aqui mesmo, em Montevidéu, já que a Alemanha sempre pressionou o governo uruguaio para que a águia não saísse do Uruguai, porque é um tema que incomoda aos alemães até hoje”, diz Etchegaray, que acrescenta: “Mas também não me agrada a ideia que ela seja vendida para um colecionador qualquer, porque, em mãos erradas, poderia servir de objeto de culto para grupos neonazistas”, diz.

E quanto vale a águia de bronze do Graf Spee?

“Difícil dizer, porque é um objeto histórico. Mas estimo uns 60 milhões de dólares”, diz Etchegaray, que sempre foi contestado, tanto no direito que alega ter sobre 50% do valor da peça, quanto no que diz que ela vale, pelo governo uruguaio, que, no entanto, não sabe o que fazer com a batata quente que tem nas mãos.

O problema é que, desde que a águia foi içada do fundo do rio, o governo uruguaio, que pela lei tem direito a tudo o que há submerso nas águas territoriais do país, vem sendo pressionado tanto por Etchegaray, que quer receber o que diz ter direito por contrato, quanto pela Alemanha, que gostaria que o assunto fosse esquecido, e até pela comunidade judaica, dividida em duas vertentes contrárias.

Enquanto uma parte da comunidade judaica uruguaia quer que a águia vá para um museu adequado (Etchegaray diz já ter recebido propostas tanto do Museu do Holocausto de Washington quanto de Israel, mas não cabe a ele negociar, e sim ao governo uruguaio), outra preferiria que ela fosse simplesmente destruída, “como uma forma simbólica de deixar os horrores do nazismo no passado”, como defende o ex-presidente do Comitê Central Israelita, Ernesto Kreimerman.

“Nenhum símbolo do poder nazista foi conservado intacto”, defende Kreimerman. “Até o bunker de Berlin foi posto abaixo”, diz.

Mas Etchegaray e o próprio governo uruguaio são radicalmente contra essa medida extrema.

“A águia merece ter um destino acadêmico e cultural e a criação de um museu sobre o naufrágio do Graf Spee, em Montevidéu, financiado pela Alemanha, que quer que ela fique no nosso país, seria perfeito”, diz o empresário, antevendo aí a melhor forma de receber o dinheiro que diz ter a receber do governo.

O governo uruguaio, no entanto, alega que Etchegaray não cumpriu o contrato integralmente, porque retirou apenas as partes que lhe interessava do naufrágio e não promoveu a remoção de todos os escombros, que até hoje complicam a navegação nas imediações do porto de Montevidéu.

Anos atrás, porém, Etchegaray conseguiu uma vitória.

A Justiça uruguaia ordenou que o Ministério da Defesa, que tem a guarda da peça, promovesse a venda da águia do Graf Spee num prazo de 90 dias e pagasse a parte que ele tem direito (o mergulhador Héctor Bado, que achou o objeto, morreu dois anos atrás, sem nada receber por ele).

O governo, então, recorreu da sentença.

Mas, depois, às vésperas do fim do prazo dado pela Justiça para a venda do objeto, o governo uruguaio anunciou que “estava negociando com Etchegaray”, e que, de comum acordo entre as partes, o prazo havia sido suspenso, temporariamente.

E assim está até hoje, com uma pergunta que ninguém sabe a resposta: o que fazer com o objeto símbolo de um dos maiores navios nazistas da Segunda Guerra Mundial?

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que podem ser comprados com desconto e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | ago 27, 2024

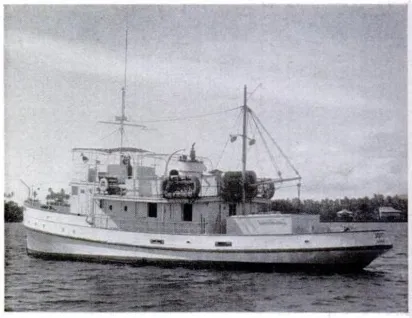

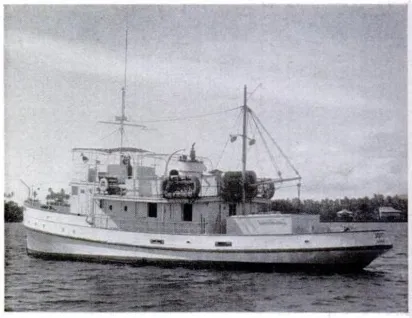

Na manhã de 3 de outubro de 1955, o Joyita, um ex-iate de luxo transformado em barco cargueiro, partiu do porto de Apia, capital de Samoa, no Pacífico Sul, com destino ao arquipélago de Tokelau, distante cerca de 270 milhas náuticas.

Levava 25 pessoas e um carregamento de mantimentos que seriam trocados por cocos, na viagem de volta.

Mas nunca chegou lá.

Pouco mais de um mês após a data em que deveria ter atracado no seu destino – e quando já era dado como perdido -, o Joyita reapareceu misteriosamente à deriva, semi-submerso, numa região a centenas de milhas da sua rota original.

E sem ninguém a bordo.

Nunca mais se teve notícias dos seus ocupantes.

Sumiram todos, engolidos por um mistério que até hoje intriga os habitantes da região e que está entre os maiores enigmas do Pacífico.

E sobram motivos para isso.

Para os supersticiosos, o Joyita já nasceu amaldiçoado. ]

Foi construído para ser o iate particular do ex-diretor de filmes de Hollywood na década de 1930 Roland West, que logo após o barco ficar pronto, trocou a mulher pela jovem atriz Thelma Todd – e foi em homenagem a ela que o barco fora batizado de Joyita – “Pequena Jóia”, em espanhol.

Mas o romance durou pouco e terminou em tragédia.

Em 1935, Thelma foi encontrada morta dentro de um carro, intoxicada com os gases do escapamento do motor, num episódio jamais esclarecido.

As suspeitas recaíram sobre Roland, que resolveu sumir dos holofotes – mesmo não tendo nada sido provado contra ele.

O Joyita, então, foi vendido a um empresário da Califórnia, que acabaria entregando o iate ao governo americano, porque, durante a Segunda Guerra Mundial, diversos barcos particulares foram requisitados para ajudar nos combates.

Com isso, o ex-iate de luxo virou barco-patrulha e quase foi a pique durante o ataque japonês ao porto de Pearl Harbour.

Após a guerra, o iate que fora transformado em barco de guerra foi vendido para uma empresa do Havaí e virou um pesqueiro.

Para isso, recebeu revestimento interno com grossas placas de cortiça, a fim de ganhar capacidade de refrigeração, e, como consequência disso, ficou, também, praticamente à prova de naufrágios, o que mais tarde seria decisivo para alimentar o mistério que cercaria o seu tumultuado destino.

Tempos depois, durante uma viagem de pesca à Samoa, o Joyita (o nome do barco jamais mudou, apesar dos diversos donos que teve) sofreu uma pane no sistema de refrigeração e foi levado para Apia, de onde nunca mais saiu.

Lá, o barco acabou sendo vendido a um capitão inglês, chamado Thomas Miller, que estava interessado em criar um serviço de transporte de cocos entre as ilhas do Pacífico Sul.

Em 1955, ele conseguiu um bom frete entre Samoa e as Ilhas Tokelau, e partiu.

Foi a última viagem do comandante Miller, do Joyita e de outras 24 pessoas que estavam a bordo naquela enigmática viagem.

Além da carga de 44 sacos de farinha, 15 de açúcar, 11 de arroz e 460 sacos vazios, que seriam usados para trazer polpa seca de coco na volta, o Joyita também recebeu alguns passageiros, entre eles dois empresários locais que levavam boa soma em dinheiro para pagar os cocos que trariam de Tokelau, e sete habitantes do distante arquipélago, incluindo uma mulher e duas crianças.

No total, 25 pessoas – que nunca mais foram vistas.

A partida foi marcada para o dia 2 de outubro, mas não começou nada bem.

Como um mau presságio, tão logo o Joyita partiu do porto, os seus motores pararam de funcionar, por conta do precário estado de manutenção do barco.

O Joyita ficou à deriva, quase foi parar nos arrecifes que circundam a ilha e voltou ao porto rebocado, para reparos.

No dia seguinte, Miller partiu novamente, com os paióis repletos de mantimentos e cinco vezes mais combustível do que o necessário para aquela travessia, prevista para durar apenas dois dias.

Mas, apesar dos tanques abarrotados, o Joyita não chegou a Tokelau. Nem a porto algum.

E jamais se soube por quê.

Caso navegasse na velocidade habitual, o barco deveria chegar a Tokelau na manhã de terça-feira, 5 de outubro.

Mas, na noite de quarta-feira, três dias após ter partido, não havia nenhum sinal do barco.

Os habitantes da ilha estranharam o atraso e comunicaram o fato às autoridades, que, no dia seguinte, iniciaram as buscas, com um avião, apesar do mau tempo que se formou na região.

Durante uma semana, a despeito da longa tempestade, uma equipe de busca vasculhou a rota prevista e não encontrou nada.

Dias depois, o Joyita foi oficialmente dado como perdido – fruto, deduziu a equipe de buscas, da violenta tormenta, que o teria afundado.

Só que, quase um mês depois, veio a surpresa.

E teve início o mistério que se tornou eterno.

Na manhã de 10 de novembro, quase um mês após o fim do inquérito que investigou o caso, o capitão de um pesqueiro que navegava a mais de 500 milhas da suposta rota do barco desaparecido encontrou um grande casco à deriva.

Era o Joyita.

Só que não havia ninguém a bordo.

Embora parcialmente inundado e com a casaria danificada, como se houvesse se chocado com outro barco, ou sido massacrado na tempestade, o ex-iate ainda flutuava, graças apenas a tal camada interna de cortiça que revestia o casco.

Mas era impossível saber se aquela inundação havia ocorrido antes (o que poderia ter levado a tripulação a abandonar prematuramente a embarcação, pressupondo um naufrágio na tempestade) ou depois do sumiço dos ocupantes do Joyita, quando o barco seguramente passou dias à deriva.

A princípio, a ausência do bote salva-vidas indicava que a tripulação havia abandonado o barco e partido em busca de terra firme.

Mas logo veio a informação de que o Joyita havia partido sem um bote de apoio, justamente porque o capitão Miller sabia que ele era insubmergível, por conta da cortiça.

Começaram, então, as dúvidas.

E a primeira, foi a mais óbvia de todas: por que os tripulantes do Joyita teriam abandonado o barco, repleto de combustível e mantimentos, se seria infinitamente mais seguro permanecer a bordo do que se lançar ao mar sem nenhum recurso?

Para aumentar ainda mais o mistério, nenhum pedido de socorro vindo do Joyita fora recebido por nenhum outro barco da região.

E, ao ser encontrado, tampouco havia algum registro de problemas no seu diário de bordo – embora tenha ficado claro que o Joyita havia enfrentado um novo defeito mecânico, pois havia sinais de tentativas de consertos na sua casa de máquinas.

Mas, ainda que o barco tivesse ficado à deriva, por pane nos motores, por que os seus ocupantes o abandonariam, se havia provisões a bordo suficientes para uma longa espera por socorro?

A única resposta plausível é que, talvez, eles não tivessem abandonado o barco e sim sido tirados de lá à força.

Contribuiu para esta teoria um fato igualmente intrigante: a carga do barco, apesar de volumosa, havia desaparecido, bem como o dinheiro que os dois empresários levavam para comprar as mercadorias da volta – embora, neste caso, eles pudessem simplesmente ter levado o dinheiro embora, apesar de a bagagem de todos os tripulantes ter permanecido no Joyita.

O sumiço da carga, do dinheiro e dos ocupantes do barco, sem falar na estranha avaria na casaria, apontaram na direção de um possível ataque de piratas.

E as suspeitas recaíram sobre barcos japoneses que costumavam pescar na região.

Especialmente depois que uma faca, com a inscrição de que fora feita no Japão, foi encontrada no convés do Joyita.

Mas nada também foi provado.

Já outra teoria pregou que pudesse ter havido a combinação de duas situações: o abandono do barco avariado pela tripulação (que teria buscado abrigo em uma das muitas ilhas da região, mas, no caminho, sucumbido na tempestade) e o posterior saque da carga por oportunistas que encontraram o Joyita sem ninguém a bordo.

Também se especulou que, talvez, o próprio capitão Miller tivesse outros planos naquela travessia, como roubar o dinheiro dos empresários, se livrar do restante da tripulação e fugir com o Joyita para o Havaí, onde vivia sua noiva, o que explicaria ter abastecido o barco com cinco vezes mais combustível do que o necessário para ir e voltar à Tokelau.

Mas, talvez, ele apenas pretendesse vender mais caro o combustível excedente na ilha para onde seguia, ganhando assim algum dinheiro.

O mais provável, no entanto, é que os tripulantes do Joyita não tenham abandonado o barco de maneira voluntária, porque, quem conheceu o falido capitão Miller, garantia que ele jamais faria isso – já que o barco era tudo o que tinha.

Com isso, a tese de morte da tripulação causada pelo barco à deriva durante a tempestade, ou assassinato coletivo por piratas, que teriam abordado o barco de maneira violenta (daí os danos na casaria), saqueado a carga e atirado os ocupantes do Joyita ao mar, tornou-se a mais aceita.

Embora igualmente jamais comprovada.

A história do ex-iate que protagonizou uma tragédia ignorada segue com o final em aberto, gerando um mistério que tende a ser eterno.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | ago 8, 2024

Era uma manhã de sábado de setembro de 2018, início de outono no Hemisfério Norte – mas ainda não frio o bastante para impedir que aqueles dois amigos, o americano Isaac Rocha, de 16 anos de idade, e o brasileiro, radicado nos Estados Unidos, Arthur Medici, de 26, entrassem no mar da praia de Newcomb Hollow, em Cape Cod, no estado americano de Massachusetts, para surfar.

Eles já tinham estado naquela praia na véspera, e surfado até que a noite chegasse.

Mas aquele sábado prometia ainda emoções.

As ondas estavam com boa formação e vinham uma atrás das outras, com fartura.

Os dois vestiram suas roupas de borracha, proteção necessária contra a temperatura da água, e correram para a beira d´água.

Assim que pisou na areia, no entanto, o brasileiro Arthur, nascido e criado em Vila Velha, no litoral Espírito Santo, mas há anos vivendo nos Estados Unidos, onde estudava engenharia, parou, fitou as ondas, olhou para Isaac – que logo se tornaria seu cunhado, já que ele tinha pedido a irmã do amigo em casamento – e disparou:

– Essa é a vida que eu quero ter. Surfar para sempre!”.

Mas, para ele, aquele “sempre” duraria pouco.

Bem pouco.

Minutos depois, quando Isaac pegou sua melhor onda, se afastou momentaneamente do amigo, para em seguida começar a remar de volta para o “outside” (a faixa de mar logo após a arrebentação das ondas, onde os surfistas ficam sentados sob suas pranchas, à espera da melhor ondulação), uma agitação anormal na água, no exato local onde o brasileiro estava, a algumas dezenas de metros de distância, chamou a sua atenção.

Em meio a explosão de espumas brancas, Isaac viu a calda de um grande animal saindo do mar e batendo forte na água, enquanto o amigo desaparecia da superfície.

Era um grande tubarão branco – o mais feroz da espécie.

E ele havia acabado de abocanhar a perna submersa de Arthur Medici, e o arrastado para o fundo.

O mergulho foi rápido.

Tão logo o animal percebeu que a perna do rapaz, revestida por aquela roupa preta de borracha, não era uma foca – seu alimento predileto na região -, o soltou.

Mas o estrago já estava feito.

Arthur emergiu já envolto em uma grande mancha vermelha de sangue e inconsciente.

Isaac nadou até ele, agarrou o amigo e, a despeito das ondas quebrando sobre suas cabeças com irritante persistência, o arrastou até a praia, onde um grupo de banhistas – que também havia testemunhado o terrível espetáculo – correu para ajudar.

Arthur seguia desacordado, com a coxa direita dilacerada, da qual jorrava um turbilhão de sangue.

Mas parecia vivo.

Enquanto um dos banhistas ligava para o serviço de emergências, Isaac arrancou a cordinha que atava o seu calcanhar à prancha e a amarrou em volta da virilha da perna destruída do amigo, a título de torniquete.

Mas não adiantou muito.

Arthur já havia perdido quase todo o sangue do corpo.

Quando o socorro chegou à praia, minutos depois, o coração do brasileiro já havia praticamente parado de bater, porque não havia mais sangue em quantidade para ele bombear.

Os procedimentos de ressuscitamento começaram ali mesmo, e se repetiram a cada minuto, até o hospital mais próximo, onde a ambulância chegou, meia hora depois.

Isaac foi junto, sentado no banco do passageiro, torcendo para que o amigo resistisse.

Mas não deu tempo.

Arthur chegou ao hospital já morto.

O próprio Isaac, aos prantos, avisou as duas famílias – especialmente, sua irmã, prestes a se casar com Arthur.

Em seguida, começaram os trâmites para transportar o corpo do jovem de volta à sua cidade natal – uma cara operação, que exigiu que a família do brasileiro recorresse até a uma vaquinha na internet, para custear as despesas.

Um mês depois, os surfistas de Newcomb Hollow se reuniram para prestar uma homenagem ao brasileiro morto.

Eles remaram até o outside, fizeram um círculo com suas pranchas, deram as mãos e um deles disse algumas palavras.

Foi a primeira e – até hoje – última vez que Isaac Rocha entrou no mar daquela praia.

Na saída da cerimônia, ele ficou sabendo o que tanto ele quanto Arthur deveriam ter sabido, antes de entrarem no mar, naquele sábado de setembro de 2018: que, semanas antes, um homem de 61 anos, que nadava um pouco antes da linha de arrebentação das ondas, também havia sido atacado por um grande tubarão branco.

Mas, com um ferimento menor, sobreviveu, após dois dias em coma e 12 litros de sangue injetados em seu corpo.

Artur não teve a mesma sorte.

Coube ao brasileiro, a triste honra de ter se tornado a primeira vítima fatal de um ataque de tubarões brancos em Cape Cod em quase um século.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujo VOLUME 3, acaba de ser lançado e pode ser comprado com ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

André Cavallari, leitor

Comentários