O nobre gesto de um comandante brasileiro que fez história

Nos anos que se seguiram ao fim da Guerra do Vietnã e a ascensão dos comunistas ao poder naquele país asiático, milhares de vietnamitas se lançaram ao mar a bordo de qualquer coisa que flutuasse, na esperança de serem resgatados por navios que passassem e levados para outros países.

Eram os “Boat People”, como ficaram conhecidos os desesperados vietnamitas que não buscavam navegar para lugar algum (até porque não tinham barcos para isso), mas apenas tentavam uma chance de virarem refugiados.

Para isso, eles avançavam até o alto-mar, muitas vezes com suas famílias inteiras, e por lá ficavam, dias à fio, tentando sensibilizar os comandantes dos navios a parar e resgatá-los, o que garantiria a ida do grupo para outro país, fosse ele qual fosse – quase sempre, a mesma nação do dono do navio, porque os regulamentos internacionais determinam que quem socorre alguém no mar fica automaticamente responsável por aquela pessoa.

E isso não agradava nem os países, nem os donos das cargas dos navios, porque atrasava as viagens.

Cientes do problema, a grande maioria dos comandantes dos navios em travessias pela região passou a ignorar a presença daqueles pobres coitados no mar, mesmo quando, no auge do desespero, eles erguiam crianças e clamavam por ajuda.

Mas, felizmente, nem todos os comandantes eram tão insensíveis assim.

E um deles, o brasileiro Charles França de Araújo e Silva, comandante do também brasileiro navio petroleiro José Bonifácio, acabaria virando uma espécie de herói justamente por esta virtude.

Em 1979, quando retornava do Japão para o Brasil, a tripulação do José Bonifácio avistou um daqueles barcos de candidatos a refugiados à deriva, na costa vietnamita, e avisou o comandante França.

Em circunstâncias normais, ele também nada faria, porque, além de frequentes, os “Boat People” representavam uma grande dor de cabeça política, já que seus resgates implicavam em relações diplomáticas entre países.

Mas, era época dos tufões no Mar da China e um deles se aproximava rapidamente da região.

Após consultar a meteorologia, o comandante brasileiro pegou um binóculo e examinou atentamente o barco que implorava por ajuda – um precário casco aberto de madeira, com cerca de duas dezenas de pessoas, incluindo um bebê de colo.

Eles não teriam a menor chance de sobreviver frente ao que estava por vir.

Foi quando o comandante França decidiu mandar as favas o bom senso e colocar em prática a mais nobre das virtudes dos homens do mar: a solidariedade.

Deu ordem para o navio reduzir a marcha, dar meia volta e resgatar aquelas pessoas, antes que fosse tarde demais.

Entre o dilema político de tornar o Brasil responsável por aqueles vietnamitas ou cumprir o dever humanitário de não deixar pessoas entregue à própria sorte, o comandante França optou, acertadamente, pela segunda hipótese.

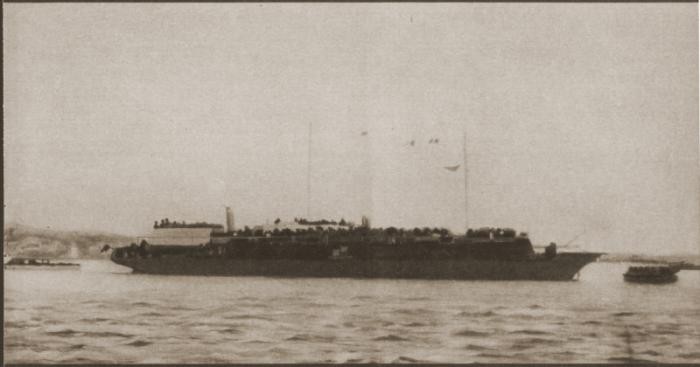

Mas não seria uma tarefa nada fácil, porque, com 334 metros de comprimento, o José Bonifácio era um navio gigantesco – o maior que já navegou sob bandeira brasileira, em todos os tempos.

Tão difícil quanto a decisão do comandante foram as manobras que precisaram ser feitas para o navio parar totalmente e resgatar aquelas pessoas no mar, porque qualquer movimento errado poderia resultar na destruição do próprio barco dos refugiados.

O José Bonifácio passou a navegar em círculos, cada vez mais fechados, até que a velocidade diminuísse gradualmente e permitisse a parada total dos motores – uma tarefa extremamente complexa para um navio com o tamanho de três campos de futebol.

A manobra consumiu mais de uma hora, mas foi bem-sucedida.

E na hora certa.

Duas horas depois de o grupo ser resgatado, o tufão que vinha se aproximando varreu o mar com brutal ferocidade.

Se não tivessem sido socorridos a tempo, todas aquelas pessoas teriam morrido.

Depois de receberem água, comida e peças roupas dos tripulantes do navio, os vietnamitas, 24 pessoas ao todo, mais do que a tripulação do próprio petroleiro, contaram a sua história.

Eles já estavam no mar há três dias e quatro noites, sem comer nem beber, após terem conseguido driblar a patrulha costeira do Vietnã, que tentava impedir a força que os vietnamitas fugissem do país.

O sonho do grupo, que era liderado pelo jovem pescador Vo Van Phuog, de 21 anos, e sua namorada Nguyen Thi Kim Dung, de 20, era ser resgatado por um navio americano, porque assim eles acabariam sendo levados para os Estados Unidos, praticamente o único país que já tinham ouvido falar, por conta da guerra.

Mas o único navio que parou para socorrê-los foi um petroleiro brasileiro, graças a bravura e destreza do comandante França.

Após o resgate, os vietnamitas foram levados para Cingapura, onde o navio fez escala.

Lá, com a ajuda da ONU, desembarcaram e seguiram para um campo de refugiados, enquanto aguardavam a autorização do governo brasileiro para a imigração legal, já que a lei determina que um país que resgata refugiados fica automaticamente responsável por eles.

Um mês depois – e logo após o José Bonifácio retornar ao Brasil -, os 24 vietnamitas resgatados pelo comandante França também desembarcaram no país, de avião, com passagens pagas pela ONU, que ainda ofereceu ajuda financeira por um ano para eles se estabelecerem em solo brasileiro.

E nunca mais nenhum deles quis sair daqui.

Todos os refugiados resgatados pelo petroleiro José Bonifácio viraram cidadãos brasileiros e aqui constituíram famílias – além de darem origem a primeira comunidade vietnamita do Brasil, depois acrescida por outras levas de refugiados, também resgatados no mar por navios brasileiros.

Entre eles, o casal líder daqueles primeiros vietnamitas, Phuog e Nguyen, aqui autorebatizados “Fu” e “Sonia”, hoje ainda vivos, e donos de um pequeno restaurante de comida vietnamita em São Paulo, o Miss Saigon, considerado o melhor o melhor do gênero na cidade – que eles tocam junto com os três filhos, todos nascidos no Brasil.

Até a morte do comandante França, em 2013, Phuog e o seu salvador conversavam periodicamente, e o imigrante sempre terminava as conversas agradecendo, uma vez mais, o resgate.

Mesmo assim, o comandante do José Bonifácio jamais aceitou ser chamado de herói, porque considerava que havia tomado apenas uma decisão humanitária.

Este, porém, nunca foi o sentimento dos primeiros integrantes da comunidade vietnamita brasileira.

Para eles, o futuro só existiu graças àquele nobre gesto de um comandante, que, por isso mesmo, fez história na Marinha Mercante do Brasil.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

Comentários