por Jorge de Souza | ago 29, 2023

Moby Dick, de Herman Melville, é um dos maiores clássicos da literatura mundial de todos os tempos.

Mesmo quem não conhece a fundo a história do enorme cachalote branco que afundou o barco do capitão Ahab, devorou sua perna, e, por isso, passou a ser obsessivamente perseguido por ele, sabe que Moby Dick era uma baleia.

E das grandes.

Mas o que, talvez, nem todos saibam é que, embora Moby Dick seja uma obra de ficção, foi inspirado em um fato real: o afundamento, por um grande cacholete de comportamento anormal, do baleeiro americano Essex, no meio do Oceano Pacífico, em 1819 – fato que levou seus tripulantes a vagarem à deriva no mar por mais de três meses, a bordo de pequenos botes, e tendo que recorrer a atitudes extremas na luta pela sobrevivência.

Tudo começou no início do século 19, quando a caça da baleia era a principal atividade comercial dos Estados Unidos, especialmente na região de Nantucket, na costa leste americana, então o maior centro baleeiro do mundo.

Em qualquer cidade americana onde houvesse um candeeiro aceso, queimava óleo extraído da gordura das baleias, então o “petróleo” de uma época em que não havia eletricidade.

As presas preferidas dos baleeiros, no entanto, não eram bem as baleias e sim os cachalotes, uma espécie de primo distante dos golfinhos, porém bem maiores, já que podem passar dos 20 metros de comprimento.

Os cachalotes rendiam óleo de boa qualidade em abundância, e isso os levou a serem quase dizimados, apesar de serem animais inteligentíssimos, donos do maior cérebro entre todos os seres vivos.

Quando a população de baleias começou a declinar no Atlântico, os barcos passaram a ir cada vez mais longe, em busca, sobretudo, dos cachalotes.

Foi o que fez o baleeiro americano Essex.

Em agosto de 1819, ele partiu de Nantucket, com vinte homens a bordo, para uma longa viagem até o Pacífico, onde as baleias ainda eram fartas.

No comando do barco ia o jovem capitão George Pollard, então com 28 anos de idade, tendo como seu imediato o amigo Owen Chase, de 23.

O Essex desceu toda a América do Sul, dobrou o Cabo Horn e penetrou no Pacífico, buscando cachalotes na costa do Chile, Peru, Ilhas Galápagos e, depois, no meio do maior dos oceanos.

Na época, as baleias eram caçadas com arpões lançados com as mãos a partir de pequenos botes a remo, que os barcos baleeiros colocavam na água tão logo avistavam os esguichos dos animais no horizonte.

Era uma atividade de risco – para os dois lados.

Depois de arpoados, os animais golpeavam ferozmente a superfície do mar com a cauda, não raro atingindo os botes de seus algozes, antes de partirem em disparada, arrastando o frágil barquinho e seus ocupantes.

Era uma espécie de embate entre David e Golias, onde os primeiros, apesar da absurda inferioridade de forças e tamanhos, invariavelmente venciam.

Mas, em 20 de novembro de 1819, quando se preparava para atacar um grupo de cachalotes num ponto ermo do Pacífico, o Essex virou caça, em vez de caçador.

Após localizar um grupo de cachalotes e de tentar arpoar um deles (que reagiu e danificou o bote onde estava o imediato Chase), o capitão Pollard viu surgir bem ao lado do Essex um enorme cetáceo, que fitou bem o barco, esguichou diversas vezes e passou a bater as mandíbulas com força, como se bufasse de raiva pelo ataque ao grupo do qual ele fazia parte.

Em seguida, o animal mergulhou e desapareceu sob a água, para retornar com extrema velocidade na direção do barco – que foi atingido com violência e começou a afundar de imediato.

O cachalote, então, passou um tempo observando a agonia dos homens a bordo, como que saboreando sua vingança.

Depois, desapareceu nas profundezas do oceano, aparentemente satisfeito com o que tinha feito.

Começava ali a luta pela sobrevivência dos 20 tripulantes do Essex, no meio do Pacífico.

E nascia a lenda de Moby Dick.

Na obra de Melville, repleta de simbolismos da luta do bem contra o mal, é a sede doentia de vingança do capitão Ahab contra o gigantesco cachalote que destruíra o seu barco e decepara sua perna que conduz a história.

Mas na vida real dos baleeiros que inspiraram o livro, foi o cachalote que se vingou daqueles homens e os transformou em náufragos, com dramas e privações difíceis de suportar.

Mas eles aguentaram muito mais do que se poderia imaginar.

Após o ataque do cachalote enfurecido, Pollard e seus 19 homens só tiveram tempo de juntar alguns mantimentos e pular para os três botes que restaram intactos.

Dividiram-se em três equipes, cada uma num barco, içaram precárias velas e ficaram à mercê da própria sorte.

Estavam longe de tudo, a cerca de 4 000 quilômetros da terra firme mais próxima, o Taiti, que, no entanto, eles logo desconsideraram como alternativa, porque julgavam que aquelas ilhas eram habitadas por canibais.

Optaram, então, por um destino bem mais distante: a costa do Chile, que ficava quase ao dobro da distância.

Num inventário inicial, o capitão Pollard estimou que o grupo tinha provisões para cerca de 60 dias no mar e calculou que, talvez, desse para chegar lá.

Um mês depois, quando já não havia mais o que comer nem beber a bordo dos três botes – e alguns homens já estavam usando a própria urina para aplacar a sede –, um pedaço de terra surgiu no horizonte.

Mas não era a costa chilena e sim uma ilha deserta e sem recursos: a ilha Henderson, que nem água doce tinha.

O grupo ficou lá uma semana para recuperar forças, antes de voltar para o mar.

Na última hora, porém, três homens resolveram ficar na ilha – eles preferiam correr o risco de nunca mais saírem de lá do que voltar a se aventurar naquele deserto de água salgada.

Os botes, então, partiram.

Dias depois, veio a primeira baixa: um dos homens dos botes morreu de fome e de sede.

Seu corpo foi lançado ao mar.

Em seguida, formou-se uma tempestade, que, se por um lado trouxe água para aqueles pobres coitados, por outro separou os três barcos, que nunca mais voltariam a se encontrar.

Agora, seria cada um por si.

Isolados e sem o apoio moral dos companheiros dos demais botes, o ambiente foi se tornando sombrio.

Logo, veio outra morte.

E mais outra.

Esta, depois de um ataque de loucura do náufrago moribundo, que, delirando de fome e sede, ficou em pé e, solenemente, pediu aos companheiros “um copo d´água e um guardanapo”.

Morreu em seguida, entre delírios de insanidade.

Foi quando começou o pior dos dramas dos náufragos do Essex.

Antes de lançar ao mar o corpo de mais um companheiro morto, o imediato Chase, que liderava um dos botes, propôs o que todos já haviam pensado, mas não ousavam dizer: por que não usá-lo como alimento, para tentar salvar a todos?

E assim foi feito.

Embora não houvesse alternativa, já que eles não tinham mais linhas nem anzóis para pescar, o ato desesperado de canibalismo acabaria transformando para sempre a vida daqueles homens.

Triste ironia: eles haviam optado por navegar muito mais por temerem os canibais e acabaram se transformando exatamente em um grupo deles.

Numa época em que a religiosidade era a base de tudo, devorar seres humanos estava acima de todos os valores.

Mesmo sendo a única saída para aqueles pobres coitados famintos.

Mas Deus foi complacente e, dias depois, quando o bote comandado por Chase já se aproximava da costa sul-americana, após três meses vagando no oceano, uma vela surgiu diante daquele grupo de moribundos, cujas costelas já ameaçavam furar a pele.

Era um navio inglês, que resgatou os primeiros sobreviventes.

Cinco dias depois, o segundo bote, comandado por Pollard, também foi encontrado por um baleeiro americano, não muito distante do primeiro, mas com uma história ainda mais aterrorizante para contar.

Depois de também terem se alimentado do cadáver de um companheiro morto pela fraqueza, veio a pior parte: um macabro sorteio, feito em comum acordo entre os quatro ocupantes do barco, que indicou qual deles morreria para servir de alimento aos demais.

O que também foi feito.

Após o sorteio, arrependido por ter permitido aquele absurdo, o capitão Pollard se ofereceu para ser sacrificado no lugar da vítima, mas sua oferta não foi aceita nem pelo próprio sorteado, que exigiu que fosse assassinado.

– Que diferença faz morrer assim ou de fome? – teria dito, para tranquilizar os companheiros.

Para a execução da vítima, foi usada a última bala que restava na pistola de um dos ocupantes do bote, depois de várias tentativas frustradas de capturar um peixe com disparos.

O fato gerou horror na chegada dos náufragos ao porto de Valparaíso, no Chile, onde já estavam os integrantes do primeiro grupo, que também havia praticado canibalismo – só que sem tal requinte.

Já o terceiro bote jamais foi encontrado.

Dias depois, um navio que estava de partida para a Austrália se encarregou de resgatar os três náufragos que optaram por ficar naquela ilha deserta e que acabaram sendo encontrados vivos, depois de seis meses bebendo água da chuva e comendo o pouco que o mar permitia.

Já outro barco levou o capitão Pollard, o imediato Chase e os demais sobreviventes do Essex de volta a Nantucket.

Lá, eles viveram o resto dos seus dias amargurados e discretamente segregados pelo seu ato desesperado.

Pollard morreu em 1870, logo depois de receber a visita de um jovem escritor, chamado Herman Melville, que havia conhecido um garoto que lhe narrara uma história impressionante: a de como um cachalote enfurecido transformara em martírio a vida de 20 homens.

O garoto era o filho do imediato Chase, que guardara o diário que seu pai escrevera após voltar a Nantucket – e antes dele enlouquecer e passar a estocar comida por toda a casa, como consequência das privações que passara no mar.

Melville ficou impressionando com o episódio e usou o relato de Pollard e o diário de Chase como base para o que, depois, viria a ser a mais famosa história dos sete mares.

Coincidentemente, quando o livro foi lançado, em 1851, outro baleeiro de Nantucket também fora vítima da fúria de certo cachalote no Pacífico, um animal com comportamento estranho, que esguichava alto e batia as mandíbulas na superfície.

Para muitos, o era mesmo animal que atacara o Essex: um enorme e vingativo cachalote que ficou imortalizado sob o nome de Moby Dick.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | ago 23, 2023

No início da década de 1960, irritado com a burocracia e o excesso de regras criadas pela sociedade, um rebelde e criativo engenheiro italiano, chamado Giorgio Rosa, teve uma ideia inusitada: criar uma ilha (ou seja, construí-la), proclamá-la uma nação independente, e fincá-la bem diante da costa italiana, mas fora dos limites do mar territorial daquele país – portanto, isenta das leis italianas, nas chamadas “águas Internacionais”, que, tecnicamente, não pertencem a país algum.

Seria uma mera utopia, não fosse um detalhe desconcertante: ele a construiu de fato, no meio do mar, batizou-a de Ilha Rosa (um duplo sentido com o seu sobrenome e o movimento hippie da época, que usava flores com símbolo) e a proclamou uma micronação independente, tendo ele próprio como presidente.

E tudo isso diante da incredulidade geral das pessoas e da fúria generalizada do governo italiano com aquele ato inédito de ousadia e audácia – embora, sob o ponto de vista técnico e político, perfeitamente legal e exequível.

Dono de uma mente brilhante, capaz de encontrar soluções mirabolantes para problemas que fariam qualquer um desistir de imediato – além de uma determinação que beirava a teimosia -, Rosa passou dez anos “construindo” sua ilha, que foi erguida com tijolos e concreto sobre pilares de aço fincados no Mar Adriático, a exatas seis milhas náuticas da costa de Rimini – só um pouquinho além do limite do mar italiano, o que, porém, tornava ilegal qualquer represália do governo local.

Mas não foi o que aconteceu.

Desde o princípio, embora quase ninguém levasse a sério aquela ideia maluca, o insólito projeto de Rosa foi visto com certa desconfiança e explícita insatisfação pelas autoridades italianas, que fizeram o possível para impedir a construção da ilha – que, na prática, não passava de uma marquise de 400 metros quadrados sobre o mar, com duas pequenas edificações sobre ela.

Dada a carência geral de recursos do então simples engenheiro assalariado, e o desafio colossal das dimensões do projeto, Rosa levou dez anos para dar forma a sua ilha, já que contava apenas com a ajuda de meia dúzia de amigos abnegados, além da sua colossal capacidade para resolver os gigantescos problemas que iam se sucedendo.

Um deles foi a questão do abastecimento de água, já que ele não queria contar apenas com a imprevisibilidade das chuvas.

Para isso, Rosa decidiu perfurar o solo marinho, com uma sonda, até encontrar o precioso líquido, debaixo do fundo do mar.

E achou – mas não exatamente tudo o que buscava.

No íntimo, ele tinha esperanças de encontrar, também, petróleo, o que tornaria sua micronação, além de independente, fabulosamente rica.

Apesar dos ideais de “completa liberdade”, tão apregoados naquela época dos movimentos hippies e que sempre nortearam o projeto, Rosa nunca escondeu de ninguém que sua ilha-nação teria, também, papel comercial e turístico, gerando dinheiro para os envolvidos – ele, sobretudo.

O projeto da Ilha Rosa previa uma espécie de edifício sobre o mar, com cinco andares de altura, para abrigar todos os que decidisse adotar a cidadania da ilha – que teria bandeira, hino, passaporte e até os vocábulos do esperanto como idioma oficial.

Além disso, teria um bar, um restaurante e uma lojinha de souvenires – que, por estarem fora da jurisdição italiana, tampouco pagariam impostos.

Mas, na prática, apenas metade do primeiro piso, o bar e a lojinha foram erguidos, porque as dificuldades em erguer construções em alvenaria no meio do mar se mostraram maiores do que a força de vontade irrefreável do italiano.

Na primeira noite que passou na sua sui generis ilha, uma fortíssima tempestade gerou ondas que quase arrastaram Rosa para o mar.

Qualquer um teria desistido na hora.

Mas ele não.

Perto dos gigantescos problemas gerados pela criação de uma ilha-nação à revelia do governo, um simples contratempo climático pouco significava.

A obstinação daquele italiano prestes a autocriar a sua próxima nacionalidade sempre falou mais alto do que a razão.

Por fim, em 24 de junho de 1968, Giorgio Rosa inaugurou a sua ilha em forma de plataforma e proclamou-a como uma nação independente: a República da Ilha Rosa – um “micro-estado” que, no entanto, país algum jamais reconheceu.

Logo, aquele exótico pedaço de mar onde as leis de outros países não valiam, virou uma espécie de Meca para os jovens naqueles acalorados anos de rebeldia social, e a ilha passou a ter cada vez mais movimento.

Isso incomodou ainda mais o governo italiano, que decidiu agir com inesperado rigor.

Alegando que a ilha de Rosa estava sendo usada como base para contrabando – além de “abrigar uma emissora pirata de rádio e servir de apoio para espiões russos”, entre outras mentiras -, a Marinha Italiana despachou um navio de guerra para lá, e, em 11 de fevereiro de 1969, pôs a obra do engenheiro a pique, a tiros de canhão.

O sonho da ilha-nação de Rosa durou apenas 55 dias – e ele ainda teve que pagar o custo da própria operação que a destruiu.

Mas, na ocasião, não havia mais ninguém na ilha.

Nem o próprio Rosa, que já havia se refugiado na Itália, alegando, contudo, estar em um “governo no exílio”.

Foram preciso duas sequencias de explosivos para, ainda assim, apenas danificar parcialmente a estrutura da ilha-plataforma – o que não deixou de ser um reconhecimento ao perfeito trabalho do engenheiro.

Dias depois, uma tempestade completou o serviço, embora, durante meses, os restos da Ilha Rosa tenham permanecido visíveis na superfície do Mar Adriático.

Quarenta anos depois, mergulhadores curiosos vasculharam o fundo do mar da região e acharam os restos da Ilha Rosa.

Um tijolo foi recolhido e dado de presente a Rosa, com uma dedicatória espirituosa: “Um pedacinho de um sonho para um grande sonhador”, dizia a mensagem.

Giorgio Rosa morreu em 2017, aos 92 anos de idade, ainda um tanto amargurado com a destruição da sua nação utópica, assunto sobre o qual só gostava de falar se fosse para explicar as soluções de engenharia que havia aplicado para resolver os muitos desafios de erguer uma plataforma no mar aberto e nela erguer uma ilha – história que, mais tarde, viraria um delicioso filme, apropriadamente chamado “A incrível história da Ilha Rosa”.

Mais incrível que isso, realmente seria difícil.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jul 27, 2023

Em 18 março de 1967, o comandante do super-petroleiro liberiano Torrey Canyon cometeu, de uma só vez, quase todos os erros que um comandante jamais poderia cometer: traçou uma rota errada – e, depois, ainda optou por pegar um atalho -, navegou com velocidade excessivamente alta, ignorou os alertas que constavam nas cartas náuticas, e, por fim, delegou a condução do navio a um timoneiro não habilitado.

E foi descansar, na sua cabine.

Pouco tempo depois, quando o tal timoneiro não qualificado (que também fazia as vezes de cozinheiro do navio) descobriu, atônito, que não sabia como desligar o piloto automático, a fim de penetrar em um estreito canal, o Torrey Canyon atropelou algumas conhecidíssimas pedras submersas que existem no litoral da Cornualha, no sul da Inglaterra, e estancou, com um enorme rombo no casco.

Naquele dia, cerca de 120 mil toneladas de óleo cru passaram a ser despejadas no mar inglês, gerando um dos maiores desastres ambientais da história da Europa.

Nos dias seguintes, em um esforço desesperado para tentar reduzir o tamanho do derramamento de óleo, o governo britânico chegou até a bombardear o casco do navio com aviões de caça, para que o incêndio gerado pelas bombas consumisse parte do petróleo.

Deu certo só em parte, porque as marés mais altas se incumbiram de apagar o fogo.

Só alguns dias depois, o fogo consumiu o que restava de óleo no navio, e ele, finalmente, afundou, com os porões já quase vazios.

Mas o estrago no meio ambiente já estava feito.

Apesar de tudo isso, no julgamento do caso, o imprudente comandante ainda alegou inocência.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jul 27, 2023

No final da década de 1970, o Brasil ainda vivia resquícios dos anos de chumbo da ditadura militar e praticamente desconhecia a expressão “crime ambiental”.

Foi nesse período que estas duas situações (ditadura e meio ambiente) se encontraram, depois que um estranho caso, nunca oficialmente explicado, aconteceu na Praia do Hermenegildo, no litoral do Rio Grande do Sul, em 31 de março de 1978.

Naquela data, quatro dias após uma violenta ressaca atingir a costa uruguaia e todo o litoral do extremo sul do Brasil, a Praia do Hermenegildo, no município de Santa Vitória do Palmar, praticamente na fronteira com o Uruguai, amanheceu com um forte cheiro vindo do mar e uma quantidade impressionante de peixes mortos.

Até cachorros e cavalos, que estavam na beira da praia, ficaram intoxicados.

A população local se assustou.

Mas, para as autoridades, tudo não passava de um fenômeno natural chamado “Maré Vermelha” – uma proliferação exagerada de algas marinhas, que libera toxinas e “sufoca” o mar, gerando mortandade de peixes, além de tingir as águas com um tom avermelhado.

O fenômeno já havia acontecido na região. Mas não com aquela intensidade.

Naquela manhã, as águas da Praia do Hermenegildo pareciam cobertas por uma película avermelhada, que desprendia fortes odores e dificultava a respiração das pessoas.

Estudiosos e alguns precursores do ambientalismo brasileiro começaram a chegar ao litoral gaúcho, para analisar o caso.

E um deles resolveu investigar a fundo a questão. Mas em outro sentido.

O historiador local Péricles Azambuja desconfiou que aquilo que estava acontecendo na praia poderia ser consequência de um vazamento de produtos químicos de algum navio em alto mar e resolveu checar.

Também conferiu os naufrágios recentes na região.

E foi assim que ele chegou ao Taquari, um cargueiro do Lloyd Brasileiro que deixara o porto do Rio de Janeiro com destino a Montevidéu, em 1971, levando uma carga de “produtos químicos” não especificados, da empresa Dow Química.

Ao atingir a região do Cabo Apolônio, na costa uruguaia, mas a apenas cerca de apenas 100 quilômetros da Praia do Hermenegildo, o Taquari encalhou e foi abandonado, com sua carga nos porões.

Apesar do incidente ter acontecido sete anos antes, havia um detalhe intrigante também revelado pela pesquisa do historiador: durante aquela mesma ressaca que atingira a Praia do Hermenegildo, dias antes de o mar se tornar quase tóxico, o casco do Taquari havia se partido em dois e despejando seu misterioso conteúdo no vizinho mar uruguaio.

Coincidência?

Não para o pesquisador, que começou a defender a tese de que o que havia acontecido naquela praia gaúcha não era um fenômeno natural e sim consequência do derramamento da suspeita carga do navio brasileiro abandonado na costa uruguaia.

Ao tomarem conhecimento do fato, outros pesquisadores aderiram a tese de que as correntes marinhas poderiam ter levado resíduos da misteriosa carga do Taquari até aquela praia.

Começou uma pressão para que a empresa dona da carga do navio, a poderosa multinacional Dow Química, divulgasse o que ele transportava.

A empresa negou categoricamente que a carga do Taquari fosse tóxica, mas estranhamente pediu que eventuais barris que fossem dar nas praias não fossem abertos.

O que eles continham?

Jamais se soube.

Até porque nenhum deles foi recuperado inteiro.

As suspeitas aumentaram ainda mais quando alguém lembrou que o então todo poderoso ministro da Casa Civil, general Golbery do Couto e Silva, era um ex-diretor da Dow Química, justamente na época em que o Taquari encalhara, o que poderia explicar a insistência do governo brasileiro em atribuir a culpa pelo que acontecera na Praia do Hermenegildo a um simples fenômeno natural, em vez de analisá-lo com mais profundidade.

Na época, ainda sob fortes resquícios militares no país, os ambientalistas não tinham nenhuma voz ativa, nem sequer o termo “ecologia” era conhecido.

Por isso, o governo limitou-se a emitir um documento, batizado de “Livro Branco”, no qual reafirmava que tudo não passara de uma ação da natureza.

Embora altamente questionável, foi a primeira vez que o governo brasileiro deu alguma satisfação a povo sobre algo ligado ao meio ambiente.

Contudo, dez anos depois, ainda insatisfeita com aquela versão oficial para o que ficou conhecido como o “Caso do Hermenegildo”, a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul promoveu uma série de debates a respeito do tema.

Ouviu políticos, moradores do Hermenegildo e ambientalistas, então já reconhecidos como tal, e concluiu que houve mesmo um fenômeno natural naquela praia, naquele dia, como demonstraram claros indícios da chamada Maré Vermelha.

Mas concomitantemente ao vazamento do que quer que houvesse dentro do casco rompido do navio – uma perversa coincidência, já que um fenômeno natural acabou servindo para ocultar e mascarar um crime ambiental.

O governo, então, respirou aliviado.

Mas, a mesma sorte não tiveram os peixes e os animais da Praia do Hermenegildo, naquele dia.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jul 20, 2023

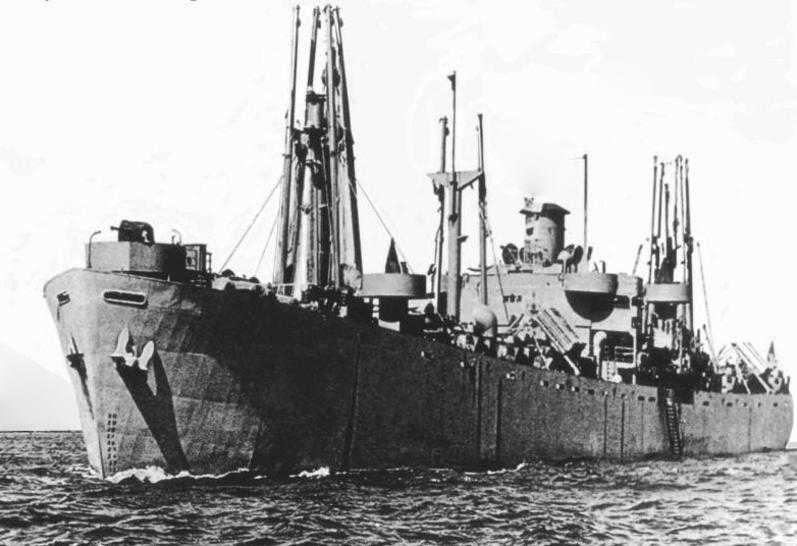

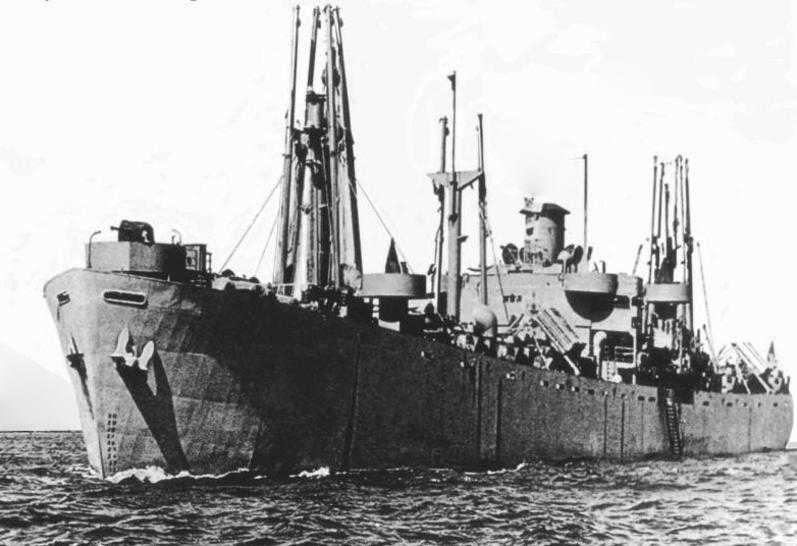

Em 20 de agosto de 1944, o navio cargueiro americano SS Richard Montgomery ancorou na entrada do Rio Tâmisa, na Inglaterra, com uma carga, literalmente, bombástica: cerca de 9 000 bombas que seriam usadas na Segunda Guerra Mundial, estão em curso na Europa.

E até hoje, quase 80 anos depois, continua no mesmo local, ainda com boa parte daqueles explosivos no seu interior, para terror dos moradores da pequena cidade inglesa de Sheerness, diante da qual ele parcialmente afundou, depois de encalhar em um banco de areia, bem na entrada do principal rio da Inglaterra.

Na época, a retirada da explosiva carga do SS Richard Montgomery começou a ser feita três dias após o acidente.

Mas logo teve que ser interrompida, porque o casco do navio passou a apresentar rachaduras.

Temendo a explosão da sua carga, as equipes de resgate abandonaram o local.

Para sempre.

Hoje, das 6 100 toneladas de bombas que havia no navio, cerca de 1 400 toneladas permanecem dentro dele, sob risco de explosão, mesmo após tanto tempo.

Não seria um problema tão sério assim, já que navios que afundaram durante a guerra com explosivos a bordo não foram poucos, não fosse o local onde o naufrágio ocorreu, e as condições em que se encontram os escombros do navio.

O SS Richard Montgomery encalhou e afundou apenas parcialmente bem diante de Sheerness, onde hoje vivem 12 000 pessoas e onde um gaiato outdoor, bem na entrada na cidade, dá as boas-vindas aos visitantes, desejando que eles tenham “uma visita bombástica” – coisa do típico sensor de humor inglês.

Mas o fato é que, por conta daquele navio naufragado, ninguém dorme totalmente tranquilo na cidade.

Até hoje.

Quase 80 anos depois, os mastros do SS Richard Montgomery seguem visíveis fora d´água, já que o local é tão raso que não permitiu que o navio ficasse totalmente submerso – e isso torna a questão ainda mais delicada, pelo risco de outros barcos colidirem com o obstáculo.

Além disso, o SS Richard Montgomery afundou bem no estuário do Rio Tâmisa, que registra um movimento expressivo de vai e vem de navios.

Tempos atrás, dois deles só não colidiram com os restos do naufrágio porque, no último instante, conseguiram desviar a tempo.

Para contornar o problema, desde o final da Segunda Guerra, as autoridades marítimas inglesas criaram uma “área de exclusão” em torno do local do naufrágio, sinalizada com boias e cartazes ameaçadores, avisando que a aproximação de pessoas é terminantemente proibida.

E a área passou a monitorada por radares, 24 horas por dia.

É assim até hoje, 79 anos depois.

Mas, por que não removem as bombas de dentro do velho navio?

A resposta é: não é algo tão simples assim.

Depois de quase oito décadas debaixo d´água, o estado do SS Richard Montgomery é precário e sua estrutura está seriamente comprometida.

Por isso, qualquer ação mais efetiva no navio poderia gerar o colapso do que resta do seu casco, e o movimento poderia acionar uma das bombas, já que parte delas foi embarcada com seus disparadores instalados.

Bastaria uma bomba ser detonada por um movimento qualquer nas ferragens para disparar todas as demais, com consequências imprevisíveis para toda a área próxima ao naufrágio.

Em julho de 1967, uma operação similar, feita em um navio também da Segunda Guerra Mundial naufragado no Canal da Mancha, gerou uma explosão equivalente a um terremoto de 4,5 na escala Richter, abriu uma cratera de seis metros de profundidade no leito oceânico e gerou pânico nos moradores da região.

Também a explosão controlada das bombas que restam dentro do SS Richard Montgomery é algo fora de questão.

Estudos já mostraram que, caso o navio viesse a explodir, a quantidade de bombas que há nele geraria uma coluna de água com cerca de 300 metros de altura, lançaria detritos nove vezes mais alto que isso, e geraria uma espécie de tsunami, com ondas de até cinco metros de altura – o bastante para inundar a cidade de Sheerness, que também sofreria danos em suas casas, com janelas e vidraças estilhaçadas.

“Para explodir as bombas que há no navio seria necessário evacuar todos os moradores da cidade”, apontou um relatório técnico, feito anos atrás.

“Por isso”, concluiu o documento, “a melhor medida ainda é a não intervenção. Deixar o navio como ele está”.

O SS Richard Montgomery era um Liberty Ship, um tipo de navio cargueiro criado nos Estados Unidos para uso na Segunda Guerra Mundial, que usava métodos pioneiros de construção, como a união das chapas de aço com solda, em vez dos tradicionais rebites, e montagem em forma de linha de produção, como os automóveis, tendo, inclusive, mulheres como operárias.

Isso permitia uma construção incrivelmente rápida, ainda que não muito confiável, como foi o caso do SS Richard Montgomery, que se partiu ao meio depois de encalhar em um simples banco de areia.

Apesar disso, alguns Liberty Ships duraram muito.

Um deles foi o cargueiro Robert Peary, que, no entanto, ficou famoso por outro aspecto: foi o navio construído em menor tempo da História, já que levou apenas inacreditáveis quatro dias para ficar pronto.

Em 2002, durante as Olimpíadas de Londres, uma equipe de agentes especiais da polícia inglesa chegou a ficar de plantão no entorno do naufrágio do SS Richard Montgomery, porque havia o temor que ele pudesse ser usado como matéria-prima para um ataque terrorista – bastaria um drone despejar uma simples bombinha sobre os escombros do navio para a sua carga letal cuidar do resto.

Mas, talvez, um dia, essa aparente tranquilidade tenha que ser quebrada.

Tempos atrás, o então prefeito de Londres, que, depois, virou primeiro ministro da Inglaterra, Boris Johnson, tinha planos de erguer um novo aeroporto no estuário do Rio Tâmisa, bem próximo ao local onde repousam os restos do SS Richard Montgomery.

Mas, para que isso acontecesse, a primeira providência teria que ser a remoção do navio, o que gerou um protesto em dobro dos moradores de Sheerness – que não queriam saber nem de uma coisa (o aeroporto), muito menos da outra (a remoção do navio-bomba).

Não se sabe o quanto a questão do navio pesou na decisão do governo, mas o novo aeroporto não chegou a sair do papel.

Recentemente, porém, técnicos do governo inglês concluíram que era preciso remover, ao menos, os três mastros do navio, porque eles estariam forçando a estrutura combalida da embarcação.

Mas os trabalhos tiveram que ser suspensos logo no primeiro dia, porque foram encontradas bombas até no entorno dos escombros.

Agora, ninguém sabe se a operação será retomada ou simplesmente cancelada.

“É melhor que fique assim”, diz um morador da cidade. “Melhor conviver com uma bomba adormecida do que tentar desarmá-la”.

Por essas e outras, há quase 80 anos, ninguém dorme 100% tranquilo em Sheerness.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jul 17, 2023

O Natal de 2017 foi o melhor da vida do polonês Zbigniew Reket, então com 54 anos de idade.

Naquele 25 de dezembro, ele foi, por fim, resgatado no mar, após passar sete meses à deriva no Oceano Índico, na companhia apenas de uma gatinha.

O drama do polonês começou quando, ao partir das Ilhas Comores, rumo a África do Sul, ele viu o seu precário barco, um velho bote salva-vidas de navios, desses tipo cápsulas, que mais parecem um cilindro hermeticamente fechado, comprado em um desmanche na Índia, praticamente se desmantelar no mar.

Primeiro, quebrou o mastro – que ele havia improvisado no barco, para poder fazer longas navegações.

Depois, soltou o leme.

Por fim, pifou o motor, que o polonês só usava para recarregar as baterias do rádio, que também não funcionava mais.

Ao ser avistado, por um barco de pesca, próximo às Ilhas Reunião, Zbigniew garantiu ter sobrevivido graças a uma ração de meio pacote de miojo por dia, para ele e para a gata, além de peixes que eventualmente capturava.

Era tudo o que ele tinha, após sete longos meses à deriva.

Aos seus salvadores, contou que, com frequência, via navios passando, mas não tinha como se aproximar nem fazer contato com eles.

E que avistou terra-firme diversas vezes, mas não conseguia fazer o barco chegar até ela.

Como geralmente acontece em casos onde é impossível comprovar a autenticidade dos fatos, o polonês foi recebido com certa incredulidade pela comunidade náutica.

Mas a sua fome na ceia daquela noite de Natal foi um ponto a seu favor.

Para aquele polonês que vagava há meses no oceano com um barco precário e desmantelado, o melhor presente daquele Natal foi, finalmente, sair do mar.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Comentários