Madrugada de 19 de setembro de 1981.

Porto de Óbidos, rio Amazonas, interior do Pará.

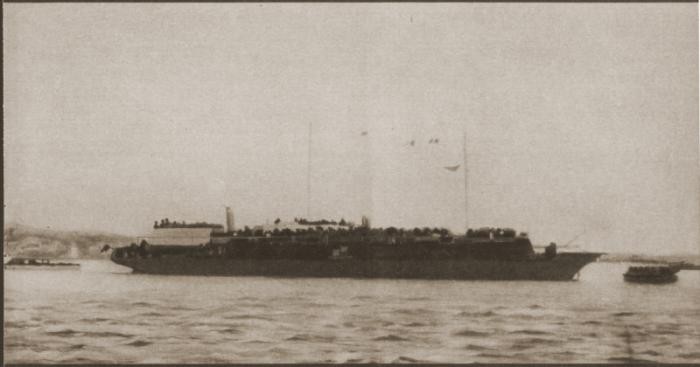

O tempo estava bom e fazia uma noite gostosa no interior da selva amazônica, quando, como de costume, o barco de passageiros Sobral Santos II, uma típica gaiola amazônica, lá chamada de “navio”, porque tinha 40 metros de comprimento e casco de ferro, chegou de mais uma viagem, rio acima, desde Santarém, de onde partira nove horas antes.

Dali, ele seguiria para Parintins, Itaituba e, finalmente, Manaus, onde só chegaria dias depois.

No caminho, como sempre acontecia, subiram e desceram diversos passageiros, entraram e sairam muitas cargas.

Com tanto entra-e-sai, ninguém mais sabia quantas pessoas havia a bordo, nem o volume de mercadorias que o barco transportava.

Sabia-se, apenas, que eram muitas.

Como atestava a falta geral de espaço a bordo.

Culpa, reclamavam os passageiros, da ganância do dono do barco, que também era dono do Miranda Dias, que quebrara em Santarém e transferira quase tudo o que transportava para o Sobral Santos II – que, com isso, ficou ainda mais cheio.

E instável.

Na pressa da transposição da carga e dos passageiros de um barco para outro, formalidades como manisfestos e lista de ocupantes foram solenemente ignoradas.

Caixas de cerveja e sacos de legumes foram amontoados e amarrados com cordas nos conveses destinados aos passageiros, que, com isso, passaram a disputar quase a tapa um lugar para armar suas redes.

A desorganização na transferência da carga foi tamanha que nem o porão do Sobral Santos II chegou a ficar totalmente cheio.

Já o convés superior…

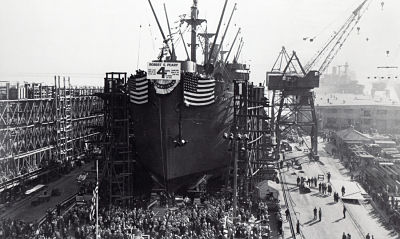

O Sobral Santos II era um barco velho, construído no início do século passado (ou nos idos de 1890, não se sabe ao certo), na Alemanha, e enviado para a Amazônia para trabalhar na exploração da borracha.

Sua capacidade era de 500 passageiros, mas apesar do aperto geral a bordo, naquela noite, aparentemente, não havia nem a metade disso a bordo – embora não tenha sido feita nenhuma contagem oficial.

Mesmo assim, às 18h15, o Sobral soltou as amarras e partiu de Santarém, rumo a Óbidos, um trecho de apenas 60 quilômetros, que ele venceu sem nenhum contratempo – salvo o desconforto geral dos passageiros, em meio a tanta carga.

Um deles sacou uma faca e cortou um pedaço da corda que prendia algumas caixas, a fim de fixar sua rede em outro canto do convés.

Outros, resignados, apenas deitaram sobre os sacos de batatas.

Às 3h15 da manhã, o barco atracou no pequeno porto de Óbidos, também sem nenhum problema.

Nem mesmo a famosa contra-corrente do rio que passa diante do flutuante da cidade e que forma um perigoso remanso, tornando as manobras ali sempre delicadas, desta vez atrapalhou a operação de atracação.

O Sobral encostou de bombordo e lançou cabos para o cais, onde havia umas 30 pessoas, a espera do barco, para embarcar e seguir viagem para Manaus.

Ele, então, foi amarrado. E desligou os motores.

Estava seguro no porto.

Mas 15 minutos aconteceu a tragédia.

Logo após serem embarcadas mais cinco sacas de farinha, o barco, mesmo preso ao cais, adernou violentamente.

Os cabos que o prendiam ao flutuante não agüentaram e foram arrebentando, um a um, feito frágeis linhas de costura.

Inclinada, a carga que se amontoava no convés se desprendeu e deslizou feito bolas de boliche, empurrando muita gente para a água e decretando de vez a tragédia.

Com todo o peso concentrado num só lado, o barco virou de vez.

E afundou rapidamente, a míseros metros do cais, levando para o fundo do rio um número jamais sabido de pessoas.

Foi tudo tão rápido que não deu tempo nem de os passageiros das 28 cabines, todas lotadas naquela noite, abrirem as portas e caírem fora.

Afundaram trancados lá dentro, até porque, possivelmente, dormiam no instante do acidente.

O próprio comandante do barco, David Silva, dormia na sua cabine e só escapou com vida porque o seu imediato o puxou para fora, quando o casco tombou de vez.

Outros também tiveram sorte.

Um dos tripulantes encarregados dos cabos de atracação, não precisou de esforço algum: apenas saltou do Sobral para o cais, a centímetros de distância, quando o barco começou a tombar.

Não molhou nem o pé.

Já uma senhora que acabara de embarcar foi tragada em questão de segundos e não teve tempo nem de pegar a mala, que restou solitária na beira do cais.

No breu da noite, as águas do Amazonas viraram um pandemônio de escombros e gente tentando não ser tragada pelo maior rio do mundo.

Alguns foram salvos com míseras braçadas até o cais.

Mas a maioria afundou junto com o barco, presa nos camarotes ou imprensada pela carga solta, esta, a principal causadora do acidente, como apuraria o inquérito da Marinha, três anos e 415 páginas de processo depois.

As gaiolas amazônicas são famosas pela estabilidade precária, porque, para serem barcos rápidos, seus cascos são estreitos.

E, para caber muita coisa dentro, são altos, com vários conveses.

O Sobral Santos II tinha três e levava carga em todos eles.

Além disso, no porto de Óbidos fica no trecho mais estreito de toda a extensão do Rio Amazonas e, por isso, dono de uma correnteza intensa – a tal contra-corrente, que tanto atormenta os comandantes de barcos da região.

Para completar o quadro de uma tragédia anunciada, seguindo a prática da época, o Sobral Santos II não fora vistoriado pela Capitania dos Portos de Santarém na partida, porque isso era feito apenas por amostragem – só um terço dos barcos eram examinados.

Nos demais, bastava uma simples declaração por escrito do seu comandante, dizendo que estava tudo bem com o barco e com a carga.

E o comandante David fez isso.

Mesmo sabendo que o transbordo da carga tinha sido feito as pressas e de qualquer jeito.

Por fim, ainda houve àquele passageiro que foi visto cortando um pedaço da corda de parte da carga, para prender sua rede.

Possivelmente, foi ele, indiretamente, o causador da tragédia.

Mas jamais se soube quem era, nem mesmo se escapou com vida dela.

No tumulto que se seguiu ao naufrágio, a precária lista de sobreviventes relacionou 183 pessoas.

Já os mortos foram impossíveis de apurar, porque a própria correnteza do rio tratou de levá-los embora e as piranhas, por certo, liquidaram os cadáveres logo depois.

Estabeleceu-se o caos também nos serviços de resgate dos corpos, pois ninguém sabia quantos procurar.

Recolhiam-se os corpos na medida em que surgiam, boiando na superfície barrenta do rio ou quando alguém da cidade mergulhava e conseguia livrar um ou outro do casco submerso.

No fim do dia da tragédia, dois navios da Marinha chegaram à Óbidos, para tentar por ordem nos trabalhos de resgate – até porque o barco estava afundado à beira de um degrau razoavelmente raso, mas prestes a deslizar para mais de 100 metros de profundidade.

Não conseguiram e ainda despertaram a fúria dos parentes das vítimas ao impedir a ação de mergulhadores locais, já que muitos deles estavam trabalhando por dinheiro, contratados pelas famílias para recuperar corpos e pertences deixados a bordo.

O garimpeiro Francisco Catanhede foi um dos sobreviventes que contratou os serviços dos mergulhadores.

Mas ele não buscava parentes e sim o seu pequeno tesouro: 2,4 quilos de ouro em pó, dentro de uma sacola plástica, que não teve tempo de tirar da cabine, quando acordou com tudo virando de cabeça para baixo.

Já o comerciante Celso Nakaut, de Parintins, também fez o mesmo.

Só que sua causa era bem mais nobre: ele buscava os corpos da nora e do neto, que estavam no barco e nenhum dos dois escapou com vida.

Não adiantou.

Seus corpos jamais foram encontrados.

Nos dias subsequentes, enquanto a Marinha tentava impedir que o casco do Sobral Santos II deslizasse do platô onde se encontrava e a imprensa dedicava páginas e mais páginas à tragédia (talvez, a primeira de tantas da Amazônia a ganhar repercussão nacional), valas eram abertas às pressas no cemitério de Óbidos, para receber os corpos não reclamados rapidamente pelos parentes.

Havia, também, alguns turistas estrangeiros a bordo e estes, seguramente, foram parar nas covas rasas, sem nenhuma identificação, já que não deu tempo de chegar nenhum parente do exterior.

Revoltados com a lentidão nos resgates dos corpos, que passaram a ser feitos apenas pelos mergulhadores da Marinha, os parentes começaram a acusar as autoridades de não ter muito empenho na missão, porque quanto mais corpos aparecessem, maior repercussão a tragédia teria, expondo, assim, a fragilidade da fiscalização dos barcos na Amazônia.

Acusavam especialmente o dono do Sobral Santos II, o empresário de Manaus Calil Mourão, e a Capitania dos Portos de Santarém.

O primeiro, pela ganância de colocar carga demais no barco.

A segunda, por não tê-lo vistoriado quando da partida.

Um inquérito foi aberto e testemunhas começaram a ser ouvidas.

Uma das primeiras questões foi tentar descobrir saber quantas pessoas, afinal, havia a bordo?

As revistas e jornais falavam em “mais de 300 mortos”, o que tornaria o naufrágio do Sobral Santos II o maior de todos os tempos na Amazônia ater então – pior até que o do barco Novo Amapá, ocorrido apenas oito meses antes, na foz do mesmo rio Amazonas, onde morreram mais de 250 dos 600 passageiros que ele transportava – embora àquela gaiola só tivesse capacidade para 150 pessoas.

Tomando por base a capacidade total do barco e os depoimentos dos sobreviventes, concluiu-se que, naquela noite, o Sobral Santos II estava “com umas 250 pessoas e uns 20 tripulantes”, quando emborcou no rio.

Destes, descontados os 183 sobreviventes apurados e os 49 corpos enterrados em Óbidos, restariam ainda “umas 40 vítimas a serem recuperadas”, segundo o levantamento.

E foi justamente para tentar reaver os cadáveres restantes que se tomou a decisão de içar o barco do fundo do rio, o que foi feito com um guindaste, dois tratores e muito esforço.

Mas nenhum outro corpo foi encontrado dentro do barco, porque os mergulhadores já haviam vasculhado tudo – pelo menos três dúzias de corpos foram dados como desaparecidos para sempre.

Mesmo assim, o macabro resgate do Sobral Santos II do fundo do Amazonas veio a calhar para, pelo menos, uma pessoa: o próprio dono do barco, que, depois de cumpridas as formalidades legais do inquérito (que, por sinal, não o incriminou – apenas o comandante, que foi obrigado a pagar uma multa e pronto), recebeu o casco de volta e novamente flutuando.

O Sobral Santos II estava avariado, mas inteiro.

Sendo assim, tão logo a tragédia caiu no esquecimento, o Sobral Santos II foi reformado, vendido e rebatizado como Cisne Branco, nome sob o qual navega até hoje.

E ainda na mesma rota Belém-Manaus.

Mas, quase 40 anos depois, provavelmente nenhum dos seus atuais passageiros sabe o que aconteceu com àquele barco, naquela madrugada de 19 de setembro de 1981, no mesmo porto de Óbidos, que até hoje ele freqüenta.

Se soubessem, talvez não embarcassem.

Gostou dessa história?

Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço promocional de R$ 49,00, com envio GRÁTIS.

Comentários