A sina do suposto sino da nau que descobriu a América

Em 1994, após observar atentamente um homem que caminhava com um detector de metais, coletando antigas moedas em uma praia da Figueira da Foz, na costa norte de Portugal, o mergulhador italiano Roberto Mazzara encontrou a origem delas: vinham dos restos de um antigo barco naufragado, a pouca distância da praia.

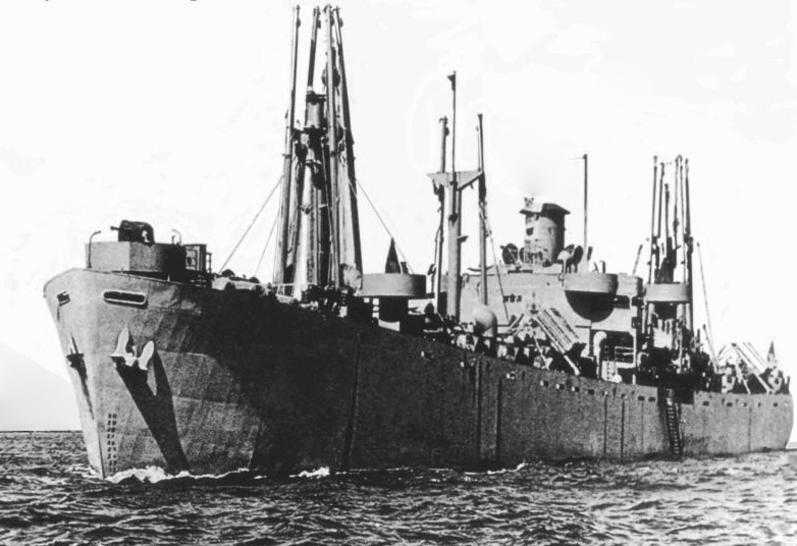

Era a nau espanhola San Salvador, que afundara em 1555, quando voltava do Caribe para a Europa, levando mercadorias diversas.

Mas, bem mais relevante do que simples moedas, foi o que o italiano também encontrou nos escombros daquele grande barco: um pequeno sino de bronze, que, como era costume no passado, equipava todas as naus.

Só que aquele sino, com pouco mais de 25 centímetros de altura e um grande buraco causado pela corrosão após tanto tempo debaixo d´água, era pequeno demais para um barco tão grande, o que deixou o italiano intrigado.

Além disso, o local onde ele estava parecia ter sido o porão do barco, não o mastro, o que não fazia sentido em se tratando de um sino.

Mazzara decidiu investigar e, através de antigos documentos pesquisados nos arquivos históricos de Portugal, descobriu que, entre outras mercadorias, a San Salvador transportava um sino que viera da Fortaleza Navidad, que fora criada por Cristóvão Colombo, em 1492, depois que sua nau capitânia, a Santa Maria, encalhou e afundou na costa do atual Haiti, quando retornava à Europa, após a descoberta da América, dois meses antes.

E o tal sino seria entregue a um neto do navegador, na Espanha.

E foram estes dois detalhes (o local onde o sino estava nos escombros do naufrágio e o documento que apontava a família do navegador como proprietária da peça) que levaram o italiano a ter certeza do que já havia intuído: aquele pequeno sino havia pertencido a nau de Colombo, que era bem menor que a San Salvador, e estava sendo levado para ser entregue a família do descobridor da América.

Começava aí uma história cheia de mistérios e reviravoltas, que dura até hoje.

Oito anos depois, na Espanha, uma empresa de leilões anunciou que venderia o lendário sino da nau Santa Maria, capitaneada por Colombo na viagem de descoberta da América, em 1492.

Para o governo português, a revelação de que o dono da peça era o mesmo mergulhador que havia descoberto a San Salvador levou as autoridades daquele país a deduzir que o tal sino que seria leiloado poderia ter sido saqueado pelo italiano de suas águas, o que contrariava às leis de Portugal.

Além disso, a forte suspeita de que ele fosse realmente o da nau de Colombo, encheu os olhos dos portugueses.

Com base nisso, Portugal, cuja legislação, tal qual a do Brasil, prega que tudo o que for encontrado no seu mar pertence ao Estado, conseguiu impedir o leilão apenas três dias antes de ele acontecer, em uma operação policial que fez lembrar os filmes de ação, com, inclusive, invasão do hotel onde o leilão iria acontecer.

Mazzara conseguiu escapar a tempo com o sino, e, um ano depois, a Corte da Espanha reconheceu o objeto como sendo propriedade dele, e manteve o direito do leiloeiro espanhol de colocar a peça à venda.

Mas, antes que isso acontecesse, a empresa leiloeira faliu e o sino, aparentemente, sumiu – como alegaria o mergulhador italiano dali em diante, temendo voltar a ter problemas com o governo português, que ele, no entanto, acusava de não ter manifestado o menor interesse na peça, até ficar claro a ligação dela com Colombo.

Mas o sino não desapareceu, como ele alegou.

Quatro anos depois, em 2006, o emblemático sino apareceu do outro lado do Atlântico, em Miami, nos Estados Unidos – onde, por motivos óbvios, valeria ainda mais -, levado pelo próprio Mazzara.

Depois disso, por um bom tempo, nada mais se soube do objetivo, cujo rastro foi novamente perdido.

Até que, tempos depois, em 2018, Mazzara procurou o dono de uma obscura rádio da Flórida, para que a emissora promovesse o leilão da peça ou o ajudasse a vendê-la, mediante comissão.

Mas a parceria não seguiu adiante, porque Mazzara não aceitou a única oferta de venda que recebeu, no valor de US$ 6 milhões.

Até hoje, Mazzara tenta vender o lendário sino de Colombo, cuja saga ainda não terminou.

Gostou dessa história?

Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, pelo preço promocional de R$ 49,00 com ENVIO GRÁTIS

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

“Livro fantástico, mais que recomendado”

Márcio Bortolusso, documentarista e explorador

Comentários