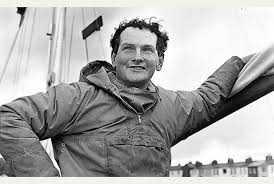

Em maio de 1967, o velejador inglês Francis Chichester virou ídolo na Inglaterra ao completar a primeira circum-navegação do planeta velejando em solitário, com apenas uma escala.

O feito, até então inédito, animou os velejadores a tentar superá-lo, fazendo a mesma travessia sem parada alguma – algo ainda mais ousado.

Aproveitando todo aquele entusiasmo, em março do ano seguinte, o jornal inglês Sunday Times resolveu promover a primeira regata de volta ao mundo sem escalas, a Golden Globe, que inaugurou a era das ainda mais desafiadoras competições oceânicas ao redor do globo.

Nove competidores se inscreveram. Um deles, apenas de olho no gordo prêmio de 5 000 libras esterlinas para o vencedor da regata.

Seu nome, Donald Crowhurst. E ele acabaria entrando para a história das regatas pela porta errada.

Até o final dos anos de 1960, Donald Crowhurst era um simples velejador de fim semana, dono de uma pequena empresa de equipamentos de navegação no interior da Inglaterra.

Mas, endividado até as orelhas (e vendo naquela regata também uma oportunidade de divulgar os produtos que fabricava), resolveu se inscrever na Golden Globe.

Perto, porém, do nível dos demais participantes, entre eles o francês Bernard Moitesseier e o também inglês Robin Knox-Johnston, ambos lendários no mundo da vela, Crowhurst não passava de um pretencioso azarão, sem chance alguma de vitória.

Ele não tinha sequer um barco a altura do desafio de atravessar o planeta inteiro velejando. Muito menos dinheiro para construí-lo.

Mas, persuasivo, conseguiu convencer um rico empresário, Stanley Best, a financiar a construção de um trimarã de 40 pés, que ele mesmo projetara.

Em troca, assinou um contrato no qual se comprometia a pagar ao seu patrocinador as 12 000 libras esterlinas investidas na construção do barco, caso algo desse errado com o trimarã na regata.

Mas Crowhurst não tinha este dinheiro para pagá-lo.

A falta de experiência de Crowhurst na construção de um barco de tamanha envergadura gerou seguidos atrasos na construção do Teignmouth (nome da sua cidade) Electron (marca dos equipamentos que ele produzia), como o barco foi batizado.

O trimarã só ficou pronto uma semana antes do prazo final para a largada da regata. E, ainda assim, com sérios problemas de navegabilidade, que só foram descobertos quando foi finalmente para a água.

A partida de Crowhurst de sua cidade foi, ao mesmo tempo, pomposa e patética. Praticamente todos os moradores foram saudá-lo no porto.

Mas, tão logo ele partiu, retornou. Alguns estais, cabos que sustentavam o mastro, haviam sido fixados errados. Um erro primário.

Uma hora e meia depois, com os cabos improvisadamente presos, ele partiu de novo. Mais atrasado do que nunca para a largada da regata.

Na Golden Globe, os competidores não precisavam largar juntos, porque o que valeria seria o total de dias gasto por cada barco no longo percurso.

Mas havia um prazo máximo para a partida: 31 de outubro.

Crowhurst chegou a Falmouth, ponto de partida da prova, apenas na véspera.

Foi o último a partir. E o primeiro a acusar problemas no barco.

Duas semanas depois, quando descia o Atlântico rumo a costa brasileira, de onde os participantes tomariam o rumo da ponta da África, oceano Índico e por aí afora, Crowhurst teve a confirmação do que tanto temia: seu barco não tinha condições de enfrentar aquele desafio, muito menos os mares bem mais violentos do que as calmarias da Linha do Equador, onde ele se encontrava.

Mesmo navegando em condições extremamente favoráveis, o Teignmouth Electron já acumulava uma desesperadora lista de defeitos, a começar por sinistras rachaduras no casco, que permitiram a entrada de água nos porões e danificaram o gerador.

Num só dia, conforme registrou no diário de bordo, Crowhurst retirou, com baldes, porque as bombas também não estavam funcionando direito, mais de 500 litros de água do interior dos cascos.

A epopéia também foi narrada, pelo rádio, à sua mulher, Clare, que, um tanto angustiada, acompanhava a evolução inicial de Crowhurst na regata.

As rachaduras no casco trouxeram a mente de Clare as dramáticas últimas horas do marido em casa, quando, na noite da véspera da partida, ele confessara, chorando, que estava muito desapontado com o barco e pedia a opinião da esposa sobre sua participação na regata.

Sabendo que o marido precisa de uma injeção de ânimo, Clare, mesmo um tanto a contragosto, o incentivou.

– Se você desistir agora, será infeliz pelo resto da vida -, disse.

No dia seguinte, Clare e os filhos se despediram de Crowhurst, que partiu com seu barco problemático. Seria a última vez que o veriam.

Tempos depois, ao ser entrevistada pelo mesmo jornal que promovera a regata, Clare Crowhurst disse o quanto se arrependera daquele comentário.

– O que Donald, secretamente, estava me pedido naquela noite é que o detivesse. E eu fiz exatamente o contrário.

Para Crowhurst, no entanto, era tarde demais.

Embora atormentado pelo mau funcionamento do Teignmouth Electron, ele se sentia acuado por aquela cláusula no contrato. Desistir da regata seria decretar a sua ruína financeira.

Por outro lado, ele sabia que o seu barco não só não tinha nenhuma chance de vitória, como sequer seria capaz de completar a prova, o que também o levaria a ter que “comprá-lo”, sem que tivesse recursos para isso.

Foi quando Crowhurst teve a ideia que, esta sim, acabou selando o seu fim: ele “venceria” a regata – mas sem sair de onde estava.

Numa época em que não havia navegação por satélite e todas as comunicações no mar eram feitas apenas por rádio ou telégrafo, mentir sobre a localização de um barco era coisa fácil.

Na Golden Globe, cabia aos próprios participantes irem informando os seus avanços.

Bastava, portanto, passar coordenadas fictícias aos organizadores da regata, para “assumir” a liderança da competição na reta final, que, providencialmente, era ali mesmo, no Atlântico, onde Crowhurst já estava.

Portanto, tudo o que ele tinha que fazer era ficar perambulando pelo Atlântico e aguardar alguns meses para “vencer” a competição, livrando-se assim da multa com o patrocinador e ainda colocando um bom dinheiro no bolso pela vitória.

Um plano, enfim, perfeito.

Até porque a habitual integridade dos velejadores, especialmente os ingleses, como também eram os organizadores da Golden Globe, jamais levaria alguém a pensar em tal tipo de trapaça.

Ninguém.

Menos Donald Crowhurst.

A primeira providência dele foi criar um segundo livro de bordo.

Nele, Crowhurst passou a registrar os avanços fictícios do Teignmouth Electron informados aos organizadores da regata, enquanto o diário original seguiu marcando a posição real do barco – algo que tinha tudo a ver com o seu jeito metódico.

Em seguida, traçou sua verdadeira rota, que jamais extrapolaria o Atlântico, e deu início a grande farsa.

Logo após cruzar a Linha do Equador, Crowhurst enviou uma mensagem dizendo ter avançado 170 milhas náuticas em apenas um dia, quando, na verdade, não passara de míseras 13.

Semanas depois, foi ainda mais longe na mentira: garantiu ter batido o recorde mundial de singradura, com incríveis 243 milhas navegadas em apenas 24 horas, o que deixou um tanto intrigado o próprio Francis Chichester, um dos fiscais da regata.

Crowhurst percebeu isso e tomou outra providência: desligou o rádio, a fim de não ser interpelado.

E seguiu perambulando lentamente em ziguezagues pelo Atlântico.

No Natal, chamou a mulher e disse estar se prestes a dobrar a ponta da África, quando apenas zanzava pela costa brasileira.

Para quem recebia seu relatos, a “performance” de Crowhurst era realmente espantosa. Ainda mais depois de tantos problemas antes da largada.

As informações sobre o desempenho extraordinário do Teignmouth Electron animaram, o patrocinador do barco.

No início de janeiro, ele pediu à rádio de Cidade do Cabo que tentasse um contato com Crowhurst para felicitá-lo e informá-lo que, como prêmio pelo que havia conseguido até ali, estava cancelando a cláusula contratual sobre o tal pagamento do barco.

Mas, como o rádio do Teignmouth Electron permanecia desligado, Crowhurst não ficou sabendo da novidade, que poderia ter lhe poupado a vida.

Ele já poderia retornar a Inglaterra sem falir. Mas, ironicamente, não o ouviu a mensagem.

Nos dois meses seguintes, Crowhurst ficou vagando entre a costa sul do Brasil e o Uruguai.

Mas, a bordo do precário Teignmouth Electron, as coisas não iam nada bem.

O gerador funcionava tão mal que Crowhurst passava as noites às escuras, sem sequer luzes de navegação.

Com isso, mal dormia, porque precisava ficar atento a aproximação de eventuais navios.

O piloto automático também não funcionava. E as rachaduras no casco seguiam vertendo água, o que começou a mofar parte da comida.

Em 6 de março, a situação se tornou insuportável. Crowhurst resolveu, então, fazer uma parada no esquecido povoado de Rio Salado, na costa da Argentina, para reparos no casco do Teignmouth Electron, apesar do risco que isso representava.

Se fosse identificado, ele não só seria desclassificado da regata, que proibia paradas, como acabaria desmascarado, porque, àquelas alturas, dizia estar cruzando o Índico, no encalço dos líderes.

Mas não havia sequer telefones em Rio Salado e o único agente do povoado nem de longe desconfiou que aquele gringo estivesse fazendo algo de errado, embora ele tivesse remendado o barco com toscas pranchas de madeira.

Dois dias depois, Crowhurst voltou ao mar. E continuou o teatro.

Lá na frente, contudo, as dificuldades para os competidores também não eram poucas.

Entre os demais oito barcos, só três restavam na competição: os ingleses Robin Knox-Johnston e Nigel Tetley e o francês Bernard Moitessier.

Logo, seriam só dois, depois que o líder Moitessier, já na reta final do Atlântico, resolveu abandonar a regata, dar meia-volta e rumar para a Polinésia Francesa, onde passou a viver longe da civilização.

Com isso, Knox-Johnston disparou para a linha de chegada e foi o primeiro a retornar a Inglaterra.

Mas, no total de dias gastos na travessia, era certo que perderia para Tetley, que vinha em segundo, e até para o mentiroso Crowhurst, que, pelo rádio, agora dizia estar no encalço do rival e se aproximando rapidamente.

Era o ato final da farsa. O momento de “assumir” a liderança.

Mas acabou sendo o fim para Donald Crowhurst.

Cada vez mais intrigado com os avanços de Crowhurst na perseguição a Tetley, Francis Chichester passou a desconfiar seriamente do compatriota. E este, temendo ser desmascarado, resolveu mudar de estratégia.

Ele não mais “venceria” a regata (porque sabia que isso geraria uma checagem apurada em seu diário de bordo), mas chegaria em segundo, ganhando assim algum dinheiro e se livrando tanto da multa do seu patrocinador, que ele não sabia ter sido abolida, quanto de uma conferência mais severa nos seus registros.

Tudo o que ele tinha que fazer era chegar atrás de Tetley. Quem, afinal, se preocuparia em investigar um perdedor?

Mas quis o destino que não fosse bem assim.

Pressionado pelos comunicados de Crowhurst que relatavam “avanços acelerados no Atlântico”, Tetley passou a forçar seu barco ao máximo.

Chegou a fazer furos no casco para contornar alguns problemas de vazamentos que vinha enfrentando.

Até que, durante uma tempestade nas imediações dos Açores, a pouco mais de 1 000 milhas da linha de chegada, quando navegava com mais velas do que deveria, Tetley capotou e naufragou.

Ao saber do desastre de Tetley, que, no entanto, sobreviveu ao naufrágio, Crowhurst desesperou-se.

Ele, agora, estava condenado a “vencer a regata” e encarar a verdade sobre a sua farsa. Foi demais para o seu já fraco equilíbrio emocional.

Nos dias subsequentes, Crowhurst começou a dar claros sinais de confusão mental.

Enredado em sua própria teia de mentiras, encurralado e sentindo remorso pela atitude tomada, ele passou a fazer anotações desconexas sobre o cosmo, teorias de Einstein e outros absurdos em seus diários de bordo, que de livros marítimos se tornaram quase metafísicos.

Perdeu, também, a noção do tempo. Na solidão do seu cada vez mais precário barco (a cabine era uma permanente bagunça, com peças e comidas estragadas por todos os lados, como registrava no diário verdadeiro), foi perdendo a própria sanidade.

Por fim, perdeu o rádio, seu único meio de contato com o restante da humanidade. Para Crowhurst, restaram apenas os diários.

E foi neles que ele registrou o improvável.

Em 1o de julho de 1969, num dos seus já raros momentos de lucidez, Crowhurst fez o último registro no diário de bordo.

E contou a verdade.

“Não há porque prolongar o jogo”, escreveu. “Vem sendo um bom jogo, mas é preciso terminá-lo. Acabou, acabou”.

Terminou o seu testamento com um pedido de misericórdia – “Mercy”, em inglês, título que, anos depois, seria usado no filme que narrou sua vida.

Até hoje, os restos do seu trimarã, o Teignmouth Electron, jazem, abandonados e destruídos, em uma praia das Ilhas Cayman, no Caribe, para onde as correntes marítimas o levaram.

A família jamais quis resgatar o barco.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, VOLUMES 1 e 2 que podem ser comprados clicando aqui, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

“Livro fantástico, mais que recomendado”

Márcio Bortolusso, documentarista e explorador

Comentários