por Jorge de Souza | fev 1, 2025

Havia três semanas que o velejador australiano Tim Shaddock, de 51 anos, havia partido da enseada de La Paz, na Baja Califonia mexicana, rumo à Polinésia Francesa, levando como única companhia a bordo do seu surrado catamarã Aloha Toa uma cadelinha que ele encontrara na rua, a Bella, quando uma tempestade interrompeu sua viagem.

A tormenta rasgou as velas e fez pifar os equipamentos de navegação e comunicação do barco, deixando os dois, homem e cadela, totalmente à deriva e sem nenhum contato com o mundo exterior no maior oceano do mundo – uma situação que tinha tudo para terminar em tragédia.

Mas não.

Navegador experiente, Shaddock sabia que, naquela situação, o mais importante era economizar água e alimentos, porque seria impossível prever quando ele e o animal seriam resgatados.

Se é que isso aconteceria…

A primeira medida foi passar a maior parte do tempo dentro do barco, abrigado do sol, juntamente com o animal, porque o corpo humano perde muitos líquidos e sais minerais ao transpirar – especialmente no mar, onde o vento mascara a desidratação sigilosa que ocorre no organismo.

Durante os dias de sol forte, Shaddock só saia do abrigo da cabine quando a linha de pesca do kit de sobrevivência do seu barco indicava que um peixe havia sido fisgado – situações em que Bella abanava freneticamente o rabo, porque sabia que isso era garantia de comida, algo que, com o passar dos dias, foi escasseando, juntamente com a água no tanque do catamarã.

Logo, matar a sede passou a ser uma questão ligada apenas à meteorologia: se chovesse, eles bebiam.

Do contrário, pacientemente esperavam que as nuvens chegassem.

E foi assim que o australiano e sua cachorra passaram semanas no mar, torcendo por um resgate, que a cada dia se tornava mais necessário e menos provável.

Até que, um dia, na nublada manhã de 17 de julho de 2023, mais de dois meses após o início daquele infortúnio, quando oferecia à Bella o único bem-estar que podia dar (um pouco de carinho, para espantar a fome e a sede do animal), e relaxava imóvel na cabine (para poupar energias, Shaddock passou a se movimentar cada vez menos a bordo), o australiano ouviu um barulho de motor ao longe.

Instintivamente, ele correu para fora da cabine e perscrutou o horizonte.

Nada.

Nenhum sinal de barco se aproximando.

No entanto, o barulho aumentava cada vez mais.

Só que vinha de outra direção: do céu, e não do mar.

Foi quando, em uma brecha entre as nuvens, surgiu a mais inesperada das possibilidades: um helicóptero, voando quase rente a água.

A aeronave passou sobre a cabeça do australiano, deu meia volta e retornou, porque o piloto ficou intrigado com aquele veleiro parado no oceano, sem velas no mastro.

Shaddock e Bella estavam salvos – por mais improvável que pudesse ser a presença de um helicóptero no meio do Oceano Pacífico, a centenas de quilômetros da terra firme mais próxima.

As chances de um barco pequeno, como o catamarã do australiano, ser avistado no meio de um oceano por outro barco, já eram, por si só, pequenas.

Que dirá, então, por um helicóptero, aeronave que não tem autonomia para ir tão longe sobre o mar, e, ainda por cima, voando a baixa altitude, o que favoreceu a sua avistagem.

Mas havia uma explicação para aquele incrível golpe de sorte.

O helicóptero havia decolado de um grande barco pesqueiro mexicano, o Mária Delia, e sobrevoava o mar em busca de cardumes de atuns, quando encontrou algo bem mais valioso: o australiano e sua cachorra – ambos bem mais magros, mas sem nenhum problema de saúde, a não ser a sede torturante e a fome avassaladora.

“Foi um milagre para nós dois”, reconheceu o australiano, ao abandonar o seu barco no mar e embarcar no pesqueiro, na companhia de Bella, após o piloto do helicóptero ter avisado o comandante do Mária Delia sobre o surpreendente achado.

Mas isso só aconteceu porque Tim Shaddock resistiu à duas tentações muito comuns em situações como a que enfrentou: a de saciar a sede bebendo água do mar, que além de não aplacar a sede desidrata ainda mais o organismo, e de transformar a companheira de flagelo em comida – o que só mesmo os desalmados fariam.

Mesmo assim, ao desembarcar do pesqueiro, dias depois, no litoral do México, o australiano protagonizou um ato inesperado, que, a princípio, pareceu abominável: doou a cachorra a um dos marinheiros do barco.

Mas havia um bom motivo para isso.

Como havia abandonado o seu veleiro no mar, Shaddock não tinha mais como navegar, e teria que retornar à Austrália, país que impõe severas restrições à entrada de animais.

“Depois de tudo o que passou comigo no mar, não é justo que Bella sofra ainda mais, presa em um canil, cumprindo quarentenas”, explicou o australiano, justificando sua decisão.

Não se sabe se Bella compreendeu a explicação.

Mas, ao se despedir do australiano, ela uma vez mais abanou o rabo.

Como fez o tempo todo no barco.

Gostou desta história?

Ela faz parte do NOVO LIVRO HISTÓRIAS DO MAR – VOLUME 3 – 100 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, que ACABA DE SER LANÇADO, e pode ser comprado com CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | ago 27, 2024

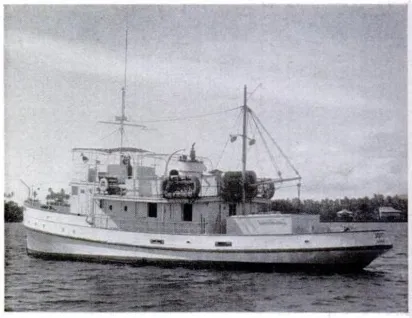

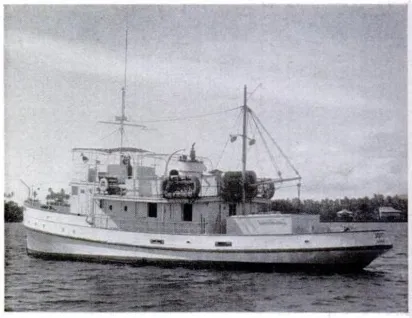

Na manhã de 3 de outubro de 1955, o Joyita, um ex-iate de luxo transformado em barco cargueiro, partiu do porto de Apia, capital de Samoa, no Pacífico Sul, com destino ao arquipélago de Tokelau, distante cerca de 270 milhas náuticas.

Levava 25 pessoas e um carregamento de mantimentos que seriam trocados por cocos, na viagem de volta.

Mas nunca chegou lá.

Pouco mais de um mês após a data em que deveria ter atracado no seu destino – e quando já era dado como perdido -, o Joyita reapareceu misteriosamente à deriva, semi-submerso, numa região a centenas de milhas da sua rota original.

E sem ninguém a bordo.

Nunca mais se teve notícias dos seus ocupantes.

Sumiram todos, engolidos por um mistério que até hoje intriga os habitantes da região e que está entre os maiores enigmas do Pacífico.

E sobram motivos para isso.

Para os supersticiosos, o Joyita já nasceu amaldiçoado. ]

Foi construído para ser o iate particular do ex-diretor de filmes de Hollywood na década de 1930 Roland West, que logo após o barco ficar pronto, trocou a mulher pela jovem atriz Thelma Todd – e foi em homenagem a ela que o barco fora batizado de Joyita – “Pequena Jóia”, em espanhol.

Mas o romance durou pouco e terminou em tragédia.

Em 1935, Thelma foi encontrada morta dentro de um carro, intoxicada com os gases do escapamento do motor, num episódio jamais esclarecido.

As suspeitas recaíram sobre Roland, que resolveu sumir dos holofotes – mesmo não tendo nada sido provado contra ele.

O Joyita, então, foi vendido a um empresário da Califórnia, que acabaria entregando o iate ao governo americano, porque, durante a Segunda Guerra Mundial, diversos barcos particulares foram requisitados para ajudar nos combates.

Com isso, o ex-iate de luxo virou barco-patrulha e quase foi a pique durante o ataque japonês ao porto de Pearl Harbour.

Após a guerra, o iate que fora transformado em barco de guerra foi vendido para uma empresa do Havaí e virou um pesqueiro.

Para isso, recebeu revestimento interno com grossas placas de cortiça, a fim de ganhar capacidade de refrigeração, e, como consequência disso, ficou, também, praticamente à prova de naufrágios, o que mais tarde seria decisivo para alimentar o mistério que cercaria o seu tumultuado destino.

Tempos depois, durante uma viagem de pesca à Samoa, o Joyita (o nome do barco jamais mudou, apesar dos diversos donos que teve) sofreu uma pane no sistema de refrigeração e foi levado para Apia, de onde nunca mais saiu.

Lá, o barco acabou sendo vendido a um capitão inglês, chamado Thomas Miller, que estava interessado em criar um serviço de transporte de cocos entre as ilhas do Pacífico Sul.

Em 1955, ele conseguiu um bom frete entre Samoa e as Ilhas Tokelau, e partiu.

Foi a última viagem do comandante Miller, do Joyita e de outras 24 pessoas que estavam a bordo naquela enigmática viagem.

Além da carga de 44 sacos de farinha, 15 de açúcar, 11 de arroz e 460 sacos vazios, que seriam usados para trazer polpa seca de coco na volta, o Joyita também recebeu alguns passageiros, entre eles dois empresários locais que levavam boa soma em dinheiro para pagar os cocos que trariam de Tokelau, e sete habitantes do distante arquipélago, incluindo uma mulher e duas crianças.

No total, 25 pessoas – que nunca mais foram vistas.

A partida foi marcada para o dia 2 de outubro, mas não começou nada bem.

Como um mau presságio, tão logo o Joyita partiu do porto, os seus motores pararam de funcionar, por conta do precário estado de manutenção do barco.

O Joyita ficou à deriva, quase foi parar nos arrecifes que circundam a ilha e voltou ao porto rebocado, para reparos.

No dia seguinte, Miller partiu novamente, com os paióis repletos de mantimentos e cinco vezes mais combustível do que o necessário para aquela travessia, prevista para durar apenas dois dias.

Mas, apesar dos tanques abarrotados, o Joyita não chegou a Tokelau. Nem a porto algum.

E jamais se soube por quê.

Caso navegasse na velocidade habitual, o barco deveria chegar a Tokelau na manhã de terça-feira, 5 de outubro.

Mas, na noite de quarta-feira, três dias após ter partido, não havia nenhum sinal do barco.

Os habitantes da ilha estranharam o atraso e comunicaram o fato às autoridades, que, no dia seguinte, iniciaram as buscas, com um avião, apesar do mau tempo que se formou na região.

Durante uma semana, a despeito da longa tempestade, uma equipe de busca vasculhou a rota prevista e não encontrou nada.

Dias depois, o Joyita foi oficialmente dado como perdido – fruto, deduziu a equipe de buscas, da violenta tormenta, que o teria afundado.

Só que, quase um mês depois, veio a surpresa.

E teve início o mistério que se tornou eterno.

Na manhã de 10 de novembro, quase um mês após o fim do inquérito que investigou o caso, o capitão de um pesqueiro que navegava a mais de 500 milhas da suposta rota do barco desaparecido encontrou um grande casco à deriva.

Era o Joyita.

Só que não havia ninguém a bordo.

Embora parcialmente inundado e com a casaria danificada, como se houvesse se chocado com outro barco, ou sido massacrado na tempestade, o ex-iate ainda flutuava, graças apenas a tal camada interna de cortiça que revestia o casco.

Mas era impossível saber se aquela inundação havia ocorrido antes (o que poderia ter levado a tripulação a abandonar prematuramente a embarcação, pressupondo um naufrágio na tempestade) ou depois do sumiço dos ocupantes do Joyita, quando o barco seguramente passou dias à deriva.

A princípio, a ausência do bote salva-vidas indicava que a tripulação havia abandonado o barco e partido em busca de terra firme.

Mas logo veio a informação de que o Joyita havia partido sem um bote de apoio, justamente porque o capitão Miller sabia que ele era insubmergível, por conta da cortiça.

Começaram, então, as dúvidas.

E a primeira, foi a mais óbvia de todas: por que os tripulantes do Joyita teriam abandonado o barco, repleto de combustível e mantimentos, se seria infinitamente mais seguro permanecer a bordo do que se lançar ao mar sem nenhum recurso?

Para aumentar ainda mais o mistério, nenhum pedido de socorro vindo do Joyita fora recebido por nenhum outro barco da região.

E, ao ser encontrado, tampouco havia algum registro de problemas no seu diário de bordo – embora tenha ficado claro que o Joyita havia enfrentado um novo defeito mecânico, pois havia sinais de tentativas de consertos na sua casa de máquinas.

Mas, ainda que o barco tivesse ficado à deriva, por pane nos motores, por que os seus ocupantes o abandonariam, se havia provisões a bordo suficientes para uma longa espera por socorro?

A única resposta plausível é que, talvez, eles não tivessem abandonado o barco e sim sido tirados de lá à força.

Contribuiu para esta teoria um fato igualmente intrigante: a carga do barco, apesar de volumosa, havia desaparecido, bem como o dinheiro que os dois empresários levavam para comprar as mercadorias da volta – embora, neste caso, eles pudessem simplesmente ter levado o dinheiro embora, apesar de a bagagem de todos os tripulantes ter permanecido no Joyita.

O sumiço da carga, do dinheiro e dos ocupantes do barco, sem falar na estranha avaria na casaria, apontaram na direção de um possível ataque de piratas.

E as suspeitas recaíram sobre barcos japoneses que costumavam pescar na região.

Especialmente depois que uma faca, com a inscrição de que fora feita no Japão, foi encontrada no convés do Joyita.

Mas nada também foi provado.

Já outra teoria pregou que pudesse ter havido a combinação de duas situações: o abandono do barco avariado pela tripulação (que teria buscado abrigo em uma das muitas ilhas da região, mas, no caminho, sucumbido na tempestade) e o posterior saque da carga por oportunistas que encontraram o Joyita sem ninguém a bordo.

Também se especulou que, talvez, o próprio capitão Miller tivesse outros planos naquela travessia, como roubar o dinheiro dos empresários, se livrar do restante da tripulação e fugir com o Joyita para o Havaí, onde vivia sua noiva, o que explicaria ter abastecido o barco com cinco vezes mais combustível do que o necessário para ir e voltar à Tokelau.

Mas, talvez, ele apenas pretendesse vender mais caro o combustível excedente na ilha para onde seguia, ganhando assim algum dinheiro.

O mais provável, no entanto, é que os tripulantes do Joyita não tenham abandonado o barco de maneira voluntária, porque, quem conheceu o falido capitão Miller, garantia que ele jamais faria isso – já que o barco era tudo o que tinha.

Com isso, a tese de morte da tripulação causada pelo barco à deriva durante a tempestade, ou assassinato coletivo por piratas, que teriam abordado o barco de maneira violenta (daí os danos na casaria), saqueado a carga e atirado os ocupantes do Joyita ao mar, tornou-se a mais aceita.

Embora igualmente jamais comprovada.

A história do ex-iate que protagonizou uma tragédia ignorada segue com o final em aberto, gerando um mistério que tende a ser eterno.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jun 25, 2024

No início do século 19, quando todas as viagens entre Europa e Estados Unidos só podiam ser feitas pelo mar, uma vez que os aviões ainda não tinham sido inventados, alguns donos de empresas marítimas inglesas decidiram criar uma espécie de prêmio, a ser dado ao navio de transporte de passageiros que fizesse a travessia entre os dois continentes com a maior velocidade – mas não necessariamente o que a fizesse em menos tempo, porque isso dependeria das diferentes rotas escolhidas.

Era pura jogada de marketing – claro -, numa época em que isso nem havia sido inventado.

O objetivo era atrair passageiros, usando a capacidade de navegar rápido dos seus barcos, na época, ainda com cascos de madeira e movidos a vapor, com grandes pás laterais em vez de hélices.

O prêmio escolhido foi simbólico, inspirado nas corridas de cavalo: uma flâmula azul (“Blue Ribbon”, em inglês), que, no entanto, só foi utilizada na sua forma física, pendurada no mastro principal, no início do desafio, sendo depois substituída por um troféu.

Já a disputa – no fundo, uma corrida de grandes navios transatlânticos de um lado a outro do oceano, com centenas de pessoas a bordo -, dividida em dois percursos: o de ida, no sentido leste-oeste, entre Inglaterra e Estados Unidos, contra o fluxo da Corrente do Golfo, e o de volta, a favor dela, portanto, mais veloz.

Como a regra também determinava que apenas as empresas que oferecessem serviços regulares – e não esporádicos – de travessia do Atlântico Norte poderiam participar da disputa, o primeiro navio a se inscrever foi o Great Western, da companhia inglesa do mesmo nome, seguido pelo Sirius, da British & American Company, duas das maiores da época.

Em 4 de abril de 1838, o Sirius partiu do porto irlandês de Cork, com destino a Nova Jersey, disposto a navegar o mais rápido possível e se tornar o primeiro detentor do prêmio.

E conseguiu, depois de chegar a queimar partes do próprio barco para alimentar as caldeiras e assim aumentar sua velocidade.

Dezoito dias depois, o Sirius chegou aos Estados Unidos, com uma média horária de 8,03 nós (14,8 km/h), durante toda a travessia – o primeiro recorde da Blue Ribbon.

Mas a alegria da British & American Company durou pouco.

No dia seguinte, o Great Western, que havia zarpado do porto inglês de Avonmouth quatro dias após o Sirius deixar a Irlanda, tocou o porto de Nova York e derrubou a marca do concorrente, com pouco mais de meio nó acima de velocidade média: 8,66 nós – cerca de 15 km/h.

O recorde do Sirius durou apenas um dia.

Mas a disputa e a repercussão que isso teve no mercadp, levou as outras empresas a investirem na agilidade de seus navios, para que eles ficassem cada vez mais velozes – mesmo que isso implicasse em recorrer também a velas, para ajudar a impulsioná-los.

Logo, todas as empresas marítimas que exploravam a rota Europa-Estados Unidos queriam ter aquela flamula azul tremulando no mastro de seus barcos, um incontestável atestado de que não havia outro navio tão veloz na travessia do Atlântico Norte.

Isso significava mais passageiros interessados em viajar nele.

Portando, além de prestígio, mais dinheiro.

Ao longo dos primeiros cinco anos de existência da Blue Ribbon, o Great Western dominou a disputa, tornando-se, inclusive, o primeiro navio a superar a marca de 10 nós (18,5 km/h) de velocidade média – um espanto para a época.

Mas, depois disso, a posse do cobiçado prêmio passou a ser domínio quase que exclusivo das duas maiores empresas do setor, as inglesas Cunard e White Star, esta particularmente famosa, já que lançaria, alguns anos depois, o Titanic, que, apesar de igualmente veloz, privilegiava o luxo, não a velocidade, embora também ambicionasse a Blue Ribbon – só não teve tempo de conquistá-la, porque afundou antes de terminar sua primeira viagem.

Quando isso aconteceu, a posse da Blue Ribbon já havia adquirido um caráter também político – virou uma espécie de competição paralela de poder entre a Inglaterra e os demais países da Europa, pelo status de possuir o navio de passageiros mais veloz do mundo.

A rivalidade se acirrou ainda mais quando a Alemanha anunciou, no final da segunda metade do século 19 (quando os navios transatlânticos já utilizavam hélices e cascos de aço, o que fez a velocidade da travessia dar um salto, passando dos 20 nós (37 km/h) de média) que entraria na disputa pela fita azul com o seu principal transatlântico: o Deutschland – que não só conquistou a flamula logo em seguida, como a manteve por três anos, na primeira década do Século 20.

Preocupado com o sucesso alemão em um setor – a navegação transatlântica para a América – que a Inglaterra sempre havia dominado, o governo inglês decidiu financiar a construção de dois super-transatlânticos para a empresa Cunard: o Lusitania e o Mauretania.

Em 1906, eles foram lançados. E o sucesso foi imediato.

O Lusitania (que, mais tarde, seria afundado por um submarino alemão na Segunda Guerra Mundial, gerando uma catástrofe, que, para muitos, levou os Estados Unidos a entrar no conflito) conquistou a Blue Ribbon logo no ano seguinte.

Mas, dois anos depois, a perdeu para o Mauretania, que manteve o prêmio por nada menos que 20 anos, consolidando a supremacia dos navios da Cunard – bem como da Inglaterra, dona de 25 dos 35 transatlânticos que tiveram a honra de ostentar a Blue Ribbon, ao longo da sua história.

Apesar da supremacia inglesa, o início do Século 20 foi a fase áurea da disputa pela Blue Ribbon, com transatlânticos italianos, americanos e franceses entrando também na disputa.

Mais do que um simples prêmio pela performance excepcional, a Blue Ribbon indicava que o seu possuidor era um navio superior aos demais.

Em todos os aspectos. Inclusive na sofisticação.

Dois deles fizeram história por isso.

O primeiro foi o transatlântico francês Normandie, considerado “o mais glamouroso de todos os tempos”.

O outro, o igualmente majestoso Queen Mary, um dos navios mais icônicos da Inglaterra.

Em meados da década de 1930, eles protagonizaram um empolgante duelo pela posse do título de mais veloz do Atlântico.

O Normandie conquistou isso logo na sua viagem inaugural, em maio de 1935, chegando à Nova York com a estupenda média horária de 29,9 nós – pouco mais de 55 km/h.

Mas perdeu o recorde para o Queen Mary no ano seguinte, quando o transatlântico inglês quebrou a barreira do 30 nós.

Um ano depois, em julho de 1937, o Normandie recuperou a Blue Ribbon, cruzando da Inglaterra para os Estados Unidos à uma velocidade média de 30,5 nós.

Mas o Queen Mary resgatou, novamente, a honra inglesa no ano seguinte, com 31 nós – e fez o mesmo no caminho de volta, quando ultrapassou sua própria marca.

Ano após ano, aqueles dois estupendos transatlânticos foram superando um ao outro, até que um incêndio, em fevereiro de 1942, quando estava atracado no porto de Nova York, sendo preparado para o transporte de tropas para os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, provocou o fim do Normandie.

Por mais dez anos, a Fita Azul do Atlântico ficou em posse do Queen Mary, que também fora requisitado para o transporte de tropas na guerra, mas voltara à linha regular após isso.

Mas, em julho de 1952, apesar do declínio nas travessias oceânicas causado pelo surgimento dos voos comerciais Europa e Estados Unidos, sua marca foi trucidada pelo último grande transatlântico a operar regularmente a rota entre Inglaterra e Nova York: o ágil navio americano USS United States, que alcançou a impressionante média horária de 34,5 nós (perto de 64 km/h).

E ele foi ainda mais rápido na volta, com 35,5 nós, ou quase 66 km/h.

Nenhum outro navio jamais havia navegado tão rápido nas águas do Atlântico Norte.

Como, pelos critérios da Blue Ribbon, só participariam da disputa navios de passageiros de linhas regulares entre Europa e Estados Unidos, o recorde estabelecido pelo USS United States, em 1952, ficou para sempre, porque esse tipo de viagem já não existe mais – o que também decretou o fim do prêmio em si.

Restou apenas o termo “Fita Azul”, usado até hoje para premiar os barcos mais velozes em competições náuticas.

De lá para cá, porém, travessias ainda mais velozes do Atlântico Norte ocorreram.

Mas nenhuma feita por um gigantesco transatlântico abarrotado de passageiros, em uma improvável corrida oceânica, como a posse da cobiçada Blue Ribbon fez acontecer.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos Volume 3 acaba de ser lançado e pode ser comprado, com ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | abr 30, 2024

No primeiro dia de fevereiro de 1960, o radar do navio patrulha Murature, da Armada Argentina, detectou a presença de um submarino nas águas do Golfo Nuevo, no litoral sul daquele país.

Como não havia nenhuma informação sobre a presença de um submarino atuando na região, o navio tentou um contato.

Mas não teve resposta.

Novas tentativas foram feitas e igualmente ignoradas.

Frente àquele estranho silêncio, os militares decidiram agir com mais veemência.

Bombas de alerta foram lançadas na água.

Mas o misterioso submarino permaneceu mudo, debaixo d´água, embora facilmente detectável.

Chegaram, então, aviões militares.

Do alto, eles viram o intruso navegando, lentamente, a baixa profundidade.

Mas não conseguiram identificá-lo.

A caçada, estilo gato e rato, durou dois dias.

No terceiro, o submarino tentou escapar do cerco argentino.

Mas foi perseguido e se abrigou nas profundezas.

Continuou, porém, na região, como indicava o radar do Murature.

Enquanto isso, o governo argentino consultou os Estados Unidos, já que eram tempos da Guerra Fria com a Rússia.

Mas os americanos negaram que o submarino fosse deles.

E os russos, também.

Ao mesmo tempo, surgiram rumores de que um certo casal havia recolhido um mergulhador morto no litoral de Puerto Madryn, cidade próxima das águas que estavam sendo frequentadas por aquele sinistro intruso.

Seria um dos tripulantes do submarino em alguma missão secreta que não deu certo?

Isso nunca foi comprovado.

Nem mesmo se o tal casal existiu de fato.

Dezessete dias depois de ter sido avistado pela primeira vez, o tal submarino permanecia em águas argentinas – uma ousadia que beirava o deboche, já que a Armada Argentina empenhava cada vez mais barcos e aviões naquela patética busca, que apenas repetia o que já havia ocorrido ali mesmo, nas águas do Golfo Nuevo, dois anos antes.

Em maio de 1958, outro submarino não identificado havia invadido o mar territorial argentino e se escondido naquela região, ensejando uma complexa ação dos militares argentinos, que o teriam caçado, com bombas de profundidade, por um par de dias.

Até que manchas de óleo surgiram na superfície, sugerindo que o tal submarino tivesse sido alvejado e afundado.

Mas, talvez, fosse apenas um estratagema do intruso, para despistar os argentinos e fugir.

Nunca se soube o que aconteceu, nem que submarino era aquele.

O mesmo ocorreu em fevereiro de 1960: um dia, o tal submarino não identificado sumiu dos radares e não mais foi detectado.

Uma semana depois, as buscas foram encerradas – supostamente após um sigiloso novo contato do governo russo com o argentino.

Mas não ficou só nisso.

Logo depois, o presidente dos Estados Unidos visitou a Argentina.

Para muitos, aquela visita teve a ver com o enigma do misterioso submarino, que, até hoje, oficialmente, ninguém sabe qual foi, nem o que estava fazendo naquela obscura baía argentina, em fevereiro de 1960.

Ainda assim, a Armada Argentina comemorou o fato como sendo uma vitória, porque alegou que sua missão era a de “proteger o mar argentino contra invasores”.

Mesmo sem saber quem eram eles.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujo VOLUME 3 acaba de ser lançado e pode ser comprado, com ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | maio 30, 2023

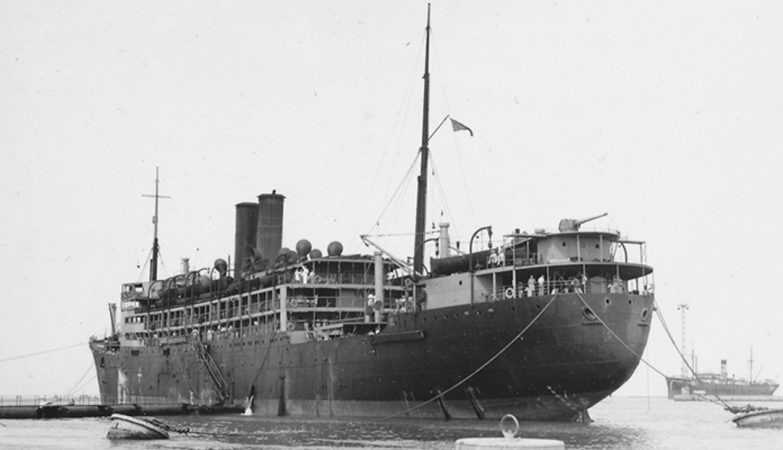

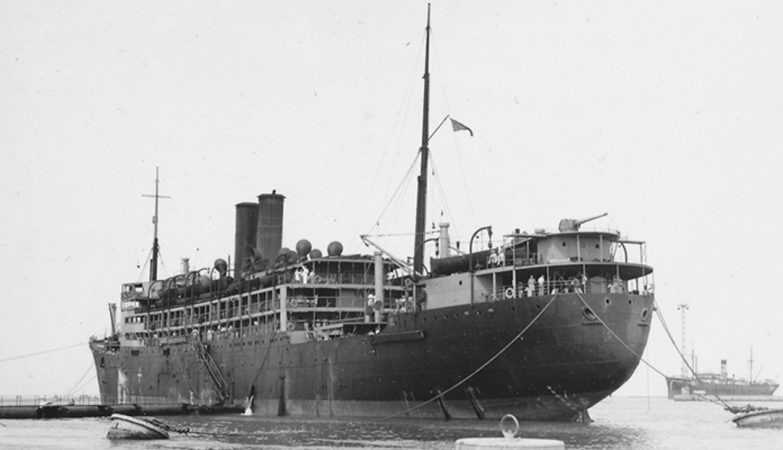

Em novembro de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, um submarino japonês atacou e afundou o navio inglês SS Tilawa, quando ele navegava a cerca de 1 500 quilômetros da costa da África, com 958 pessoas a bordo e uma carga igualmente valiosa: 60 toneladas de lingotes de prata, que estavam sendo transportados para a África do Sul.

Em 2022, 80 anos após o episódio que gerou a morte de 280 ocupantes do navio e o desaparecimento de 2 364 lingotes de prata no fundo do mar, o assunto voltou à tona, nos tribunais da Inglaterra.

Numa decisão que gerou indignação no governo da África do Sul, que sempre se considerou dono daquelas barras de prata, já que elas haviam sido encomendadas para a confecção de moedas do país, o tribunal do Almirantado Britânico, a quem cabe julgar casos que envolvam embarcações do Reino Unido ocorridos no mar, decidiu que não procede a alegação dos sul-africanos.

E deu ganho de causa ao inglês Ross Hyett, um caçador profissional de tesouros em naufrágios, dono da empresa Argentum Exploration, que encontrou os restos do SS Tilawa em 2014, de olho, justamente, na valiosa carga que ele transportava.

“A carga do navio tinha propósitos comerciais, portanto a alegação do governo Sul-Africano de que a prata pertence ao seu Estado não tem fundamento”, concluiu o juiz inglês, no seu despacho, que beneficiou diretamente o seu conterrâneo, Ross Hyett.

O inglês Hyett, um ex-piloto de corridas de automóveis, que, ao se aposentar das pistas, passou a se dedicar à caça de tesouros perdidos no mar, comemorou a decisão.

Mas este caso está longe de ter terminado.

O SS Tilawa, que vinha de Bombai, na Índia, rumo ao porto de Mombasa, no Quênia, com escalas em Maputo, em Moçambique, e Durban, na África do Sul, onde a prata seria desembarcada, afundou na madrugada de 23 de novembro de 1942, após ser atingido por dois torpedos disparados pelo submarino japonês I-29, quando navegava nas proximidades das Ilhas Seychelles, ao final do seu quarto dia de travessia.

Entre um disparo e outro, houve um intervalo de cerca de 30 minutos, o bastante para a maioria da tripulação e dos passageiros, quase todos indianos que partiam para tentar a vida na África, embarcassem em botes salva-vidas e escapassem com vida do naufrágio – embora muitos deles tenham morrido depois, por afogamento, quando os botes começaram a afundar, pelo excesso de peso.

O socorro só veio dois dias depois, quando o cruzador inglês HMS Birmingham, que havia recebido o pedido de socorro do operador de rádio do SS Tilawa (que morreu justamente por causa disso, já que não conseguiu escapar a tempo do navio, antes do disparo do segundo torpedo), finalmente chegou ao local e começou a recolher os sobreviventes.

Já o SS Tilawa afundou feito uma pedra, em local não precisamente definido.

Com o passar do tempo, até o próprio governo sul-africano pareceu ter esquecido o acidente e a prata perdida no mar.

Até que, em 2014, após intensas pesquisas (e suspeitos contatos com informantes secretos), Hyett achou os restos do navio, mas não contou isso a ninguém.

Três anos depois, em 2017, após conseguir recursos através de sociedades com outras empresas do ramo, Hyett passou a retirar, secretamente, os lingotes de prata do navio afundado, atividade que consumiu cerca de seis meses.

Isso só foi possível porque o local do naufrágio ficava fora das águas territoriais dos países da costa leste africana, nas chamadas “Águas Internacionais”, o que, num primeiro momento, deu certa tranquilidade a Hyett, já que, mesmo se fosse descoberto, ele não estaria infringindo nenhuma lei.

Mas, por precaução, para evitar confiscos, toda a prata retirada do navio afundado passou a ficar estocada em caixas no próprio fundo do mar, à espera de serem içadas de uma só vez, pouco antes da partida de Hyett e sua equipe, de volta à Inglaterra – para onde todos os lingotes resgatados foram efetivamente levados.

Também por precaução, Hyett optou por fazer o caminho mais longo rumo à Inglaterra, contornando toda a África, em vez de usar o Canal de Suez, o que encurtaria barbaramente a viagem – mas o obrigaria a declarar sua carga sigilosa às autoridades portuárias.

No final de 2017, as 60 toneladas de prata retiradas do SS Tilawa chegaram ao porto de Southampton, na Inglaterra, tornando Hyett momentaneamente milionário – embora, como quase sempre acontece nos casos de grandes achados no fundo do mar, ele não tenha tornado pública a sua descoberta.

Mas o que Hyett não sabia era que, pouco antes disso, outra empresa de exploração de naufrágios, a americana Odyssey Marine Exploration, havia entrado em contato com o governo da África do Sul, propondo justamente encontrar o SS Tilawa e dividir o tesouro com os sul-africanos.

A proposta reavivou no governo da África do Sul a lembrança da prata perdida e atiçou o desejo de resgatá-la.

Só que Hyett já havia feito isso, meses antes, o que seria descoberto em seguida.

Como a prata resgatada (“roubada”, na opinião dos sul-africanos) já estava em solo inglês, só restou ao governo da África do Sul recorrer ao Tribunal do Almirantado Britânico, na esperança de que a ação de Hyett fosse julgada ilegal, o que, no entanto, não aconteceu.

Ao contrário, o tribunal reforçou a tese de que o explorador inglês tinha direitos sobre a prata encontrada, “porque, muito provavelmente, ela só fora lembrada pelo governo sul-africano quando houve a proposta da Odyssey”, como o juiz argumentou em seu despacho.

No entanto, a decisão não foi definitiva, o que, por enquanto, impede de se colocar um ponto final nesta história.

Isso porque, a empresa de Hyett, tal qual a maioria das que exploram naufrágios, é vista com ressalvas pelas autoridades, por conta dos meios questionáveis que o inglês costuma empregar para encontrar e resgatar conteúdos de navios naufragados – como contatos nebulosos, subornos e explorações sem as devidas autorizações.

Na mesma época do achado do SS Tilawa, Hyett, por meio de outra empresa na qual era sócio, esteve envolvido em outro polêmico resgate: o do galeão espanhol San Jose, encontrado anos atrás, na costa da Colômbia, onde afundou em 1708, com uma quantidade inédita de ouro, prata e pedras preciosas, hoje avaliadas em cerca de US$ 20 bilhões – caso que também ainda não teve uma solução.

No caso da prata já retirada do navio que se seguia para a África – e agora cobrada pelos sul-africanos -, Hyett não exclui a possibilidade de negociar com o governo da África do Sul, desde que seja um bom negócio para ele, claro.

Ou seja, o caso ainda deve render acaloradas discussões entre ingleses e sul-africanos, cada um defendendo o seu ponto de vista e interesses.

Não existe acordo fácil no nebuloso mundo dos caçadores de tesouros.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujo VOLUME 3 acaba de ser lançado, e pode ser comprado CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | abr 21, 2023

No início da tarde de 15 de janeiro de 2023, um domingo de sol, o velejador Edison Gloeden, mais conhecido como “Alemão”, dono de boa experiência em navegação, saiu sozinho com seu barco, um veleiro Brasilia de 32 pés, batizado “Sufoco”, da marina onde ficava guardado, no canal do porto de Santos, com um só objetivo: testar um piloto automático, equipamento que permite manter o rumo sem assistência humana, que ele havia instalado.

E disse que retornaria rápido. Mas nunca mais voltou.

Preocupada, nas primeiras horas da manhã seguinte, após uma noite sem dormir, a esposa do velejador, a professora aposentada Maria de Fátima Calaca Alves procurou a Marinha e registrou o desaparecimento do marido.

Aviões e barcos – alguns deles, particulares, de amigos do velejador – começaram a vasculhar a região, caracterizada por uma grande baía, com intenso movimento de lanchas e navios, já que dá acesso ao principal porto do Brasil.

Mas nada encontraram.

Sequer indícios de um eventual naufrágio, como partes da embarcação boiando no mar.

Começava ali um mistério que nunca foi desvendado: o que aconteceu com o Sufoco e seu pobre velejador?

Com base nas informações disponíveis – poucas, já que Edison dissera na marina que voltaria rápido, por isso, sem maiores detalhes –, diversas hipóteses e teorias foram aventadas.

Mas nenhuma delas jamais pode ser comprovada.

Como o objetivo do velejador era apenas testar o correto funcionamento de um novo modelo de piloto automático que havia acabado de instalar, ele embarcara sem nenhum suprimento, praticamente sem água nem comida, mas com o tanque de combustível cheio, como sempre fazia, já que queria testar o funcionamento do equipamento também com o veleiro navegando a motor.

Nada, porém, indicava que pretendesse sair dos limites da baía de Santos naquele dia de mar calmo e tranquilo, com bastante movimento de lanchas e jet skis, além dos costumeiros navios entrado e saindo do porto.

Com base nestas duas informações – o intenso movimento de barcos na baía e o tanque de combustível completamente cheio no veleiro – desenvolveu-se a primeira teoria: a de que ele pudesse ter ido na direção do mar aberto, justamente para evitar as marolas geradas pelos outros barcos, a fim de avaliar melhor o correto funcionamento do piloto automático.

Mas, uma vez acionado, o equipamento pode ter mantido o barco avançando indefinidamente, até que o combustível do tanque se esgotasse.

Na ocasião, estimou-se que o veleiro de Edison teria uma autonomia entre 25 e 30 horas de navegação a motor, o que significa que poderia ter avançado, em linha reta, até cerca de 120 milhas da costa.

Depois disso, sem combustível, teria ficado à deriva em uma região que sofre a ação de uma forte correnteza que desce para o sul do país.

E sido arrastado por ela.

Mas, por que o barco teria ficado sem o controle do velejador?

A rigor, havia duas possibilidades: queda no mar ou mal súbito – ou uma coisa em decorrência da outra.

Como estava sozinho no barco, e com rumo comandado pelo piloto automático, o velejador poderia ter perdido o equilíbrio ao fazer alguma função no convés (como erguer as velas, para testar o equipamento também sob efeito do vento) e caído no mar, enquanto o veleiro seguiu em frente, de maneira autônoma, sem que ele conseguisse alcançá-lo à nado.

Contribuía para esta tese o fato de o velejador já ter certa idade, sem, portanto, muita agilidade – e, segundo comentários, não ser um exímio nadador.

Além disso, Edison poderia ter caído ao mar desacordado, por conta da segunda hipótese aventada: a de mal súbito – embora, aparentemente, ele não tivesse nenhum problema sério de saúde.

A hipótese de suicídio foi logo descartada – não havia nenhum motivo de ordem pessoal para o velejador tirar a própria vida.

No dia, o mar estava tranquilo, embora, no final da tarde, tenha se formado uma rápida tempestade, com raios e trovoadas.

E isso poderia ter gerado algum problema no veleiro de Edison ou agravado a situação dele.

Outras duas possibilidades, embora bem menos prováveis (já que nenhum vestígio ou pedaço do veleiro foi encontrado flutuando na água), foi a de que o barco do velejador tivesse sido atingido por um navio e afundado em seguida, uma vez que o porto de Santos é o mais movimentado do país, e o local de onde ele partiu para testar o piloto automático fica bem no acesso marítimo à cidade.

Ou então que, ao navegar de forma autônoma, por conta do piloto automático, o veleiro de Edison tivesse colidido com uma laje que sabidamente existe a cerca de 20 milhas da Baía de Santos e afundado.

Já a esposa do velejador sempre teve outra teoria para explicar a morte do marido: avaria no barco – um problema mecânico, elétrico ou nas velas, que o tenha impedido de voltar.

Ou que, por conta do estresse gerado por isso, ele tenha tido um mal súbito fatal e o barco tenha seguindo em frente, sozinho, carregando o corpo do velejador, até ser engolido pelo oceano, tempos depois.

Se foi isso o que aconteceu – ou qualquer outra das hipóteses –, jamais se saberá.

Porque nem o veleiro Sufoco nem o corpo do velejador Edison Gloeden jamais apareceram.

Gosta de histórias sobre o mar?

Então, leia muitas delas nos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Comentários