por Jorge de Souza | set 21, 2022

Nos primeiros dias de fevereiro de 1921, o barco cargueiro americano Carroll A. Deering foi encontrado encalhado e sem ninguém a bordo, em uma parte particularmente famosa do litoral da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, conhecida como Outer Banks.

O barco, de 70 metros de comprimento e cinco mastros, estava em perfeito estado, inclusive com as velas içadas, quando foi abordado por uma equipe de resgate, que, no entanto, só encontrou três gatos a bordo – e nenhum sinal dos dez tripulantes do Carroll A. Deering.

Nunca se soube o que aconteceu com eles, nem o que levou aquele barco a encalhar em um local que todos os marinheiros da região conheciam muito bem.

Desde então, o desaparecimento dos ocupantes do Carroll A. Deering, que ficou conhecido como o “Navio Fantasma de Outer Banks”, se tornou um dos mais discutidos e investigados enigmas marítimos dos Estados Unidos – sem que, até hoje, ninguém saiba o que de fato aconteceu, exatos 100 anos atrás.

O Carroll A. Deering, assim batizado em homenagem ao filho do dono da empresa que o havia mandado construir, era uma escuna cargueira, um tipo de barco a vela muito utilizado na época para o transporte de carga em geral.

Em agosto de 1920, sob o comando do experiente capitão William Merritt, um herói da Primeira Guerra Mundial condecorado por bravura, ele partiu do porto de Norfolk, na Virginia, para uma viagem entre os Estados Unidos e o Brasil, levando um carregamento de carvão para o Rio de Janeiro, com dez pessoas a bordo – a maioria marinheiros escandinavos, que haviam sido contratados para aquela viagem.

A travessia começou tranquila, mas logo teve que ser interrompida.

Quando ainda navegava em águas americanas, o capitão Merritt não se sentiu bem e precisou ser substituído por outro comandante, o seu amigo Willis Wormell, a quem confidenciou que não havia simpatizado com a nova tripulação.

Para auxiliar o novo capitão, de 66 anos, foi também designado um novo e jovem primeiro ajudante, o americano Charles McLellan, que acabaria se revelando um sujeito ainda mais antipático que os marinheiros escandinavos.

Mesmo assim, a longa viagem até o Rio de Janeiro, onde o barco chegou em 9 de setembro de 1921, transcorreu sem nenhum incidente.

E logo o Carroll A. Deering tomou o rumo de volta aos Estados Unidos, sem carga alguma nos seus porões.

No início de dezembro daquele ano, o barco fez uma parada na ilha de Barbados, no Caribe, para repor suprimentos e dar alguns dias de folga a tripulação – sobretudo ao primeiro ajudante McLellan, que vinha reclamando bastante durante a travessia, em especial do próprio capitão Wormell.

Em Barbados, após ser detido pela polícia por bebedeira (algo impossível de ser feito nos Estados Unidos na época, por conta da Lei Seca, que proibia a venda de bebibas alcoólicas no país inteiro), McLellan, novamente bêbado, fez severas críticas sobre o capitão Wormell ao comandante de outra escuna americana que estava parada no porto.

E chegou a dizer que “assumiria o comando do barco, antes que eles chegassem aos Estados Unidos”, numa explícita confissão de intenção de promover um motim a bordo, algo não tão raro assim naquela época, mas já considerado crime abominável.

Apesar de todos os indícios de mau-caratismo, o capitão do Carroll A. Deering manteve o seu primeiro ajudante no posto e seguiu viagem, rumo ao Estados Unidos – onde, ao que tudo indica, jamais chegou.

Já o seu barco, sim.

Em 28 de janeiro de 1921, durante uma tempestade, o Carroll A. Deering foi visto passando próximo a um farol que sinalizava o Cabo Lookout, já na costa da Carolina do Norte, e foi saudado pelo operador da estação – que recebeu como resposta, através de uma espécie de megafone, a informação de que a escuna havia perdido as duas âncoras na tormenta e pedia que isso fosse informado a empresa dona do barco.

Mas o operador estranhou um detalhe: aquela informação não fora dada pelo capitão do barco, como de praxe, e sim por um dos marinheiros, com forte sotaque estrangeiro.

Foi a última vez que o Carroll A. Deering foi visto navegando.

No dia seguinte, o barco apareceu encalhado em um banco de areia bastante conhecido na região, apelidado de “Cemitério do Atlântico”, tal a quantidade de naufrágios que ali já haviam ocorrido, sem ninguém a bordo.

O que aconteceu?

Jamais houve uma resposta.

Desde o início, no entanto, ficou claro que o Carroll A. Deering havia sido abandonado pelos seus tripulantes.

Mas nunca se soube o motivo, nem se isso ocorreu com o sem o seu comandante – possivelmente sem, a julgar pelo comentário que o primeiro ajudante havia feito naquela escala em Barbados.

Ao abordar o barco, quatro dias depois, a equipe de resgate constatou que, além da ausência das duas âncoras, uma parte do timão estava quebrada, o leme havia soltado e uma escada feita de cordas, usada para embarques e desembarques no mar, pendia para o lado de fora do casco – sinal evidente de que pelo menos parte da tripulação havia deixado o barco.

Também haviam desaparecido alguns equipamentos de navegação, o livro de bordo (onde eram feitos todos os registros e ocorrências), todos os pertences da tripulação e, mais evidente ainda sobre o abandono da embarcação, os dois botes que o Carroll A. Deering possuía.

De ser vivo a bordo do barco, só haviam três gatos – que foram adotados por um dos membros da equipe de resgate.

A equipe de resgate também tentou desencalhar a escuna.

Mas, como isso não foi possível, dada as dimensões do barco, acabaram decidindo explodi-lo, para não comprometer a navegação na região.

Acabava assim a curta carreira no mar da escuna Carroll A. Deering, que tinha menos de dois anos de uso.

E começava um mistério que dura até hoje, pouco mais de século depois.

E que jamais terá uma explicação.

Na época, uma investigação conduzida por cinco órgãos do governo americano, entre eles o FBI, passou um ano inteiro analisando o caso, mas não chegou a conclusão alguma – exceto que acreditava ter havido de fato um motim a bordo.

Mas que fim teriam levado também os amotinados, já que o comandante certamente teria sido morto e atirado ao mar?

De lá para cá, diversas teorias (algumas estapafúrdias, como o sequestro da tripulação por bolchevistas russos, ou vítimas dos folclóricos fenômenos sobrenaturais do chamado Triangulo das Bermudas – mesmo estando fora dele…) tentaram explicar o sumiço da tripulação do Carroll A. Deering.

Uma das teorias pregava que eles teriam sido atacados por piratas, embora não houvesse nenhum registro de ato de pirataria na região, nem carga que pudesse ser roubada da escuna.

Outra tese defendia que uma tempestade teria atingido o barco e comprometido a sua capacidade de navegar (o que explicaria a perda das duas âncoras, o leme solto e o timão parcialmente quebrado), levando os seus tripulantes a abandoná-lo, com os botes de apoio. Mas estes também teriam virado na tormenta e todos morreram afogados.

Contudo, nenhum vestígio das vítimas nem dos botes foram achados no mar ou nas praias da região, nos dias subsequentes.

E, se a escuna estava com problemas de navegabilidade, por que o tal marinheiro que trocou mensagens com o faroleiro não mencionou isso, citando apenas a perda das âncoras, um fato bem menos relevante?

Para complicar ainda mais as coisas – e confundir ainda mais as investigações -, dois meses depois, um morador da região alegou ter encontrado na praia uma mensagem dentro de uma garrafa, que dizia ter sido escrita por um dos tripulantes do Carroll A. Deering.

A tal “mensagem” dizia que eles haviam sido “atacados”, mas não dava maiores detalhes.

Nem poderia.

Porque era mentira.

Dias depois, ao ser interrogado pela Polícia, o sujeito confessou que havia inventado o tal bilhete, para, com a visibilidade gerada pelo “achado”, tentar conseguir um emprego nos faróis da região.

No final, a tese de um motim a bordo, comandado pelo rebelde primeiro ajudante Charles McLellan, prevaleceu e passou a ser aceita como “a mais plausível” explicação para o caso – os amotinados teriam matado o comandante Wormell e fugido nos botes, mas acabaram tragados pela tempestade e morreram também.

Ou, então, teriam sobrevivido a tormenta e sido resgatados pelo navio americano Hewitt, que navegava na região, mas que sabidamente afundou em seguida, sem deixar nenhum sobrevivente.

Mas por que o primeiro ajudante do capitão teria feito tudo aquilo?

O verdadeiro motivo do motim seria algumas caixas de rum, que McLellan, secretamente, teria embarcado em Barbados, antes de o Carroll A. Deering partir para os Estados Unidos.

Eles conteriam garrafas de rum, a principal bebida da ilha, que, na época da Lei Seca nos Estados Unidos, valiam autênticas fortunas no mercado negro.

Na falta de evidências contrárias, esta passou a ser a explicação mais razoável para o mistério em torno do Carroll A. Deering.

E, se não foi assim, bem poderia ter sido.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | set 13, 2022

Na década de 1960, para uso nas filmagens do clássico The Bounty, sobre o motim mais famoso da História, Hollywood encomendou a construção de uma réplica daquele famoso barco inglês – que ficou absolutamente fiel ao original, o HMS Bounty, construído em 1787.

Após o filme, a réplica, construída após intensa pesquisa histórica, deveria ter sido queimada, como aconteceu na história real, mas, de tão perfeita, acabou sendo poupada, por intervenção do principal ator do filme, Marlon Brando, que ficou sensibilizado com o destino que aguardava o barco.

A réplica do Bounty, então, passou a ser usada em outros filmes de época, como Piratas do Caribe, mas, depois disso, foi vendida e começou a fazer cruzeiros recreativos entre os Estados Unidos e o Caribe, sob o comando do experiente capitão americano Robin Wallbridge, que conhecia cada parafuso daquela cópia moderna do lendário barco do comandante William Bligh.

Por isso, todos acreditaram que estariam em boas mãos, quando, em 21 de outubro de 2012, Wallbridge anunciou que zarparia imediatamente com a réplica do Bounty de Connecticut para a Florida, apesar da aproximação do furacão Sandy da costa leste americana.

“Se ele decidiu partir é porque está tudo sob controle”, pensaram os demais 15 tripulantes do barco – entre eles, a americana Claudene Christian, que, amparada pelo sobrenome, dizia ser da mesma família do abominável oficial Fletcher Christian, que liderara o motim do HMS Bounty, no meio do Pacífico, em abril de 1789.

Mesmo tendo a opção de permanecer em terra firme, todos se uniram a Wallbridge naquela imprudente viagem.

E não deu outra.

O plano de Wallbridge era avançar velozmente para o alto-mar e contornar o furacão, daí a pressa em partir.

Mas, quatro dias depois, a super-tormenta mudou repentinamente de rumo e colheu o grupo ao largo da Carolina do Norte, num trecho morbidamente apelidado de “Cemitério do Atlântico”.

Logo, as bombas de sucção passaram a não dar conta do volume de água que entrava casco adentro, e o resultado foi que, inundado e sem estabilidade, o Bounty do cinema adernou e afundou rapidamente, deixando todos os seus ocupantes no mar, a mercê de grandes ondas e desencadeando uma das maiores operações de busca e salvamento no mar da história recente da Guarda Costeira americana.

Ao final da operação, acompanhada com aflição pelo público através dos noticiários da televisão, 14 dos 16 ocupantes do cinematográfico barco foram resgatados com vida, mas dois não tiveram a mesma sorte e morreram.

Uma das vítimas foi justamente Claudene Christian, que chegou a ser resgatada com vida, mas morreu a caminho do hospital.

Já a outra foi o próprio capitão Wallbridge, que fora varrido do convés por uma onda, pouco antes de o barco adernar de vez, cujo corpo jamais foi encontrado.

A imprudência de Wallbridge, que sempre pregara que “um barco estaria mais seguro no mar do que no porto” custou-lhe a vida.

Naquele 25 de outubro de 2012, a garbosa réplica do Bounty tratou de contradizê-lo, da pior maneira possível.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | set 7, 2022

Quem tiver a curiosidade de acessar o Google Earth e digitar Sutong Yangtze River Bridge, verá uma grande ponte sobre um largo rio: o Yantze, o principal da China e um dos maiores do mundo.

Mas, se for ampliando a imagem e a deslocando para uma das margens, verá que surgirá uma espécie de lagoa.

A princípio, pode parecer um simples campo alagado de plantação de arroz, como existe em qualquer canto da China.

Mas, olhando com atenção, verá que, no centro da tal lagoa, existe algo, fino e comprido.

Mas não se trata uma ilha, e sim de um gigantesco navio – um enorme porta-aviões.

E não um porta-aviões como outro qualquer, mas sim o Minsk, o maior da antiga União Soviética.

Mas o que aquele lendário porta-aviões russo está fazendo dentro de uma pequena lagoa, na China?

A resposta está em uma longa história…

Em 1991, com a dissolução da União Soviética e o fim da chamada Guerra Fria, contra os Estados Unidos, a Rússia incorporou à sua Marinha quatro grandes porta-aviões que haviam sido construídos em estaleiros da Ucrânia, que então fazia parte do bloco soviético.

Um deles era o Minsk, o maior da frota, com 45 000 toneladas, que havia sido lançado em 1978, mas já precisava passar por uma reforma.

Mas, como fazê-la, se o estaleiro apto para isso – o mesmo que o havia construído – agora estava em outro país?

Este era um dos problemas.

Outro, eram os altos custos de manutenção daquele grande porta-aviões, mesmo para uma nação rica, como a Rússia.

A decisão do governo russo foi, então, a de vendê-lo, especialmente após um estranho “incidente”, sobre o qual jamais foram divulgados detalhes.

Mas, para evitar que aquele poderoso porta-aviões pudesse vir a ser usado, no futuro, contra a própria Rússia, a venda teria que ser feita para um desmanche, embora a nave tivesse pouco mais de uma década de uso.

Uma empresa sul-coreana se interessou pelo negócio e, após ter sido retirado do Minsk tudo o que fosse secreto e realmente bélico, o porta-aviões foi enviado para a Coréia do Sul, em 1995, para ser desmontado e vendido como sucata.

No entanto, temendo que houvesse risco de contaminação por resíduos radioativos (consequência da má informação que reinou nos anos da Guerra Fria, embora o Misnk não tivesse nada a ver com energia nuclear), manifestantes sul-coreanos conseguiram impedir que o navio fosse desmantelado ali, logo após sua chegada ao país.

E assim o desmanche foi suspenso.

Mas, em seguida, uma empresa da China se interessou pelo negócio e, com o aval do governo russo, comprou o Minsk, também para desmontá-lo.

Mas tampouco chegou a fazê-lo.

Antes que a operação de desmontagem começasse, um rico empresário chinês fez uma proposta diferente, mas que também atendia aos interesses da Rússia para salvaguardar a sua própria segurança: transformar o outrora poderoso porta-aviões em um inofensivo parque temático de diversões.

Como, na época, a China não possuía nenhum porta-aviões, a curiosidade dos chineses a respeito daquela espécie de aeroporto flutuante era grande.

Ainda mais um porta-aviões grande e famoso, como o Minsk.

Aquele esperto empresário viu, naquele navio prestes a virar sucata, uma oportunidade de ganhar um bom dinheiro e fechou negócio, pagando o equivalente a R$ 40 milhões, em dinheiro de hoje, pelo porta-aviões.

Em seguida, o equipou com carcaças de helicópteros militares, velhos jatos chineses de combate e até caças russos Mig (que, por sinal, jamais foram explicados de onde vieram, já que a China também não tinha esse tipo de avião na época…), e inaugurou, em Shenzhen, nos arredores de Hong Kong, o Minsk World, um dos mais originais parques temáticos da Ásia, que funcionava dentro do próprio porta-aviões.

O sucesso foi imediato.

Ao longo de mais de uma década, mais de 15 milhões de chineses visitaram o curioso porta-aviões convertido em atração turística, que, entre outros atrativos, tinha exposições bélicas e funcionários chineses uniformizados de marinheiros soviéticos, mescladas com e DJs, máquinas de videogame e apresentações de dança e teatro chinês – uma salada que deixaria qualquer camarada russo, da época em que o Minsk ainda navegava, arrepiado.

Já os chineses adoravam.

Mesmo assim, em 2016, o Minsk World foi a falência e a área onde o Minsk ficava atracado foi requerida pelo governo chinês.

Surgiu, então, o problema: o que fazer com aquele enorme porta-aviões?

Foi quando apareceu outro empresário chinês, disposto a realocar o Minsk World em outras águas – estas, bem mais bizarras.

Uma lagoa artificial nas margens do Rio Yangtze, em Nantong, a cerca de 50 quilômetros de Xangai, foi construída, e o gigantesco porta-aviões enfiado dentro dela, feito um peixe em um aquário – um cenário tão absurdo quanto o de um caminhão na sala de um apartamento.

O plano era inaugurar o novo parque em 2017, mas nada aconteceu desde então.

Hoje, o projeto parece estar abandonado e o outrora temido navio militar russo segue enferrujando a céu aberto, entulhado de tralhas empoeiradas do extinto parque, e trancado dentro de uma lagoa, de onde não tem mais como sair.

Caso o parque não seja reativado – o que, julgar pelo estado de abandono do porta-aviões parece pouco provável -, o futuro do lendário porta-aviões russo é sombrio e parece caminhar, definitivamente, para o desmanche.

Mas nem isso será fácil, porque não há mais como tirá-lo da lagoa onde foi enfiado, porque ela, hoje, está cercada por estradas.

O Minsk chinês virou uma encrenca do tamanho de um porta-aviões…

Gostou dessa história?

Leia muitas outras assim nos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, Volumes 1 e 2, que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% nos dois livros e ENVIO GRÁTIS.

Quer ler outras histórias? Clique aqui

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Foto: reprodução Google Earth

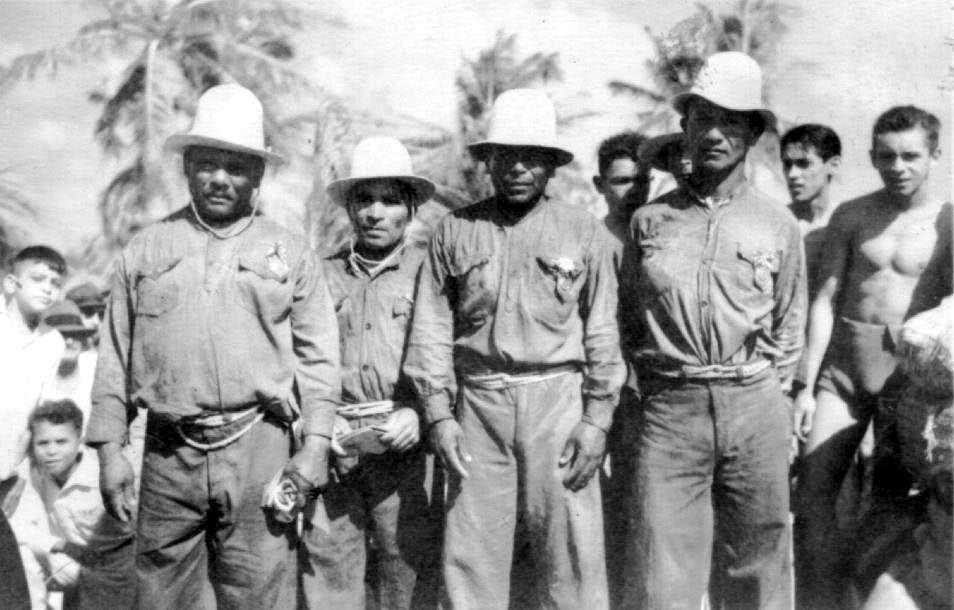

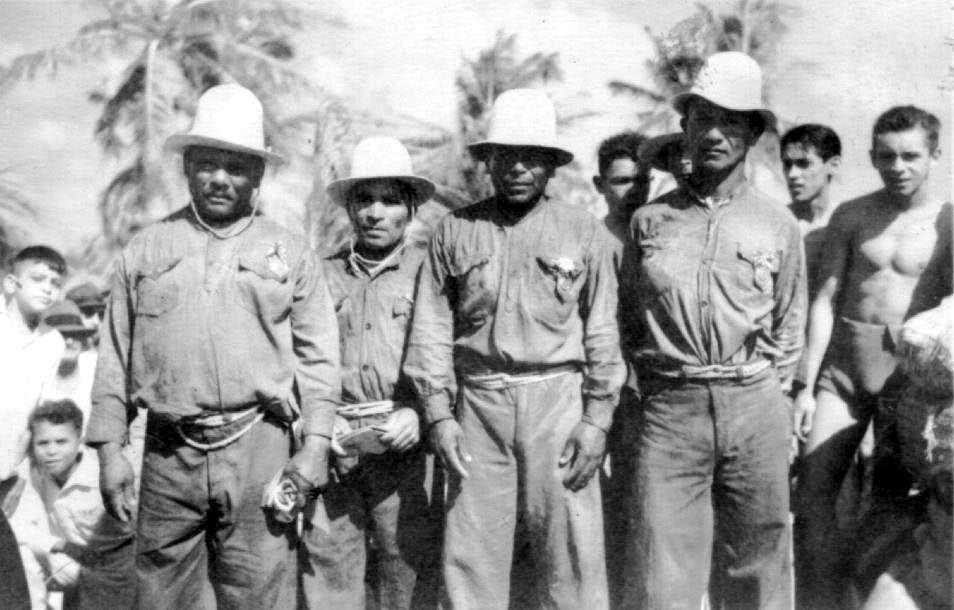

por Jorge de Souza | ago 30, 2022

Até a década de 1940, os pescadores não eram reconhecidos como trabalhadores pelo governo brasileiro.

Não tinham sequer direito a aposentadoria.

Foi quando o líder de um grupo de jangadeiros do Ceará, Manuel Olimpio Meira, o Jacaré, como era chamado pelos humildes colegas, resolveu aprender a ler para poder escrever uma carta ao então Presidente da República, Getúlio Vargas, expondo sua indignação com aquela situação.

Mas Jacaré foi bem além disso e resolveu entregar a carta pessoalmente, no Palácio do Governo, no Rio de Janeiro.

E decidiu que iria até lá navegando com o seu próprio instrumento de trabalho, a jangada São Pedro, uma típica jangada cearense, feita de troncos de piúba, uma madeira que quanto mais molha mais resistente fica.

A empreitada iria repetir a travessia feita, 18 anos antes, por outros quatro jangadeiros, Umbelino dos Santos, Joaquim Faustilino, Eugênio Oliveira e Pedro da Silva, todos alagoanos, que foram de Maceió ao Rio de Janeiro com uma jangada também feita de troncos, a Independência.

Para a nova jornada, Jacaré chamou três companheiros: Jerônimo André de Souza, o Mestre Jerônimo, Raimundo Correia Lima, o Tatá, e Manuel Preto.

Eles partiram de Fortaleza em 14 de outubro de 1941 e, dois meses depois (61 dias, para ser mais exato), chegaram à então Capital Federal, onde foram recebidos pelo chefe máximo do país, a quem entregaram suas reivindicações – que, no entanto, logo caíram no esquecimento.

A extraordinária jornada da jangada São Pedro virou notícia também no exterior, onde chamou a atenção de um jovem cineasta americano, chamado Orson Welles.

Ele havia sido contratado pelo governo dos Estados Unidos para produzir um documentário sobre o Brasil, visando melhorar as relações entre os dois países, naqueles tempos de guerra, e decidiu incluir no filme a chegada dos bravos jangadeiros ao Rio de Janeiro.

Para isso, foi preciso refazer o desembarque do quarteto, na praia da Barra da Tijuca.

E foi lá que aconteceu o improvável: a jangada usada na filmagem virou na arrebentação da praia, e Jacaré, mesmo tendo passada a vida inteira no mar, desapareceu, a míseros metros da areia.

Seu corpo jamais foi encontrado.

Apesar da trágica morte do líder e amigo – e de não terem conseguido nada de efetivo por parte do governo na longa travessia até o Rio de Janeiro -, os jangadeiros cearenses voltaram confiantes de que deveriam seguir pleiteando os seus direitos, navegando, como forma de protesto e para chamar a atenção da sociedade, para lugares cada vez mais distante.

E assim fizeram.

Dez anos depois daquela primeira expedição, outra, do mesmo gênero, já então chamada pelos jangadeiros de “raid” (algo como “incursão”, em inglês, termo que eles passaram a usar de tanto ouvir o cineasta Welles falar durante as filmagens), levou outros cinco jangadeiros cearenses, entre eles o próprio Mestre Jerônimo, de Fortaleza à Porto Alegre, onde, mais uma vez, viraram notícia – sobretudo porque foram pedir que Getúlio Vargas, que era gaúcho, cumprisse o que havia prometido, uma década antes.

Mas, de novo, não conseguiram o seu objetivo.

Por isso, o raid seguinte foi o mais arrojado de todos.

Em 15 de novembro de 1958, Mestre Jerônimo e mais três jangadeiros, Luis Carlos de Souza, o Mestre Garoupa, Samuel Isidro e José de Lima, partiram de Fortaleza com o objetivo de chegar a outro país: a Argentina – que jamais havia visto uma jangada em suas águas.

A odisseia, de 6 000 quilômetros, também foi feita com uma jangada cearense de “seis paus”.

Ou seja, meia dúzia de troncos de piúva amarrados uns aos outros, cada um com sete metros de comprimento, e um feixe de madeira fincado entre eles, fazendo a função de mastro – que, apesar da aparência tosca, nada tinha de frágil, porque era feito da junção de diversas varetas flexíveis, permitindo que ele envergasse sem quebrar, como uma espécie de vara de pescar.

Batizada de Maria Teresa Goulart, em homenagem a esposa de João Goulart, na época vice-presidente do Brasil e visto como herdeiro político de Getúlio Vargas, com quem os jangadeiros vinham conversando há 17 anos sem conseguirem o seu intento, a jangada comandada por Mestre Jerônimo levou seis meses para chegar à Buenos Aires, onde foi recebida com um misto de surpresa e incredulidade – como uma embarcação tão primitiva e precária, que não passava de troncos de madeira amarrados com um pedaço de pano ao centro, poderia ter vindo de tão longe?

Naquela época, os argentinos nada sabiam sobre jangadeiros, uma classe de homens do mar que, numa hipotética graduação de bravura e resistência, sempre esteve bem acima dos pescadores convencionais.

Por isso, a imagem daqueles homens esfarrapados e encharcados chegando à capital argentina deu o que falar na cidade.

A façanha ficou ainda mais espantosa quando eles começaram a contar detalhes da longa e difícil jornada.

Como a tempestade de três dias e três noites que enfrentaram ao cruzar o litoral do Uruguai.

Até então, os quatro jangadeiros vinham cumprindo a rotina de navegar durante o dia, mas parar para dormir à noite, em alguma praia.

Na escala em Santos, no litoral paulista, chegaram a levar a jangada, por terra, até a capital de São Paulo, para uma homenagem que receberam do governador do estado.

Mas naquele trecho quase final da travessia, com o mar grosso e sob fortes ventos, não era mais possível parar para descansar em terra-firme.

O único jeito era se manter no mar e se afastar cada vez mais da costa, a fim de evitar que a jangada fosse arremessada de encontro às praias.

A rigor, navegar longe da costa não era exatamente um problema para aqueles homens, habituados a ficarem dias à fio no mar.

Mas as circunstâncias, sim.

As características do mar na região sul do continente eram bem diferentes daquelas que eles estavam habituados no Nordeste brasileiro.

A começar pelo frio, a temperatura da água e a intensidade do mar uruguaio, que fora potencializado por uma frente fria poderosa, que pegou os jangadeiros de surpresa, no meio da travessia.

Como sempre faziam, eles haviam partido de Chuí, o ponto mais extremo do sul do Brasil, levando um pequeno estoque de farinha e dois sacos de carvão, com o qual preparariam o pirão que acompanharia os peixes que iam pescando pelo caminho.

Os fósforos, para acender o fogareiro, iam debaixo dos chapéus, quase sempre a única parte seca do corpo dos jangadeiros.

Mas, com o mau tempo, ficou impossível pescar – que dirá cozinhar – na jangada.

Em determinado momento, ainda no primeiro dia daquele trecho da viagem, o mar invadiu a rasa embarcação, que normalmente já navegava semi-submersa, e levou tudo embora.

Os quatro jangadeiros só não foram arrastados para o mar porque, àquelas alturas, já haviam se amarrado ao mastro, como sempre faziam quando o tempo piorava demais.

Mas ficaram sem ter o que comer.

A situação era dramática.

Os ventos passavam dos 100 km/h e as ondas eram medonhas, beirando os dez metros de altura.

Mesmo assim, aqueles quatro homens, também como sempre faziam, jamais confrontaram a natureza.

Fiéis ao princípio básico de todo jangadeiro de que o segredo é não oferecer resistência ao mar e deixar as ondas passar, mesmo que por cima deles, apenas aguardaram, resignados, que tudo aquilo terminasse.

Ainda naquele primeiro dia, surgiu um navio, vindo na direção da jangada.

Era o cargueiro brasileiro Bandeirantes, cujo comandante, ao ver a situação em que se encontravam aqueles homens, que ele interpretou como sendo náufragos, mandou jogar galões de água e sacos de comida no mar.

Mas as ondas estavam tão altas que não permitiram que os jangadeiros recolhessem os mantimentos.

O drama continuou por mais dois dias, até que o mar, finalmente, amansou e ele retomaram o rumo da capital argentina.

Para avançar na direção de um destino para o qual jamais haviam ido, e sem nenhum instrumento de navegação, eles se guiavam apenas pelas estrelas e demais sinais da natureza.

Como as ondas, que também dentro da sabedoria intrínseca dos jangadeiros, sempre avançam na direção da costa.

Aqueles quatro homens eram fenomenais na arte intuitiva de navegar.

E foi graças a isso que chegaram a Buenos Aires, de onde regressaram, de avião, com passagens pagas pelo governo brasileiro – que, por fim, acabou cedendo ao justo pedido dos jangadeiros, reconhecendo os pescadores como trabalhadores.

Nunca antes uma jangada nordestina havia ido tão longe – uma façanha jamais repetida, feita por leões, muito mais do que simples lobos do mar.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | ago 24, 2022

Apenas quatro dias após a Alemanha invadir a Polônia, em setembro de 1939, dando início a Segunda Guerra Mundial, um cargueiro com a bandeira nazista, como era hábito nos navios alemães da época, entrou no porto do Rio de Janeiro.

Seu objetivo, contudo, nada tinha de bélico.

O Wakama atracara para receber um carregamento regular de café, arroz, minério de ferro e banha, entre outras mercadorias – nem todas necessariamente especificadas nos manifestos de carga, como também acontecia com frequência no passado.

Havia, no entanto, um segundo intuito na chegada do Wakama ao Rio de Janeiro: obedecer ordens recém-recebidas de que todos os navios alemães deveriam se abrigar em portos de países neutros no conflito que acabara de eclodir, como era o caso do Brasil.

Na segurança do porto carioca, o Wakama chegou e ficou.

Por seis longos meses.

Até que, em 11 de fevereiro do ano seguinte, logo após o Carnaval (que, por sinal, os admirados 46 tripulantes alemães do Wakama aproveitaram bastante na Cidade Maravilhosa), veio outra ordem da Alemanha: o navio deveria completar rapidamente o seu carregamento e partir, sem nenhum alarde.

Naquela mesma noite, o comandante alemão Berhard Schacht mandou apagar todas as luzes do navio e deixou a cidade, horas depois de outro navio alemão, o La Corunã, também ter partido do porto do Rio de Janeiro, com o mesmo destino: a Alemanha, então às voltas com a guerra.

Mas o Wakama não foi além de 100 milhas do porto de onde partiu, na calada da noite.

Horas depois, quando navegava nas imediações de Cabo Frio, no litoral norte do Rio de Janeiro, o Wakama emitiu um pedido de socorro, sem, contudo, maiores detalhes.

Em seguida, afundou, levando com ele dois mistérios: ataque inimigo ou auto-destruição do navio? – o que teria feito o Wakama naufragar?

E o que mais ele secretamente transportava, a ponto de, em 1980, 41 anos depois, um navio alemão de resgate ter chegado ao Rio de Janeiro com a missão de vasculhar os restos naufragados do velho cargueiro em águas brasileiras?

Jamais houve respostas para nenhuma das duas dúvidas.

Construído quase duas décadas antes como um simples cargueiro, o Wakama estava longe de ser um prodígio da engenharia alemã.

E com uma tripulação formada por pacatos marinheiros mercantes, nada tinha de navio de combate.

Então, por que acabou protagonizando aquele que se tornaria o primeiro ato belicoso de guerra no litoral brasileiro, e, sabidamente, levou até navios ingleses a invadirem as águas territoriais brasileiras para caçá-lo, logo após a partida do Rio de Janeiro?

As dúvidas começaram na própria saída do Wakama do porto carioca, que só aconteceu depois que ficou claro que o La Corunã conseguira furar o bloqueio que alguns navios ingleses faziam naquele trecho da costa brasileira.

Segundo uma das teorias da época, os ingleses deixaram o La Corunã passar incólume de propósito, a fim de induzir o Wakama a deixar o porto e poder ser atacado.

Mas, por que só ele?

O que o Wakama estaria transportando que interessasse tanto aos ingleses, a ponto de fazer a própria tripulação do navio alemão dar cabo dele, com uma carga de explosivos? – esta a hipótese mais provável do que aconteceu naquela noite, tese corroborada por testemunhas e endossada pelos jornais da época.

De acordo com ela, o comandante Schacht havia preferindo afundar o próprio navio do que entregá-los aos ingleses que se aproximavam.

Mas – de novo -, por quê?

A resposta poderia estar em parte da carga que o Wakama, supostamente, transportava em sigilo: um enorme cristal de rocha de quase 150 quilos, extraído no Brasil, que estaria sendo levado para a Alemanha para ser usado na indústria ótica e eletrônica da época, ambas com capacidade de ajudar os nazistas nos combates.

Entre entregar a valiosa carga ao inimigo ou fazê-la afundar junto com o navio, o comandante Schacht teria preferido a segunda opção.

Até porque isso garantiria a sobrevivência da tripulação, já que pouparia o indefeso cargueiro de ser bombardeado pelos navios ingleses.

Ao que tudo indica, quando Schacht percebeu que o Wakama fora localizado por uma aeronave de patrulha inglesa, deu ordem para baixar os barcos salva-vidas, acionou bombas de retardo para explodir o casco e abandonou o navio com todos os seus homens – que, em seguida, foram capturados no mar pelo cruzador inglês Dorsetshire, que estava nas imediações, ao que tudo indica, à espera do próprio Wakama.

Do navio alemão restaram apenas as baleeiras vazias no mar, o que, num primeiro momento, levou as estupefatas autoridades brasileiras a imaginar que seus ocupantes pudessem ter sido mortos.

Mas, como nos dias subsequentes não apareceu nenhum corpo nas praias da região, ficou claro que eles haviam sido resgatados.

Dias depois, o Dorsetshire atracou na Cidade do Cabo, do outro lado do Atlântico, e ali desembarcou, como prisioneiros de guerra, os 46 tripulantes do Wakama – entre eles, um “quase” brasileiro.

O carpinteiro e atirador nas horas vagas Joseph Haas nasceu na Alemanha, mas vivia no interior de Santa de Catarina, com mulher e filhos brasileiros, há mais de 30 anos.

Mas, com a iminência da guerra, o sentimento de que deveria se unir aos conterrâneos falou mais alto, e Haas decidiu voltar à Alemanha.

Ele, então, abandonou a família, pegou um navio em Itajaí e desembarcou no Rio de Janeiro, coincidentemente logo após a chegada do Wakama à cidade.

Lá, procurou o capitao Schacht e propôs pagar pela viagem.

Mas seus dotes de carpinteiro – e, muito provavelmente, também sua habilidade com armas, por conta do hobby que cultivava – acabaram rendendo um convite para viajar de graça, como tripulante.

E foi assim que aquele improvável tripulante de última hora embarcou na última viagem do Wakama.

Só quando a terminou a guerra e toda a tripulação que ficara confinada em campo de prisioneiros na África do Sul foi liberada para voltar para casa, é que o alemão-brasileiro Haas finalmente chegou à Alemanha – mas apenas para constatar que sua cidade natal havia virado escombros, e que todos os seus parentes estavam mortos.

Desiludido e sem ter como se manter na severa crise econômica que assolou a Alemanha no pós-guerra, ele resolveu voltar ao Brasil, onde foi recebido com indignação pela família, que o abandonou em seguida.

Haas morreu 18 anos depois, em 1964, durante um exercício de tiro no clube que caça que ele frequentava, na cidade catarinense de Presidente Getúlio – ironicamente batizada em homenagem a Getúlio Vargas, o presidente brasileiro que ele tanto odiava, justamente porque colocara o Brasil em guerra contra a Alemanha.

Mais ou menos na mesma época, um grupo de pescadores cariocas recolhia as redes que haviam depositado no mar da cidade de Rio das Ostras, no litoral norte do estado, quando uma delas enganchou em algo no fundo.

Eram os restos do Wakama, que haviam sido finalmente descobertos, embora a história do “navio misterioso” fosse largamente conhecida na região.

Mas, por conta das explosões que o levaram o cargueiro alemão a pique (causada por navios ingleses ou pela sua própria tripulação – nunca o motivo do naufrágio foi descoberto), e após tantos anos debaixo d´água, o Wakama já não passava de uma pilha de ferros desconexos.

Ainda assim, 14 anos depois, em 1978, uma empresa brasileira de resgastes marítimos, criada especificamente com o intuito de explorar aquele naufrágio, contratou os serviços de um suspeito navio alemão, o Taurus, especializado nesse tipo de operação, para vasculhar os escombros do Wakama.

O que eles buscavam?

Aparentemente, o tal gigantesco cristal de rocha, além de outros eventuais itens valiosos que pudessem estar a bordo do navio sinistrado, na sua volta à Alemanha – como doações de guerra feitas por famílias e descendentes de alemães radicados no Brasil, como foi comum na época.

Oficialmente, porém, nada foi encontrado.

Dois meses depois de chegar sinistramente ao local do naufrágio e começar a remexer os escombros do velho cargueiro alemão, o Taurus retornou à Alemanha, no mais completo silêncio.

Se levou algo retirado do navio, nunca se soube.

O Wakama terminou os seus dias cercado pelos mesmos mistérios que o levaram ao fundo do mar do Rio de Janeiro, apenas quatro dias após o início da Segunda Guerra Mundial.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | ago 4, 2022

A noite estava escura e sem lua na perigosa região dos baixios das Bahamas, naquele 4 de janeiro de 1656.

Tão carregada de nuvens, por conta de uma tempestade que se aproximava, que o capitão do galeão espanhol Nuestra Señora de las Maravillas, que liderava uma frota de 22 barcos que haviam partido de Havana três dias antes, abarrotada de ouro, prata e riquezas extraídas das minas da América do Sul e Central, sentiu-se no dever de alertar os comandantes das outras naus sobre os riscos da navegação naquelas águas tão rasas e traiçoeiras.

Disparou, então, um dos canhões, considerando que o seu estampido poderia ser ouvido a distância pelo resto da flotilha.

Mas os outros capitães não entenderam o sinal e aquele disparo armou uma enorme confusão.

Julgando que a primeira nau da flotilha estava sendo atacado por piratas, algo comum na região, e por isso dispara o canhão, as tripulações dos demais galeões entraram em pânico, executaram manobras desesperadas de fuga e começaram a disparar a esmo, contra um inimigo que não existia.

No tumulto que se seguiu, um dos navios acabou colidindo com o próprio Maravillas, que começou a inundar rapidamente.

Vendo que sua nau estava ferida de morte e que não aguentaria muito tempo, o capitão do galeão abalroado – o mesmo que, involuntariamente, causara tudo aquilo –, deu ordens para rumar exatamente para as mesmas águas rasas que ele tanto temia, quando deu aquele infeliz tiro de alerta.

O objetivo era fazer com que o galeão afundasse numa região de pouca profundidade, a fim de facilitar o resgate da fortuna que ele transportava, mais tarde.

Como era a nau capitânia da flotilha, o Maravillas levava, além de uma tripulação de 650 homens, o maior carregamento de ouro da esquadra.

E acabou sendo a única vítima do tumulto que ele próprio causara.

Nos baixios, já açoitado pelas ondas geradas pela tempestade que se aproximava, a embarcação durou pouco.

Logo tombou para um lado, para o outro e se partiu em dois.

A proa afundou rapidamente, levando junto muitos homens.

Mas a popa, justamente onde estava concentrada a maior parte da sua carga milionária, foi empurrada pelos ventos para bem longe, antes de também sucumbir no oceano.

Só que jamais se soube onde.

E é justamente nesta dúvida – onde estará a popa do Maravillas? – que reside o fascínio de um enigma que dura até hoje.

Ao amanhecer do dia seguinte da tragédia, apenas 45 dois 650 tripulantes do Maravillas haviam sobrevivido ao naufrágio e foram resgatados por outro barco da frota, que acabara seguindo a nau-capitânia em sua fuga desesperada em busca de águas rasas.

Em seguida, uma boia foi deixada no local para o futuro resgate da preciosa carga, o que foi feito ao longo dos 40 anos seguintes.

Mesmo assim, apenas um quarto das riquezas que o barco transportava foi recuperado pelos espanhóis, já que a popa do galeão, onde, entre outras preciosidades, supostamente havia uma estátua de ouro maciço de Nossa Senhora com o Menino Jesus no colo, jamais foi oficialmente encontrada.

Três séculos se passaram até que, um dia, no início da década de 1970, a rede de um barco de pesca enganchou em algo no fundo daquele mesmo baixio das Bahamas.

Os pescadores mergulharam para livrar a rede e a encontraram enroscada a um velho canhão.

Intrigados, começaram a vasculhar ao redor e outras partes de uma antiga nau foram surgindo, soterradas na areia: peças de ferro carcomidas pelo tempo, antigas garrafas, pedaços de madeira apodrecida, etc.

Era ela: a proa do Maravillas, cuja localização, com o passar dos séculos, também havia sido perdida.

A exploração do achado foi entregue a um americano caçador de tesouros, chamado Robert Marx, que, no entanto, logo se desentendeu com o governo das Bahamas a respeito dos direitos das coisas que encontrou nos restos do naufrágio.

Entre elas, fabulosos brincos de esmeraldas que haviam sido deixados para trás ou não encontrados pelos espanhóis que vasculharam os restos do naufrágio, mais de 300 anos antes.

Foi então chamado outro especialista, que, com a ajuda de sonares, retirou mais algumas peças e moedas do fundo do mar.

Mas sempre da proa do galeão.

Da sua popa, nem sinal.

Uma das teorias para explicar o sumiço da parte posterior e mais valiosa do Maravillas é que, naquela noite, empurrada pelos fortes ventos da tempestade, ela teria se desintegrado e espalhado seu conteúdo milionário por uma vasta área.

Portanto, não haveria um ponto específico do naufrágio, mas sim vários.

Além disso, após mais de três séculos debaixo d’água, tudo já estaria devidamente encoberto pela areia.

Oficialmente, ninguém nunca descobriu pista alguma do paradeiro da parte de trás daquele barco.

Mas, talvez, não tenha sido bem assim…

No início dos anos de 1990, outros pescadores localizaram uma moderna lancha naufragada não muito distante do ponto onde jaziam os restos da proa do Maravillas.

E dentro dela havia objetos retirados do próprio galeão espanhol, o que indicava que pessoas não autorizadas estavam saqueando os escombros.

Mas e se elas estivessem vindo da popa e não da proa da nau espanhola?

E se tivessem achado a parte mais valiosa do tesouro e não contado nada?

Como, em se tratando de tesouros submersos, quem encontra algo não fala, é perfeitamente possível que aqueles saqueadores que estavam a bordo da lancha naufragada estivessem vindo de outro local, quando tiveram o azar de também afundar.

Neste caso, pelo menos parte do conteúdo mais valioso do velho galeão já teria sido encontrado por alguém.

Mas, com certeza, não tudo.

Até porque era muito.

Documentos espanhóis da época do naufrágio registraram que, entre outras coisas, o Maravillas transportava esmeraldas colombianas de mais de 100 quilates, prata em abundância e uma quantidade de ouro estimada entre 30 e 40 toneladas, além da tal imagem da santa, sem falar no contrabando não declarado, como era hábito no passado.

E supõe-se que a maior parte disso continue no fundo do mar.

Só não se sabe onde?

O apelo do tesouro da popa desaparecida do Maravillas só não é maior dos que as dificuldades para tentar localizá-la.

Por isso, é bem provável que a parte mais valiosa do naufrágio mais rico das Bahamas continue em algum ponto submerso do seu mar, à espera de um sortudo que a encontre.

Gostou dessa história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

CLIQUE AQUI para ler outras histórias.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Comentários