Nenhum resultado encontrado

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Quando decidiu construir um barquinho (um “barquinho” de fato, de apenas 11 pés e 10 polegadas ou míseros 3,6 metros de comprimento), o francês radicado na Austrália e que já havia vivido no Brasil na infância, Serge Testa não tinha se¬quer um projeto no papel.

Só a vontade de dar a volta ao mundo com ele e, com isso, também bater o recorde da circum-navegação do planeta com o menor barco da História – que, até então, pertencia a um barco de 18 pés e 4 polegadas.

Para bater aquela marca, bastaria construir um barco uma polegada menor, mas Serge foi bem além (ou melhor, bem abaixo) disso: seu barquinho teria quase seis pés a menos, o que, no caso, representava uma brutal diferença.

O objetivo era torná-lo o mais leve possível, para ganhar velocidade, e com capacidade para abrigar apenas o que ele, de fato, precisaria naquela longa jornada. Ou seja, um lugar para dormir, ainda que sem poder me mexer muito, um espaço para estocar água e comida, um rádio, um fogareiro, um sextante, um kit de primeiros socorros e um aparelho sinalizador de emergência, para o caso de algo dar errado na viagem, embora ele confiasse bastante na resistência do seu barquinho.

Nem banheiro teria – só um balde para atender as suas necessidades, quando não fosse possível recorrer diretamente ao mar, sem intermediários.

Antes disso, Serge havia começado a construir outro barco, bem maior, de 33 pés de comprimento.

Mas logo percebeu que não só não teria dinheiro para equipá-lo, como não precisava daquele espaço todo a bordo.

Um dia, olhando para um pequeno bote numa marina, Serge concluiu que um veleiro daquele tamanho bastaria. Nele, caberia tudo o que ele precisaria. Menos, é claro, conforto.

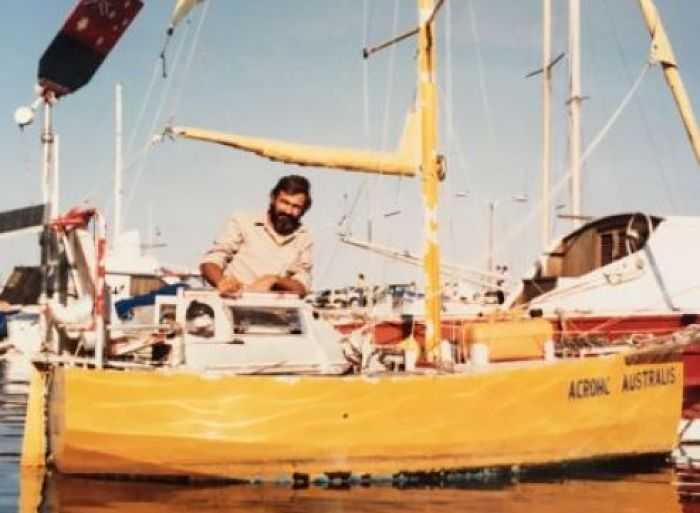

Me¬ses de¬pois, seguindo apenas a sua intuição, brotou da garagem de sua casa uma micro em¬bar¬ca¬ção de alumínio com uma apa¬rên¬cia tão incomum que foi batizada de Acrohc (al¬go co¬mo “Coi¬sa”) Aus-tra¬lis – um nome esquisito para um barco ainda mais estranho no seu minúsculo tamanho.

O veleirinho de Serge era tão acanhado que só o peso do seu corpo já fazia o casco adernar até o convés quase tocar a água.

E ele só podia navegar sentado, com as pernas dentro da cabine e o restante para fora, ou deitado dentro dela, já que todos os comandos eram internos, para permitir comandar o barco de dentro da cabine – uma maneira de aumentar a segurança, já que, em caso de mau tempo, bastava fechar a cabine e transformar o barco numa espécie de rolha.

A viagem começou em 9 de junho de 1984, em Brisbane, na Austrália, para onde Serge havia se mudado com a família. E logo no primeiro trecho, com um ciclone pela frente.

No 44º dia da travessia até a Ilha Cocos, no meio do oceano Índico, os ventos mudaram de direção, o mar engrossou, as ondulações se transformaram em um festival de muralhas d´água desencontradas e o Acroch passou a ser sacudido como se estivesse dentro de uma máquina de lavar roupas. E com Serge trancado dentro dele.

Para se proteger dos solavancos, que vinham de todos os lados, Serge escorava o corpo com o travesseiro e rezava para que ambos (ele o barco) aguentassem.

Algumas ondas vinham com uma rapidez alucinante e cuspiam os dois de uma crista para outra, enquanto Serge se perguntava quanto tempo suportaria aquele inferno.

Ambos, porém, não só sobreviveram aquele acidental teste inicial, como, a partir de então, Serge passou a ter certeza de que ele e seu barquinho estavam realmente preparados para a longa e imprevisível jornada.

Rapidamente ele se acostumou a ter a companhia apenas de si próprio, dia após dia, e sabia que nem teria escolha, porque mesmo que conhecesse alguém interessante em alguma escala da viagem, não haveria espaço para outra pessoa a bordo.

Nem bote salva-vidas o Acrohc Australis tinha, porque o tamanho do barco não permitia.

Serge também aproveitou o trecho inicial da viagem para testar a capacidade do seu organismo de absorver pequenas doses diárias de água salgada, para o caso do seu estoque de água acabar durante as travessias..

O Acrohc Australis possuía um tanque de 100 litros de água e Serge levava outros 100 litros em galões. Isso dava ao velejador uma autonomia de cerca de 100 dias no mar, desde que ele consumisse, no máximo, dois litros de água por dia.

Para cozinhar e tomar banho, só água do mar e quando ele permitisse isso, porque o veleirinho sacudia tanto que tudo a bordo tinha que ser feito com apenas uma das mãos – porque a outra era usada para se segurar, o tempo todo.

Além disso, ao chegar à Ilha Cocos, após oito semanas no mar, Serge teve quase que reaprender a caminhar e reativar os músculos das pernas, porque o tamanho do seu barco não permitia que ele desse mais do que um passo.

Mesmo assim, ele chegou sentindo falta apenas de um cigarro e uma cerveja gelada, luxos que o Acroch Australis não permitia.

Até porque sua cabine era úmida feito uma caverna, por conta da condensação da própria respiração do navegador, que, por causa do tamanho reduzido do barco, passava 90% do tempo dentro dela. Era um desconforto só.

Mas o pior ainda estava por vir. Na travessia seguinte, entre a Ilha Cocos e Madagascar, uma explosão no fogareiro gerou um princípio de incêndio na apertada cabine do barco.

Na ânsia de apagá-lo, Serge viu as chamas tomarem conta do seu cabelo e da longa barba que tantos dias de mar cultivara, obri¬gan¬do-o a se atirar na água para apagar o fogo no próprio corpo.

Em seguida, ainda mais apavorado, ele tratou de alcançar o barco, que seguiu avançando, empurrado pelos ventos. O fogo só foi dominado quando Serge, esbaforido, assustado e queimado, conseguiu voltar a bordo e passou a jogar baldes e mais baldes de água dentro da cabine – que, com isso, ficou completamente inundada.

Foram preciso vários dias de sol para tudo voltar ao normal, sem falar nas queimaduras de velejador, que só foram tratadas quando ele chegou a Madagascar.

O trecho seguinte da travessia, entre a África e o Brasil, também começou da pior maneira possível.

Para vencer com seu pequeno barco o cabo da Boa Esperança, onde o Índico encontra o Atlântico e gera ondas do tamanho de pequenos edifícios, Serge viveu dias de extremo desconforto, acentuado pelo frio congelante das correntes marítimas que vêm da Antártica e ali desembocam.

Açoitado dia e noite por monstruosos vagalhões de água muito fria, o casco de alumínio do Acrohc Australis se transformou numa espécie de caixa frigorífica, enquanto sacudia não apenas para frente, para trás e para os lados, mas também para cima e para baixo.

Diversas vezes, o veleirinho de Serge inclinou tanto que encostou o mastro no mar, ao mesmo tempo em que era martelado por montanhas de água gelada, gerando um barulho ensurdecedor dentro da cabine-sarcófago, onde ele passou dias trancado.

Serge sofreu tanto para dobrar o histórico cabo africano, sobretudo com o frio, que decidiu mudar de rota: não mais avançaria para o Sul, na direção do Cabo Horn, onde as águas do Atlântico se misturam às do Pacífico, nas cercanias da península Antártica (portanto, águas ainda mais geladas), mas subiria para o Norte, rumo ao Canal do Panamá, onde a travessia para o maior dos oceanos é bem mais tranquila e segura – embora igualmente tensa para um barquinho tão pequeno.

No caminho, ele fez escalas nas ilhas de Santa Helena e Ascenção, antes chegar a Natal, na costa brasileira, 52 dias depois de começar a cruzar o Atlântico. Desta vez, a travessia foi tranquila, salvo a intensa movimentação de navios em certos trechos.

Mas Serge jamais abriu mão de dormir as noites inteiras, para descansar, a despeito de não haver ninguém lá fora para vigiar o mar e de sequer usar luzes de navegação, porque, segundo ele, elas de nada adiantariam frente aos gigantescos navios – e ainda consumiriam toda a energia da única bateria que o Acrohc Australis tinha.

Mesmo sabendo dos riscos de ser atropelado no mar, Serge tinha confiança na resistência do seu barco e na capacidade dele de continuar flutuando mesmo após ser atingido, graças a meia dúzia de compartimentos estanques espalhados pelo pequeno casco.

Além disso, considerava que seu barco, por ser muito leve, não ofereceria nenhuma resistência a um eventual impacto, sendo apenas afastado, em vez de esmagado. Pelo menos era nisso que ele acreditava.

No Canal de Panamá, Serge esteve literalmente muito perto de comprovar isso, quando se viu lado a lado com gigantescos navios dentro das eclusas.

Perto deles, o Acrohc Australis parecia uma canoa. Tão acanhado que não havia como seguir o protocolo de levar um prático a bordo. A solução foi prendê-lo a um veleiro maior e usar o mesmo prático do outro barco.

Foi, talvez, a primeira vez que um barquinho tão pequeno cruzou o mais famoso canal do mundo. Tanto que, ao chegar à entrada do canal e comunicar, pelo rádio, os dados do seu barco, Serge teve que frisar que se tratava de uma embarcação de 12 pés e não 12 metros, como habitualmente era interpretado por quem estava do outro lado.

Da mesma forma, quando ele dizia de onde estava vindo e para onde estava indo com aquele barquinho, sempre havia uma constrangedora pausa na conversa, porque era difícil acreditar naquilo.

Desde o início, responder aos incrédulos interrogatórios das pessoas durante a viagem tornou-se uma gostosa rotina para Serge, que, com isso, foi colecionando amigos e admiradores a cada escala.

Quando, porém, estava sozinho no mar, Serge passava o tempo conversando mentalmente consigo mesmo, admirando uma paisagem que raramente mudava e, eventualmente, pescando, para aumentar a quantidade de comida a bordo.

Fisgava atuns e dourados com frequência, embora, muitas vezes, tivesse que disputá-los com tubarões maiores do que o seu barco, na hora de recolhê-los. Às vezes, vinha só a cabeça dos peixes.

Mas jamais passou fome. Chegou a ter comida estocada para ficar um ano inteiro no mar, apesar do trecho mais longo da viagem ter sido os dois meses que gastou para vencer a distância entre Galápagos e as Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa, já no Pacífico, no caminho de volta para casa.

Aquela foi também a primeira vez que Serge usou um equipamento de navegação de verdade, um Satnav, que permitia navegar com a ajuda de satélites, comprado no Panamá, porque, até então, ele usava apenas um pré-histórico sextante para determinar sua posição no mar – e raramente errava, apesar da dificuldade em mirar o horizonte a bordo de um barco bem menor do que as ondas.

Na Polinésia Francesa, Serge recebeu a visita de um de seus irmãos, mas como era impossível dormirem os dois no barco (e os parcos recursos da viagem não permitiam excessos, como quartos de hotéis), a solução foi alugar um carro e transformá-lo, também, em dormitório. Nenhum problema para quem se habituara a viver em espaços bem menores.

Já, na escala seguinte, nas Ilhas Cook, Serge foi recebido com certa preocupação.

Dois anos antes, passara por ali o americano Bill Dunlop a bordo de um barco ainda menor que o seu, o Winds Will, de apenas 2,7 metros de comprimento.

Com ele, Dunlop pretendia bater o recorde da travessia do Pacífico com o menor dos barcos, depois de já ter feito o mesmo no Atlântico.

Mas não conseguiu. Partiu de lá e nunca mais foi visto.

Já Serge seguiu em frente, sem maiores problemas.

Até que, três anos depois de ter partido de Brisbane com o firme objetivo de rodear o mundo com um barco menor que um automóvel, retornou à mesma cidade com o globo inteiro no currículo e o recorde da circum-navegação do planeta com o menor barco de todos os tempos garantido, o que perdura até hoje.

Na Austrália, Serge foi recebido como uma espécie de herói e o seu minúsculo barco levado para o museu de Queensland, bem perto de onde ele havia partido para a histórica travessia, e não muito distante onde ele vive até hoje.

E ainda navegando.

Mas, agora, só com barcos de tamanho convencional. Seu incrível recorde, no entanto, permanece.

Gostou dessa história?

Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado CLICANDO AQUI, por R$ 49,00, com ENVIO GRÁTIS

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra construiu algumas pequenas bases ao longo da sua costa, para se proteger contra eventuais invasões alemãs pelo mar.

Quase sempre estas bases não passavam de construções que lembravam plataformas de petróleo e não raro ficavam bem além dos limites das águas territoriais inglesas.

Quando a guerra terminou, elas foram desativadas, esquecidas e abandonadas.

Mas duas delas voltariam ao noticiário, 20 anos depois.

No Natal de 1965, o inglês Roy Bates, dono de um pequeno barco que fazia transportes regulares pela costa leste inglesa, teve a ideia de se apropriar de uma daquelas pequenas fortalezas e ali instalar uma emissora de rádio pirata, pensando em ganhar algum dinheiro com isso.

A escolhida foi a base Knock John, que ficava bem perto da costa, mas já fora dos limites territoriais do mar inglês, o que permitiria a Bates operar sua rádio pirata sem ser importunado, já que ela ficaria em águas internacionais.

Mas o governo inglês reagiu e, logo em seguida, aumentou o limite territorial de suas águas, abrangendo assim a área onde ficava a base Knock John.

Bates, no entanto, não se deu por vencido e mudou sua emissora de rádio para outra fortaleza, que ficava um pouco adiante dos novos limites do mar inglês.

E foi bem além disso: decidiu transformar a nova sede da sua rádio pirata, a pequena fortaleza de Roughs Tower, que consistia em duas torres de concreto com uma plataforma no teto, em um “país” independente.

Em 2 de setembro de 1967, acompanhado da mulher, Joan, e dos filhos Penelope, então com 16 anos, e Michael, de 14, Bates ‘tomou posse” daquela espécie de plataforma em pleno Mar do Norte, a cerca de sete milhas da costa inglesa e sem nenhum grão de terra firme, e declarou criado o Principado de Sealand.

Em seguida, criou um hino, uma bandeira e passou a vender títulos de nobreza para quem quisesse virar cidadão da sua micro-nação, como forma de ganhar algum dinheiro.

Para Bates, o fato de a pequena fortaleza de Roughs Tower ficar sobre águas internacionais e ter sido abandonada pela Inglaterra, a tornava sem dono e, portanto, passível de ser pleiteada por qualquer pessoa, dentro dos princípios jurídicos de terra nullius.

Obviamente, o governo inglês tentou reagir contra aquele absurdo. Mas a localização da plataforma, que havia sido construída de forma ilegal em águas internacionais, impedia uma ação mais efetiva.

Mesmo assim, manobras militares inglesas nas proximidades da autoproclamada Sealand tentaram intimidar os Bates. Mas eles não moveram os pés do “seu país” nem quando dois outros “invasores” tentaram conquistá-la à força.

Os primeiros foram membros de uma rádio pirata rival, que tentaram acabar com a concorrência invadindo a plataforma. Mas foram recebidos a bala e deram meia-volta.

Depois, em 1978, aproveitando a ausência temporária da família na ilha, um alemão, chamado Alexander Achenbach, tentou fazer o mesmo, mas foi dominado por Bates e seu filho Michael, que voltaram a tempo, e o fizeram “prisioneiro”.

O fato levou o governo alemão a enviar um diplomata à Inglaterra para resolver a questão, mas o governo inglês alegou que, embora não aceitasse aquela invasão, nada podia fazer contra Bates, porque a localização de Sealand ficava fora de sua jurisdição.

O diplomata, então, pegou um barco e foi até a plataforma negociar diretamente com Bates, que aceitou “soltar” o alemão, entendendo, contudo, que aquela visita era um “reconhecimento oficial da Alemanha” ao seu país de ficção, o que, no entanto, nenhuma nação jamais o fez.

Durante décadas, Bates tentou transformar Sealand em uma nação independente, e – bem mais importante que isso – uma fonte de renda.

Com o advento da Internet, passou a vender “passaportes”, “selos”, “moedas” e “títulos de nobreza”, além de camisetas e até “áreas” em seu país-plataforma, através do site do principado.

Até que, doente, voltou para a Inglaterra, deixando o comando de Sealand nas mãos do filho Michael, então nomeado “Príncipe-Regente”.

Em setembro de 2011, Michael esteve no Brasil, na Bienal do Mercosul, para falar sobre “geopoética”, como o tema foi classificado.

Na ocasião, aproveitou para tentar conquistar novos “cidadões” de Sealand e vender títulos de nobreza para os brasileiros.

Logo depois, em 2012, seu pai, Roy Bates, o polêmico criador do país-plataforma, faleceu na Inglaterra, aos 91 anos, sendo seguido logo depois pela mãe, a “Princesa Joan”, em 2016.

Hoje, depois de escrever um livro sobre a audaciosa saga da família, Michael Bates, que também se mudou para a Inglaterra e visita Sealand apenas esporadicamente, tenta vender a ilha-país criada por seu pai por 1 milhão de libras, acenando em contrapartida com vantagens como “vista infinita do mar” e “nada de impostos”.

Mas, há anos, não aparece nenhum interessado.

Gostou dessa história?

Leia muitas outras desse tipo no livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, por R$ 49,00, com envio grátis

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

“Livro fantástico, mais que recomendado”

Márcio Bortolusso, documentarista e explorador

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

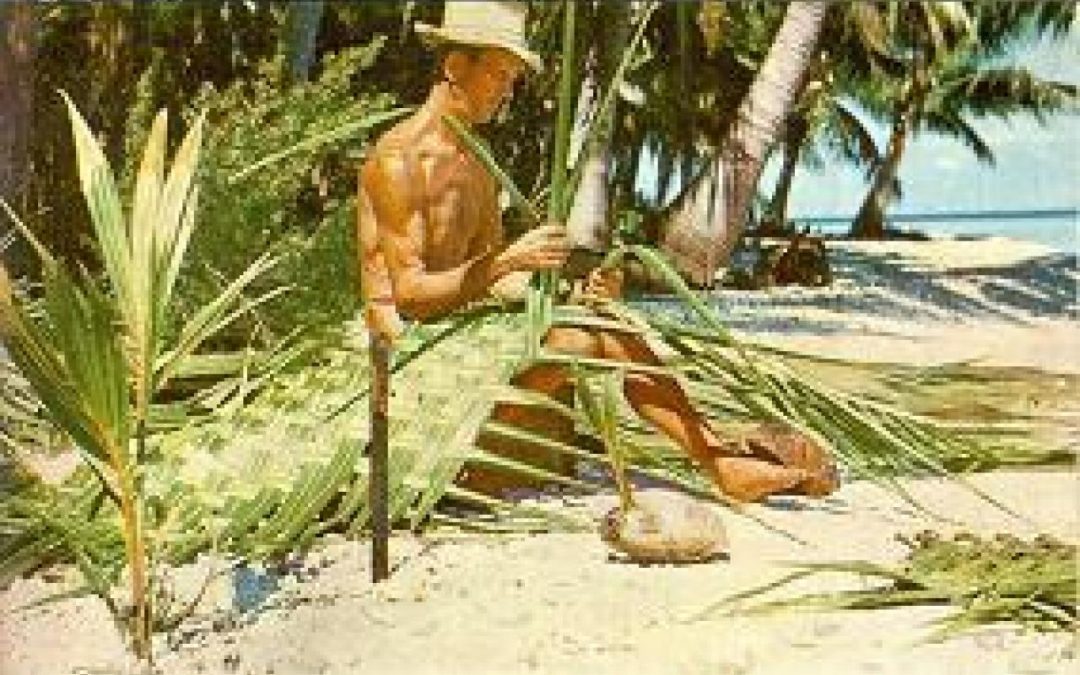

O sonho de uma vida tranquila em completa paz com a natureza numa ilha deserta levou o neozelandês Thomas Neale a se transformar, por livre vontade, numa espécie de Robinson Crusoé moderno. Um tipo de náufrago voluntário, que se tornou bastante famoso entre os navegadores do Pacífico, entre as décadas de 1960 e 1970.

Tudo porém começou em 1940, quando, numa conversa de bar, Neale conheceu um aventureiro americano Robert Frisbie, que lhe contou sobre um paraíso que conhecera tempos antes: o atol Suvarov, a noroeste das Ilhas Cook, no Pacífico Sul.

Neale ficou fascinado com a descrição do lugar: “18 ilhotas cor de esmeralda em torno de uma lagoa azul opalina”, resumiu o amigo americano, que finalizou com uma frase que soou como música nos seus ouvidos:

– É o lugar mais lindo da Terra.

A partir daquele dia, mudar-se para Suvarov e viver da maneira mais natural possível passou a ser o único objetivo na vida de Neale, então já perto dos 50 anos de idade.

Mas foi só anos depois, quando trabalhava como chefe de máquinas de um barco de carga, que ele, finalmente, conheceu Suvarov, depois de convencer o comandante do barco a desviar a rota até lá.

E o que Neale viu o convenceu de vez: aquele era o lugar

onde ele queria viver. E sozinho, já que o atol, além de distante de tudo, era desabitado.

No passado, Suvarov até abrigara alguns guardas-costeiros, mas eles logo abandonaram o atol porque o local era tão ermo e distante que nenhum barco passava por lá. Neale desembarcou e examinou atentamente o casebre onde moravam os guardas, bem como o reservatório de captação de água da chuva que havia na casa. E conclui que era tudo o que precisava.

Em seguida foi tentar obter autorização do governador da Ilhas Cook, a quem o atol pertencia, para viver lá. Não foi fácil e consumiu sete longos anos de espera.

Até que, em outubro de 1952, a autorização saiu. E ele foi para lá. Sozinho, como queria. E com o mínimo de mantimentos, porque o objetivo era viver dos próprios recursos da ilha.

Mas não chegou a passar necessidades. As águas azuis da lagoa de Suvarov eram repletas de peixes, caranguejos e lagostas, que ele capturava facilmente, muitas vezes com as próprias mãos.

Em terra-firme também criou uma horta, com algumas sementes que levara, que logo lhe renderam verduras. E capturava ovos dos ninhos das aves marinhas e de algumas galinhas que os antigos guardas haviam deixado na ilha.

Em questão de meses, Neale já estava totalmente integrado à vida solitária na ilha.

Os primeiros visitantes só apareceram dez meses depois. Era um casal de velejadores americanos, que, depois de passar alguns dias na ilha com Neale, foram embora, mas passaram a propagar aos outros navegadores a existência de um “eremita em Suvarov”, como ele passou a ser conhecido na comunidade náutica. E logo todos queriam visitá-lo.

Já os próximos visitantes, dois jovens velejadores que estavam fazendo uma preguiçosa travessia do Pacífico quando ouviram falar do tal eremita e resolveram conhecê-lo, chegaram na hora agá. Dias antes, Neale trincara uma das vértebras da coluna e, sem poder caminhar, não tinha como buscar comida.

Os velejadores comunicaram o fato as autoridades das Ilhas Cook e um barco do governo veio buscá-lo. Neale embarcou a contragosto, porque não queria deixar sua ilha. Em seguida, o governador cassou sua licença de morador do atol. E ele levou seis anos para conseguir outra.

Neste intervalo, Neale se casou e foi pai de dois filhos. Mas não era isso o que ele queria para sua vida. O que ele queria era voltar para a sua ilha. E conseguiu.

Em março de 1960, depois de nova autorização do governo, Neale voltou à Suvarov, deixando mulher e filhos. Lá chegando, encontrou um curioso bilhete, deixado por um navegador que passara pela ilha, com uma cédula de 20 dólares. Era o “pagamento” pelas verduras e galinhas que ele consumira. Neale jogou fora a nota. Dinheiro ali não valia nada.

A segunda permanência de Neale em Suvarov durou três anos e terminou quando o movimento de visitantes no atol se tornou, segundo ele, “insuportável”, por conta da sua própria fama como eremita da ilha.

Desgostoso, Neale decidiu ir embora. Embarcou num dos barcos que passava regularmente pelo atol e foi para a cidade.

Lá, decidiu escrever um livro sobre sua experiência: o bem-sucedido “Uma Ilha para Mim”, que virou sucesso no seu país natal. Mas, enquanto escrevia, passou a sentir saudades da vida que levava na ilha. E não demorou muito para retornar a Suvarov, pela terceira vez.

Desta vez, Neale ficou nada menos que dez anos sozinho no atol, apesar da idade já avançada.

Até que, no início de 1977, já com 75 anos, Neale começou a sentir fortes dores no estômago. E resolveu pedir ajuda. Um barco veio buscá-lo e o levou para um hospital, de onde nunca mais saiu.

Neale morreu em 30 de novembro daquele ano e seu corpo, contrariando toda a lógica, foi sepultado em um pequeno cemitério de Rarotonga, capital das Ilhas Cook – e não na ilha que ele sempre chamara de “sua”.

Na ilha, anos depois, foi colocada apenas uma placa dizendo que ali Tom Neale vivera o seu sonho.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Pouco mais de 30 anos atrás, em 29 de janeiro de 1988, quando retornava de mais uma viagem à base brasileira na Antártica, o então lendário navio de pesquisas da Universidade de São Paulo Professor W. Besnard viveu horas de tensão e apreensão em um dos piores mares do planeta: o Estreito de Drake, que separa a América do Sul da península antártica.

De repente, o seu único motor parou de funcionar, deixando o navio sem nenhum controle em meio a ondas que, felizmente, naquele dia, passavam pouca coisa dos dois metros de altura – algo não muito comum naquela parte do globo terrestre, onde as ondulações costumam ser verdadeiras muralhas d´água.

O diagnóstico veio rápido: o eixo do motor havia partido. Era uma situação preocupante. Se o navio tivesse que mudar rapidamente de posição para enfrentar melhor o vento e as ondulações, nada poderia ser feito.

O Professor W. Besnard, assim batizado em homenagem ao pesquisador Wladimir Besnard, que tanto lutara para que o Instituto Oceanográfico, que ele dirigia, tivesse um navio de pesquisas oceânicas de fato, estava totalmente a mercê do mar. E o que era pior: com 37 pessoas a bordo, entre tripulantes, pesquisadores e jornalistas, todos brasileiros, que retornavam de uma temporada na base científica no continente gelado.

Era uma situação realmente delicada e com risco real de naufrágio, caso o tempo virasse de repente, o que ali costuma acontecer com frequência.

A primeira providência do comandante, o capitão-de-longo-curso Wladir da Costa Freitas, depois de ter certeza de que nada poderia ser feito para contornar o problema, foi pedir ajuda, pelo rádio.

Na verdade, foi quase um pedido de socorro, dada a vulnerabilidade que o Professor W. Besnard estava, sujeito ao humores do mar e do tempo – ambos totalmente imprevisíveis na região, que é considerada a maior fábrica de ventos do planeta.

Se o vento aumentasse ou se transformasse em uma tempestade ciclônica, algo tão comum no Estreito de Drake que é praticamente certo que quem o atravessa enfrentará pelo menos uma delas, na ida ou na volta, poderia ser o fim do famoso navio e dos seus desafortunados ocupantes. Era preciso agir rápido.

Por sorte, a mensagem foi logo respondida por outro navio brasileiro: o Barão de Teffé, da Marinha do Brasil, também usado em pesquisas oceanográficas e que seguia para a península antártica justamente para substituir o Professor W. Besnard na base brasileira.

Mas havia um problema: o Barão de Teffé só conseguiria chegar ao local onde o Professor W. Besnard estava, bem no meio do Estreito, a centenas de quilômetros da terra-firme mais próxima (com mais de 800 quilômetros de extensão, o Estreito de Drake só pode ser considerado “estreito” no nome), na manhã seguinte.

Ou seja, os ocupantes do navio teriam que passar uma noite inteira sacudindo no oceano, feito uma rolha, e torcendo para que nada de pior acontecesse. Foi uma noite tensa. Quase ninguém conseguiu pregar o olho. Que dirá a tripulação, que passou a noite inteira pronta para uma eventual evacuação do navio, caso houvesse risco de naufrágio.

Dentro do navio inerte, o perturbador silêncio do motor inoperante contribuía para aumentar ainda mais a intensidade das pancadas que o casco dava na superfície do mar, todas as vezes que as ondulações maiores passavam por baixo dele.

Quando isso acontecia, a proa do Professor W. Besnard era erguida pela massa d´água até quase apontar para o céu, para, em seguida, desabar no vácuo deixado pela onda que passara, gerando um assustador estrondo a bordo. Não seria nada preocupante se o navio não estivesse impossibilitado de reagir. Mas o navio brasileiro estava tão indefeso quanto um barquinho de brinquedo.

Na cabine de comando, a única coisa que o comandante Freitas podia fazer era tentar manter o leme do navio na direção das ondulações, embora, às vezes, como é comum nos mares antárticos, elas viessem por todos os lados.

Mesmo assim, pesquisadores e jornalistas a bordo foram poupados de maiores detalhes, para não ficarem ainda mais assustados. Aquela noite demorou a acabar, embora, no verão antártico, as noites sejam curtíssimas. E ainda mais até o Barão de Tefé chegar, trazendo algum alívio.

Quando, às quatro da manhã, o Barão de Tefé, finalmente, se aproximou do navio à deriva, mal dava para vê-lo no horizonte. Uma densa neblina, quase chuva, impedia a visibilidade e conferia tons ainda mais dramáticos àquele episódio.

Os passageiros comemoraram – sobretudo os leigos em questões náuticas. Mas o comandante Freitas e os demais tripulantes, nem tanto. Eles sabiam que o momento mais crítico daquela operação, o desembarque dos passageiros e o reboque do navio, ainda não havia acontecido.

E que aquela neblina, bem como o estado do mar, que piorara um pouco desde a tarde anterior, dificultaria um pouco mais as coisas.

A primeira operação, de unir os dois navios com um grosso cabo de reboque até que não foi tão difícil, embora tenha consumido cerca de 40 minutos em tentativas de acertar o convés do Professor W. Besnard com disparos de um fuzil lança-retinida, no qual viajava um cabo mais fino, que, depois, seria usado para puxar o cabo definitivo.

Só o terceiro disparo acertou o alvo, para alívio ainda maior dos ocupantes do navio à deriva.

Mas o desembarque dos passageiros e, especialmente, reembarque deles no Barão do Tefé, foi uma quase epopéia, porque as ondulações impediam nivelar bote e navio. Quando um subia, o outro descia.

Com isso, o risco de alguém errar o passo, não conseguir agarrar a escadinha, cair no mar e ser prensado entre os dois cascos existia de fato. Quem tinha menos agilidade sofreu um bocado.

Até que, por fim, todos embarcaram. E, uma vez na segurança do Barão de Tefé, ganharam as cabines dos tripulantes para descansar um pouco, após uma noite insone e uma aventura e tanto sobre um mar que ali passava dos 4 000 metros de profundidade.

Já os tripulantes do Professor W. Besnard ainda tinham o pior momento pela frente: o reboque do navio. Era preciso manter, permanentemente, a “curva catenária” no cabo, uma espécie de folga que evitaria que ele se rompesse. Se isso acontecesse, não só todo o trabalho do lança-retinida teria sido perdido, como, talvez o próprio cabo, caso ele partisse ao meio. Além disso, havia o pior dos riscos: uma colisão entre os dois navios, já que o Professor W. Besnard não teria como desviar.

O reboque foi tenso o dia inteiro, até que, no dia seguinte, o rebocador chileno Yelcho assumiu o lugar do Barão de Tefé e terminou de rebocar o Professor W. Besnard até o porto de Punta Arenas, no Chile, de onde todos os seus ocupantes embarcaram, de avião, para o Brasil.

Só tempos depois, após a troca do eixo do motor, o Professor W. Besnard retornou ao Brasil, seguindo direto para uma reforma completa. Um navio que navegava em águas tão perigosas não podia correr o risco de ficar novamente à deriva. Ou sofrer coisa pior.

O Professor W. Besnard voltou a navegar em 1991, mas 16 anos depois, um princípio de incêndio quando estava ancorado na baía de Guanabara selou para sempre o destino do navio que era uma espécie de símbolo da presença brasileira na Antártica.

Já tecnicamente ultrapassado, com outro barco encomendado e um custo de reparo demasiadamente alto, foi, então, decretada a aposentadoria do lendário navio de pesquisas.

Desde então, ele passou a ocupar uma esquecida vaga no porto de Santos, onde enferruja há mais de quatro anos, à espera de uma decisão sobre o que será feito do navio, que, pelo menos uma vez, já escapou de afundar..

Gosta de temas náuticos?

Leia muitas outras histórias verídicas desse tipo em HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado CLICANDO AQUI, pelo preço de R$ 49,00, com ENVIO GRÁTIS.

Colaborou: Márcia Turcato

Foto: Roberto Smera/Marinha do Brasil

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Comentários