Nenhum resultado encontrado

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

No final da década de 1950, o mundo já sabia que o ponto mais profundo dos oceanos (e do próprio planeta) era uma fenda submarina a quase 11 000 metros da superfície, a cerca de 200 quilômetros da ilha de Guam, no Pacífico.

Mas não tinha a menor ideia de como ela era e o que havia nela.

Foi quando a Marinha Americana resolveu responder a estas duas perguntas e assim aumentar ainda mais o seu prestígio.

Pouco antes disso, em 1953, o físico e oceanógrafo suiço Auguste Piccard (que, na década de 1930, havia se tornado o primeiro homem a atingir a estrastofera do planeta a bordo de balão que ele mesmo construíra), havia criado um pequeno submarino, na verdade um batiscafo, capaz de atingir incríveis profundidades.

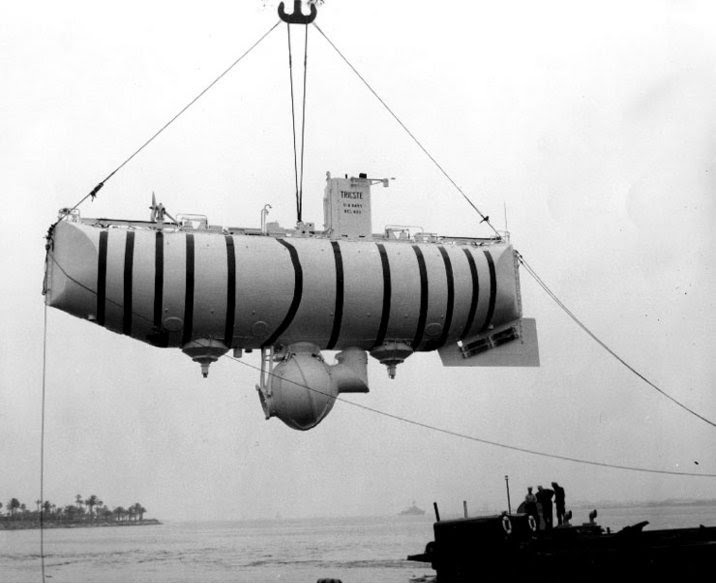

Batizado de Trieste (nome da cidade italiana onde foi desenvolvido, mas que na época era um território livre administrado pela Iugoslávia), o engenho tinha 15 metros de comprimento, capacidade para duas pessoas e casco com espessura que variava entre 14 e 18 centímetros, capaz de suportar a pressão submarina equivalente a mais de 15 000 metros de profundidade.

Pelo menos era o que diziam os testes feitos em laboratório. Faltava, no entanto, comprovar se era isso era mesmo verdade.

Foi quando surgiu a vontade da Marinha Americana de realizar aquela experiência inédita.

No final de 1959, após o Trieste ter feito uma série de bem-sucedidos testes de submersões profundas no mar Mediterrâneo, a Marinha Americana resolveu comprá-lo de Piccard e dar início ao “Projeto Nekton”, cujo objetivo era chegar ao ponto mais profundo dos oceanos com um veículo tripulado.

Para pilotar o super-submarino, foi escolhido o próprio filho de Piccard, o engenheiro suíço Jacques, que já havia participado de todos os testes iniciais do Trieste. E para acompanhá-lo na missão inédita, foi designado o oficial Don Walsh, da própria Marinha Americana.

Nos primeiros dias de janeiro de 1960, o Projeto Nekton foi colocado em prática, inicialmente com uma série de mergulhos cada vez mais profundos do Trieste na própria região da Fossa das Marianas, onde seria tentado o feito.

Todos foram bem-sucedidos e o Trieste se mostrou seguro para levar aqueles dois homens às entranhas do ponto mais profundo de todos os mares do mundo.

Assim sendo, nas primeiras horas da manhã de 23 de janeiro, começou o mergulho histórico – que ganhou o nome de Challenger Deep, ou “Desafio Profundo”.

A lenta descida durou horas, com Piccard e Walsh espremidos dentro de um cubículo arredondado sob a “barriga” do batiscado, que, por sua vez, era totalmente ocupada por quase 100 000 litros de combustível.

O Trieste era como uma espécie de balão submarino, com o reservatório de combustível fazendo o papel de peso para a descida e, uma vez vazio, de boia para a subida. Já a “cabine” lembrava uma “gôndola” estilizada, hermeticamente fechada.

Durante todo o tempo em que ficaram debaixo d´água, Piccard e Walsh monitoraram intensamente o comportamento do batiscafo e se comunicavam com frequência com a superfície, através de uma espécie de telefone.

Até que, horas depois, tocaram o fundo da Fossa das Marianas, erguendo uma nuvem quase branca de suspensões na água de um pedaço do planeta que jamais havia sido visitado.

Ficaram ali por cerca de 20 minutos.

Mas, pouco antes disso, aconteceu a maior surpresa do experimento.

Pela minúscula janelinha iluminada do batiscafo, que era pouca coisa maior do que uma moeda, a fim de suportar a pressão de oito toneladas por polegada quadrada, Piccard e Walsh viram um peixe – um estranho ser quase transparente que habitava as profundezas.

Era a prova de que havia vida mesmo na parte mais inóspita dos oceanos.

O fato foi comunicado à base, que comemorou duplamente.

Em seguida, o Trieste começou o lento caminho de volta à superfície, onde só chegou no final do dia.

No regresso ao navio, Piccard e Walsh fincaram simbolicamente a bandeira americana no deque do barco, já que, por razões óbvias, não puderam fazer isso debaixo d´água.

A última fronteira do planeta havia sido, finalmente, conquistada.

Mais tarde, outros dois aparatos submarinos também chegaram ao ponto mais profundo da Fossa das Marianas, um deles com o diretor de cinema James Cameron, que, anos antes, havia descoberto os restos do Titanic no fundo do Atlântico Norte.

Já o Trieste continuou em atividade, feito uma espécie de precursor dos atuais submarinos não tripulados de grandes profundidades.

E, antes de ser aposentado, ainda ajudou a encontrar, no fundo do mar, o submarino americano USS Thresher, desaparecido em 1963.

Foi sua última missão.

Em seguida, o histórico batiscafo foi enviado para o Museu da Marinha Americana em Washington, onde se encontra em exposição até hoje.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, volumes 1 e 2, que podem ser comprados com desconto de 25% nos dois volumes e envio grátis, clicando aqui

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

A americana Ida Lewis tinha apenas 16 anos de idade quando, em 1857, assumiu o controle do farol de uma pequena ilha na entrada do porto de Newport, no estado de Rhode Island, tornando-se a mais jovem faroleira da História.

Mas não foi isso o que a tornou famosa e sim os salvamentos que ela promoveu, ao longo dos 57 anos em que viveu praticamente sozinha na pequena ilha de Lime Rock, onde ficava o farol sob sua responsabilidade.

O primeiro ato heroico de Ida Lewis aconteceu quando ela ainda tinha 12 anos de idade e havia acabado de se mudar para a ilha do farol com sua mãe e seu pai, então o faroleiro oficial.

Um barco com quatro homens a bordo virou na entrada da baía e Ida, já então uma exímia nadadora e remadora, os resgatou no mar, com a ajuda de seu pai.

O resgate foi feito com o único barco que a família possuía, um pesado bote a remo, que Ida manejava com incrível destreza, nas frequentes travessias até o porto, em busca de suprimentos para a família e para o farol. Nem de longe ele parecia uma criança.

Sua responsabilidade aumentou ainda mais quando, apenas meses após assumir o farol, seu pai sofreu um derrame cerebral e se tornou incapacitado para o trabalho.

Sua mãe, então, assumiu as funções de faroleira, mas não por muito tempo. Vítima de câncer, ela também logo adoeceu e todas as funções do farol passaram a ser desempenhadas por Ida, então apenas uma menina.

Cabia a ela não apenas cuidar da mãe doente e do pai incapaz de se movimentar como, também, fazer as funções de faroleira, repondo duas vezes por noite o óleo que gerava a chama que iluminava o farol, além de escalá-los diversas vezes por dia, em busca de náufragos que precisassem de ajuda na entrada da baía.

Numa dessas ocasiões, protagonizou o feito que a tornaria uma verdadeira heroína e a primeira mulher a receber uma medalha por bravura.

Em 29 de março de 1869, durante uma violenta tempestade de neve, um barco com dois soldados que se dirigiam a um forte nas proximidades capotou, lançando as duas vítimas na água.

Ida, então com 27 anos e já órfã de pai e mãe, viu a cena do alto do farol e imediatamente correu para o bote a remo.

Apesar do frio congelante – e de não ter sequer passado em casa para pegar mais casacos -, ela remou até os náufragos e os recolheu da água, já em estado de quase inconsciência causado pela hipotermia. Ambos sobreviveram, graças a coragem e iniciativa da jovem.

Pelo feito, Ida tornou-se a primeira mulher a receber a Medalha de Honra do Congresso Americano, bem como o título de “A Mais Brava Mulher da América”, honraria que manteve até o fim da vida.

Estima-se que ela tenha salvo 18 vidas enquanto trabalhou como faroleira solitária na ilha Lime Rock, o que fez durante sua ida inteira.

Quando Ida morreu, também de derrame, em 25 de outubro de 1911, aos 69 anos (apenas seis após fazer seu último resgate a remo, aos 63 anos), todos os navios do porto de Newport apitaram, em sua homenagem.

Em seguida, o farol de Lime Rock foi rebatizado com o seu nome, bem como o clube náutico da cidade, que passou a se chamar Ida Lewis Yacht Club – nome que mantém até hoje.

No ano passado, veio a mais recente homenagem: Ida Lewis tornou-se a primeira mulher a batizar uma alameda no lendário cemitério de Arlington, onde repousam os grandes heróis americanos – embora o seu corpo tenha sido enterrado em Newport, onde virou visita quase obrigatória.

A mais jovem faroleira que se tem notícia foi, acima de tudo, uma grande heroína.

Gostou desta história?

Ela é uma das 200 histórias náuticas verídicas que fazem parte do livro HISTÓRIAS DO MAR, que pode ser comprado por R$ 49,00 (o preço só vale até hoje), clicando aqui

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

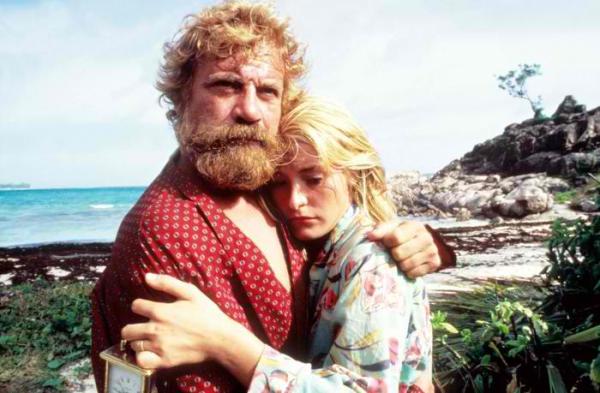

Em 1983, o aventureiro inglês Gerard Kingsland publicou um anúncio de jornal no qual buscava a companhia de uma mulher para passar, com ele, “um ano inteiro em uma ilha deserta, feito Robinson Crusoé”.

Por mais absurda que a proposta parecesse, a inglesa Lucy Irvine respondeu ao anúncio. E aceitou a proposta. Para ela, era uma oportunidade de virar notícia, viver uma experiência única e – quem sabe? – até encontrar o homem da sua vida. Gerard aceitou a candidata. A única, por sinal.

A ilha escolhida por ele para aquela insólita experiência foi um ilhote no estreito de Torres, entre a Austrália e Papua Nova Guiné, chamado Tuin. E para lá os dois seguiram, com, praticamente, dinheiro só para a passagem de ida.

Com o que sobrou dos parcos recursos que os dois tinham, compraram alguns mantimentos para levar para a ilha. Basicamente, uma caixa de chá, dois sacos de frutas secas, uma caixa de macarrão, seis pacotes de arroz, um litro de óleo, um quilo de sal e muitas sementes – ou seja, praticamente nada para quem pretendia passar um ano inteiro numa ilha deserta.

Mas eles contavam que lá conseguiriam pescar, plantar e, eventualmente, até caçar, caso houvesse o que capturar.

Na Austrália, o casal embarcou em um barco que os deixou naquela ilha deserta – nem barco para retornar ao continente eles teriam, caso mudassem de idéia. Embora o objetivo fosse apenas “sobreviver, feito náufragos modernos”, como o próprio Gerard (que Lucy passou a chamar de “G”), definiu no seu destrambelhado projeto, a empreitada logo se revelou um completo desastre.

A começar pela falta de planejamento e de bom senso.

O mar que banhava a ilha de Tuin era cheio de tubarões e crocodilos de água salgada, que dizimavam os seres marinhos, deixando bem pouco para eles.

Além disso, nenhum dos dois tinha experiência em questões de sobrevivência, tampouco habilidades naturais para achar comida. Para piorar ainda mais as coisas, na época, uma seca fenomenal impediu que as sementes que eles levaram germinassem.

Logo, Lucy e Gerard passaram a viver apenas de peixes e cocos, quando conseguiam capturar um ou outro, já que nem subir nos coqueiros da ilha eles sabiam.

Como também não tiveram a sensatez de pedir que alguém fosse até a ilha de tempos em tempos, para saber se estava tudo bem, Lucy e Gerard rapidamente passaram a viver os horrores da desnutrição e do isolamento.

A salvação veio quando nativos das ilhas próximas passaram a visitá-los, atraídos pela curiosidade de ver o que aqueles dois malucos estavam fazendo, sozinhos, naquela ilhota deserta.

As visitas se tornaram cada vez mais frequentes. Numa delas, um dos nativos descobriu que Gerard sabia consertar motores e vários pescadores com problemas mecânicos em seus barcos passaram a chegar à ilha, em busca de ajuda.

Com isso, Tuin virou uma espécie de oficina mecânica ao ar livre. Só que, nessas alturas, Lucy e Gerard já viviam feito cão e gato.

Não demorou muito para um dos pescadores oferecer uma casa para Gerard trabalhar na ilha onde ele vivia, o que ele aceitou na hora.

Mas com uma condição: só iria para lá quando o projeto de passar um ano naquela ilha deserta na companhia de Lucy terminasse, o que, apesar dos pesares, os dois cumpriram até o fim.

Quando, porém, o prazo terminou, os dois partiram rapidamente. E em rumos opostos. Gerard virou mecânico na ilha de Badu e, mais tarde, morreu de infarto, em Londres, para onde retornou após um tempo. Já Lucy também retornou à Inglaterra, onde transformou a sua experiência em um livro e um filme chamado Castaway (“Náufraga”, em português).

“Meu erro foi ter me apaixonado pela proposta de uma ilha deserta, mas não por G”, escreveu ela na obra, que, por fim, a levou a alcançar relativo sucesso.

Graças ao livro e ao filme, Lucy atingiu o seu objetivo de se tornar conhecida, mesmo que ao preço de uma grande tolice.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Em maio de 2014, um grupo de mergulhadores nadava entre os recifes de Arraial do Cabo, no litoral do Rio de Janeiro, quando deram de cara com um lindo – mas aterrorizante – peixe: um pequeno exemplar de peixe-leão.

O que, para qualquer leigo em biologia marinha seria uma sorte e tanto (a de ver, solto na natureza, um peixe admiravelmente bonito, que aqui só é visto em alguns aquários), para aqueles esclarecidos mergulhadores soou como a sirene de um alerta: o invasor havia chegado.

Não se tratava de nenhum cardume. Era apenas um – só um – peixinho, de não mais que 20 centímetros de comprimento, que foi imediatamente capturado e morto. Mas o que ele representava era inversamente proporcional a sua aparente insignificância.

Era a quase confirmação daquilo que os biólogos tanto temiam: a possibilidade da chegada do temido peixe-leão à costa brasileira.

O que há de errado nisso? Tudo. Primeiro, porque o peixe-leão não pertence ao mar brasileiro e sim a oceanos do outro lado do planeta. Ele é nativo da Ásia, sobretudo das águas da Indonésia e Filipinas. E toda vez que uma espécie é inserida em um habitat diferente, afeta a biodiversidade.

Mas isso nem seria um terrível problema, não fosse algumas características ferozes deste lindo e aparentemente fofinho peixe.

Uma delas é que ele é extremamente voraz e devora praticamente tudo o que caiba na sua boca – de crustáceos a peixes bem maiores.

Ao caçar, o que faz o tempo todo, o peixe-leão encurrala a presa erguendo seus enormes espinhos dorsais (os mesmos que o tornam tão gracioso aos olhos dos incautos, porque mais parecem bandeirolas presas ao corpo) e, com a vantagem do aumento extra de tamanho, a hipnotiza para, em seguida, a engolir por inteiro, com um movimento fulminante. Ou em bocadas, caso a vítima seja maior do que ele, o que acontece com frequência, já que o seu estômago pode se expandir até 30 vezes.

Mas o verdadeiro problema não é este. É que, fora dos mares asiáticos, o peixe-leão praticamente não tem predadores. No Brasil, os únicos seres marinhos capazes de transformá-los em alimento são os meros, que, no entanto, estão cada vez mais escassos.

Além disso, uma única fêmea de peixe-leão é capaz de gerar dois milhões de ovos por ano, o que explica porque este peixe se tornou uma praga em certos mares do mundo que não têm nada a ver com o seu habitat. Como o Caribe.

Ali, para deleite dos mergulhadores mal informados (e verdadeiro pânico dos ambientalistas), o peixe-leão já virou uma epidemia e se espalhou por todas as ilhas.

Estima-se que eles tenham chegado às águas azuis do Caribe (e, depois, se alastrado por toda a costa leste americana), apenas duas ou três décadas atrás, dentro ds tanques de lastro dos navios ou como meros descartes de quem não queria mais tê-los no aquário de casa – para o peixe-leão expandir desenfreadamente sua população não é preciso mais do que um ato ingênuo desse tipo.

No Caribe, os peixes-leões se espalharam de maneira fulminante. Começaram dominando as águas de Cuba, Jamaica e do Golfo do México, onde, rapidamente, os pescadores notaram a diminuição na quantidade de pescado – os peixes tinham virado comida para o invasor, que, por ser desconhecido pelas espécies locais, não era percebido como um predador.

Depois, avançaram pelo litoral da Costa Rica, Panamá e Colômbia. Mais recentemente, invadiram toda a costa da Venezuela. E, de lá, teme-se que, agora, estejam descendo para a costa brasileira.

O peixe-leão já é considerado a maior ameaça à vida nos recifes do Atlântico. Para alguns especialistas, não há mais como erradicá-lo. A menos que façamos com ele o mesmo que ele faz com outros peixes. Ou seja, comê-los.

A alternativa vem sendo amplamente divulgada em campanhas nos países caribenhos afetados pela praga deste peixe de aparência cinematográfica. Nas Bahamas, a sua captura já é largamente incentivada. Na Jamaica, uma agressiva campanha tenta convencer os jamaicanos a experimentarem a novidade na panela. E, em Porto Rico, renomados chefs já estão oferecendo pratos feitos à base deste peixe indesejado.

Outra característica perversa das invasões dos peixes-leões é que eles começam a ocupar as regiões pelas partes mais fundas. Quando começam a surgir nas águas mais rasas, onde são mais facilmente identificados, é porque toda a área já está infestada.

Por essas e outras, é fácil saber por que o peixe-leão é, atualmente, o ser marinho mais temido e odiado pelos ambientalistas, que sonham em exterminá-lo de todos mares, exceto aqueles de onde eles vieram. E motivos para isso não faltam.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

No final do século 18, bem antes que o perigoso canal Hatteras, no litoral do atual estado americano da Carolina do Norte, ganhasse faróis e sinalização náutica para ajudar os barcos a desviar de seus perigosos baixios, a caminho do porto, um curioso golfinho albino, totalmente branco, fez história.

Durante cerca de 20 anos, sem que nenhum tipo de treinamento tivesse sido dado ao animal, o famoso golfinho albino do Cabo Hatteras atuou como uma espécie de “guia de barcos” no canal, seguindo, pulando, à frente das embarcações, até o porto – onde, ao chegar, dava seguidos saltos fora d´água, como que comemorando a chegada do barco em segurança.

Durante todo esse tempo, não aconteceu nenhum tipo de acidente nos traiçoeiros bancos de areia da região, famosa pelos baixios que mudam a todo instante de lugar, empurrados pela forte correnteza no canal – e que o esperto golfinho desviava de maneira exemplar, como se conseguisse avaliar o tamanho do barco e o calado que ele necessitava para não encalhar.

Logo, o famoso golfinho de comportamento pra lá de curioso ganhou o apelido “Hatteras Jack”, algo como “O Quebra-Galho de Hatteras”, entre os comandantes de barcos que frequentavam a região.

Eles passaram a contar – e confiar – tanto no animal que, ao chegarem na entrada do canal ficavam apitando, até que o golfinho “branco feito neve”, o que o ajudava a se distinguir dos demais golfinhos da região, surgisse pulando no horizonte.

E “Hatteras Jack” sempre aparecia para ajudar.

Até que, no início do século 19, por volta de 1810, um sistema de boias foi implantado no canal, para ajudar a sinalizar o caminho que os barcos deveriam seguir.

Com isso, muitos barcos, deixaram de seguir o prestativo golfinho, que pareceu ter percebido isso.

Coincidência ou não, a partir de então, o legendário golfinho albino do Cabo Hatteras nunca mais foi visto na região.

Mas, até hoje, sua história é contada e explorada, na forma de camisetas e suvenires, em todo aquele trecho do litoral americano – onde o nome “Hatteras Jack” batiza praticamente tudo, de lojas a hambúrgueres.

Muito antes do fictício Fliper, um certo golfinho albino fez história nos Estados Unidos.

E, ao contrário do famoso golfinho da TV, os seus feitos foram 100% verdadeiros.

Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, VOLUMES 1 e 2, que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

CLIQUE AQUI para ler outras histórias

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Comentários