Nenhum resultado encontrado

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

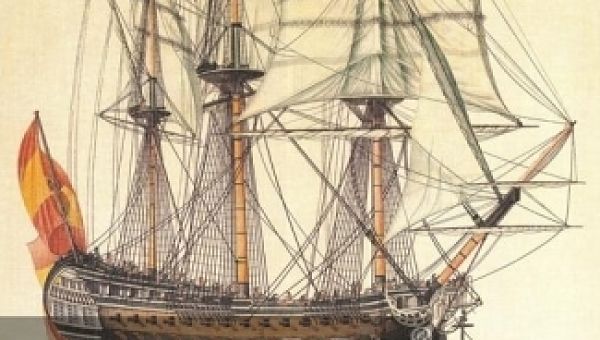

Em 11 de maio de 1819, uma flotilha composta por quatro naus espanholas partiu do porto de Cádiz com destino a Callao, no Peru, onde tentaria combater o movimento de independência da ex-colônia.

Uma daquelas naus era a San Telmo, onde, além do líder da flotilha, Rosendo Porlier y Asteguieta, viajavam 644 homens.

Mas a San Telmo jamais chegou a lugar algum. Ou, se chegou, nunca soube exatamente onde, o que, no entanto, poderia mudar completamente a história do descobrimento de um continente inteiro: a Antártica.

Como era hábito na precariedade da época, as quatro naus foram separadas pelas tormentas e, ao atingirem o sul do continente sul-americano, a flotilha perdeu contato com a San Telmo, que nunca mais foi vista.

O mais provável é que, empurrada pelos fortes ventos da região, a nau espanhola tenha descido indefinidamente as congelantes águas que, mais tarde, passariam a ser chamadas de Mar de Weddell, entre o Cabo Horn e a Península Antártica, até, talvez, até a tocado – o que transformaria os espanhóis nos descobridores do continente gelado.

Não há provas cabais disso, nem os livros de história costumam associar aquela expedição espanhola com a descoberta da Antártica de maneira conclusiva.

Mas é certo que a San Telmo, que navegava em estado bem precário, depois de tantas tempestades e da longa duração da viagem, naufragou, matando todos os seus ocupantes. Só não se sabe exatamente onde.

E é aí que reside um mistério que dura até hoje.

Uma das teorias mais exploradas é que o naufrágio da nau espanhola teria acontecido nas proximidades da Ilha Livingston, uma das muitas que existem na ponta da Península Antártica, já que ali foi encontrado, poucos meses depois, o único vestígio que se supõe ter pertencido a San Telmo: o suporte de uma âncora de uma nau de grande porte.

O achado foi feito por um dos oficiais da expedição do explorador inglês William Smith no final daquele mesmo ano de 1819, quando o grupo se tornou descobridor da Ilha Rei George, quase vizinha a Livingston.

Mas, talvez, os homens de Smith não tenham sido os primeiros a pisar no gelo antártico e sim os tripulantes espanhóis da San Telmo – que, no entanto, não sobreviveram para contar o feito.

Na década de 1990, uma expedição de técnicos do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha esteva na região, buscando pistas sobre a localização dos restos da nau afundada quase dois séculos antes, o que poderia comprovar de vez a histórica descoberta espanhola. Mas, como era de se esperar, não encontrou nada.

Com isso, o mistério sobre a San Telmo permanece. Teriam os seus náufragos sido os verdadeiros descobridores do último continente do planeta?

Possivelmente, jamais se terá essa resposta

Gostou dessa história?

Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, por R$ 55,00, com envio grátis

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Tempos atrás, a construção do futuro barco do casal Elfriede e Jadyr Galera, no quintal da própria casa, nos arredores de São Paulo, não ia nada bem. Depois de ter sido interrompida por oito anos por conta do nascimento do segundo filho e da absoluta falta de dinheiro para prosseguir com a obra no mesmo ritmo, ainda veio a pior notícia: Elfriede estava com câncer, em estágio avançado.

Todos ficaram chocados. Menos ela, que continuou ajudando o marido a construir o barco, um veleiro de 29 pés, e sonhando com o dia em que ele iria, finalmente, para a água. E ele foi, incríveis 25 anos depois de o casal ter começado a construí-lo e cinco após o início da doença dela. Que, infelizmente, de lá para cá, só fez progredir.

Mesmo assim, embora cada vez mais debilitada, já com metástase generalizada e medicamentos que não fazem mais efeito, Elfriede segue velejando. “É o meu melhor remédio”, diz. “Talvez, o único”.

A paixão de Elfriede, hoje com 63 anos, pelos barcos começou cedo, quando ela conheceu o futuro marido, que também tinha o mesmo gosto. Os dois só não tinham dinheiro para comprar um. A solução? Construir um – mesmo os dois não entendendo bulhufas sobre construção naval.

Naquele mesmo ano, exatos 30 anos atrás, os dois foram passear na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e ali viram um veleiro que cabia bem nas humildes ambições do casal: um Samoa 29, criação do projetista carioca Roberto Barros, o Cabinho, para ser feito em casa. Entusiasmados, compraram o projeto, que custava bem pouco e que chegou pelo correio, na forma de um monte de plantas e desenhos. Pronto. Agora, só faltava construir o barco.

Ao saber da novidade, o pai de Elfriede, um típico alemão durão, logo interrompeu a conversa empolgada do jovem casal.

— Ein augenblick (“Um momento”, em alemão). Eu pensei que vocês fossem construir uma família, não um barco!

Longe de ser sua intenção, naquele instante, o pai de Elfriede acabou, involuntariamente, batizando o futuro veleiro dos dois. O barco se chamaria “Augenblick”, numa homenagem sapeca ao pai dela.

O próximo passo era pôr a mão na massa, pois, como não tinham dinheiro para pagar um estaleiro, decidiram que fariam tudo eles mesmos. Mas onde construiriam um barco, se moravam num apartamento?

A solução foi o quintal da casa da mãe de Jadyr, num subúrbio pobre de São Paulo. A primeira ripa de madeira do futuro casco foi cortada em julho de 1989 e, dois meses depois, Elfriede descobriu que estava grávida. Foi o primeiro “contratempo” na construção do veleiro.

Nicole, a primeira filha do casal, nasceu em abril de 1990, quando o Augenblick não passava de uma incompreensível pilha de ripas. Por conta do bebê, do trabalho e da crônica falta de dinheiro, os dois só conseguiam trabalhar no barco nos finais de semana. E tudo o que sobrava do magro orçamento doméstico era transformado em “coisas para o barco”. No seu 30o aniversário, Jadyr ganhou de presente da mulher dez quilos de pregos para prender as ripas do casco. E ficou emocionado.

Bem lentamente, o barco da família Galera foi tomando forma. Três anos depois, o casco ficou pronto. Mas ainda faltava todo o resto.

Veio, então, o segundo “imprevisto” na construção do veleiro: Elfriede ficou novamente grávida e nasceu o segundo filho do casal, Patrick, hoje com 23 anos. A primeira, Nicole, que quando nasceu o barco já estava sendo construído, está perto dos 30.

Com a família mais numerosa, tempo e dinheiro ficaram ainda mais escassos para o barco – que foi coberto com uma lona e hibernou, por oito anos, no fundo do quintal da casa da mãe de Jadyr. Mas, nos finais de semana, os dois sempre iam lá, erguiam a lona e davam, pelo menos, uma olhadinha no veleiro.

Até que, um dia, a necessidade fez a família trocar o apartamento onde morava por um terreno na Grande São Paulo, onde eles construíram a casa onde moram até hoje. E nela, havia espaço no quintal para o barco, que virou uma espécie de atração do bairro, já que o mar mais próximo ficava a quase 100 quilômetros de distância.

Com a proximidade, eles passaram a trabalhar no barco sempre que dava e o dinheiro permitia. Elfriede, sempre a mais empolgada, ajudava o marido no que quer que fosse: de cortar madeira a aplicar resina. Sua habilidade como artista plástica ajudava.

Até que, anos depois, em 2010, quando o Augenblick amargava outro período de recesso por falta generalizada de dinheiro, veio a notícia do câncer, já espalhado pelo corpo. Os médicos deram apenas dois anos de vida para Elfriede.

Foi quando Jadyr intuiu que a construção do barco era a maneira mais eficaz de estimular a mulher a enfrentar aquela situação amargurante. E resolveu acelerar a obra, para que ela, ao menos, pudesse ver o Augenblick pronto. Trocou o carro por outro mais barato, pegou dinheiro emprestado e os amigos ajudaram, comprando materiais e equipamentos para o veleiro.

Entre uma sessão e outra de quimioterapia, Elfriede passou a dedicar praticamente todo o seu tempo à tarefa de terminar o Augenblick, graças à injeção financeira alavancada pelo marido. Fazia isso com tamanho prazer que não se sentia doente. Ao contrário, irradiava alegria e vibrava a cada novo parafuso colocado no barco – que passou a ser a razão da sua vida, depois dos filhos e do marido.

Mesmo doente, Elfriede também participou ativamente de uma das tarefas mais árduas do projeto: o enchimento da quilha do veleiro com chumbo – o que, por uma questão de economia, eles fizeram da maneira mais caseira possível.

Jadyr comprou uma tonelada de sucata de pequenos chumbinhos, desses usados para balancear rodas de automóveis, e pacientemente os derreteu, até ficarem líquidos. Em seguida, despejou tudo dentro de uma fôrma de fibra de vidro, que deu forma à quilha.

Foi uma operação demorada, cansativa e perigosa, porque a casa virou quase uma fundição doméstica, a base de maçarico e botijão de gás. Mas deu certo. E rendeu uma economia de cerca de R$ 2 500 ao casal, o que, para eles, naquela frenética reta final do projeto (e correndo contra o tempo, por conta da evolução da doença dela) representava muito.

Na época, quando perguntavam a Elfriede se ainda faltava muito para o barco ficar pronto, ela respondia, sempre de bom humor:

— Uns R$ 10 000, mais ou menos — trocando tempo por dinheiro, porque, afinal, agora, era isso o que contava.

Foi quando veio a ideia de fazer um crowd-funding, sistema de captação de doações na internet, para buscar o dinheiro que faltava para terminar o barco. Para surpresa geral, em menos de um mês o casal conseguiu o dinheiro que precisava para terminar o veleiro e colocá-lo na água, através de doações espontâneas de pessoas que eles sequer conheciam, mas que ficaram sensibilizadas com a história de Elfriede, cuja doença já estava explícita na cabeça sem cabelos.

Ela retribuía as doações com mandalas que fazia em casa, nos intervalos dos tratamentos quimioterápicos e dos trabalhos no barco. Ao final, ganhou uma legião de novos amigos e uma profunda admiração coletiva, pelo otimismo e por não se deixar abater pela doença, como geralmente acontece.

Até que, em junho de 2015, após inacreditáveis 25 anos de trabalhos, o Augenblick, finalmente, ficou pronto e foi para a água, em Ilhabela, pondo fim a uma exemplar história de perseverança na busca de um sonho, que começou lá atrás, em 1988.

De lá para cá, o perseverante veleiro da família Galera vem sendo usado pelo casal sempre que os tratamentos de saúde de Elfriede permitem. Virou uma espécie de “terapia do mar”, a única, neste instante, que ainda surte algum efeito. “Ela se transforma quando pisa nele”, diz o marido Jadyr. “Esquece a doença, o sofrimento, até a dor, que só costuma passar com morfina”.

A paixão de Elfriede pelo barquinho que ajudou a construir ao longo de um quarto de século é tão intensa que ela já decidiu que, ao morrer, suas cinzas serão jogadas ao mar a partir do veleiro.

– Já escolhi até o local”, diz Elfriede, que depois de passar boa parte da vida construindo um barco, agora pretende se despedir da vida nele.

“É o meu último desejo”, diz.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Alguns passageiros costumam levar um susto quando decidem atravessar o lago Tanganika, que une a Tanzânia à Ruanda, Zâmbia e República Democrática do Congo, no coração da África.

É que o principal barco que faz aquela travessia é um arcaico navio, originalmente a vapor, o MV Liemba, construído na Alemanha em 1913, que combateu ainda na Primeira Guerra Mundial – que, como se sabe, aconteceu mais de um século atrás.

Trata-se do único navio usado naquele conflito que ainda navega normalmente e um dos barcos de passageiros mais antigos do mundo – além de ser dono de uma história bem curiosa.

Originalmente batizado com o nome Goetzen, o MV Liemba foi construído pelos alemães no início do século passado para defender aquela parte da África, então sob domínio da Alemanha.

Mas como não era possível chegar navegando ao lago Tanganika, que fica no meio do continente africano, ele foi dividido em pedaços, acondicionado em caixas e transportado, por barco e trem, até a beira do lago, onde foi montado, feito um gigantesco quebra-cabeças.

Mas o esforço valeu a pena para os alemães. O Goetzen foi uma barreira contra a penetração dos Aliados naquela parte da África, porque não havia outro barco tão poderoso na região.

Até que os ingleses decidiram usar o mesmo expediente e despacharam para o lago africano dois outros navios, igualmente desmontados.

Os combates entre o Goetzen e os navios ingleses foram frequentes e intensos, até que os alemães, já enfraquecidos pelo avanço dos Aliados, decidiram por fim no próprio navio, afundando-o no próprio lago, para que ele não caísse nas mãos dos inimigos.

Mas os engenheiros encarregados de afundar o MV Liemba (os mesmos que o haviam montado) tomaram algumas precauções, antes de mandar o navio para o fundo do lago.

Uma delas, foi afundá-lo num local bem raso. Outra, revestir todas as suas partes mais delicadas, como ferragens e sistema de propulsão, com uma espessa camada de graxa, visando, um dia resgatá-lo do fundo do lago – o que, de fato, aconteceu, mas pelos próprios inimigos.

Quando a guerra terminou, a Inglaterra decidiu tirar o Goetzen do fundo do Tanganika e, depois de constatar que a precaução dos engenheiros alemães de fato protegera o navio da corrosão (até suas caldeiras ainda funcionavam, mesmo após anos submersas) doou o navio ao governo da Tanzânia.

Este, depois de uma grande reforma, que incluiu a substituição do sistema original de propulsão a vapor por um motor convencional a diesel, recolocou o navio para navegar no próprio lago, rebatizado como MV Liemba.

E assim segue sendo até hoje, mais de cem anos depois.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o transatlântico alemão SS Berlin, construído em 1925 para fazer a ligação entre a Alemanha e Nova York, foi requisitado para o esforço nazista de guerra e, tal qual outros navios de cruzeiro do gênero, transformado em navio-hospital.

Mas nem isso impediu que ele viesse a afundar ao tocar em duas minas submarinas, no primeiro dia de fevereiro de 1945, quando participava da Operação Hannibal, de evacuação de refugiados na região do mar Báltico.

Primeiro, o SS Berlin tocou numa mina quando navegava com muitos pacientes feridos a bordo e ficou parcialmente danificado, o que fez com que fosse puxado por outro navio até o porto de Kiel. Mas ele não chegou lá. No caminho, enquanto era rebocado, tocou em outra mina e, desta vez, começou a afundar de fato.

Para tentar resgatar os sobreviventes das duas explosões (praticamente nenhum paciente escapou), o navio que rebocava o SS Berlin arrastou o moribundo transatlântico até águas mais rasas e ali deixou que ele afundasse, visando facilitar o seu resgate mais tarde – o que, de fato, aconteceu, quatro anos após o fim da guerra, mas pelos russos, que se apoderaram do navio.

O SS Berlin passou oito anos em reformas, até que, em 1957, sob bandeira russa e rebatizado Admiral Nakhimov, voltou a navegar como navio de cruzeiro, em alegres roteiros pelo Mar Negro. E assim ficou por quase 30 anos.

Mas, na noite de 15 de setembro de 1986, ao partir do porto da cidade russa de Novorossysk para mais um cruzeiro, voltou a ser vítima do pesadelo de um (novo) naufrágio. E, desta vez, bem mais

Trágico.

Menos de uma hora após ter deixado o porto de Novorossysk, quando ainda navegava dentro da baía da cidade, o comandante do Admiral Nakhimov, capitão Vadim Markov, detectou um navio cargueiro, o Pyotr Vasev, comandado pelo também russo Viktor Tkachenko, vindo na sua direção e fez contato, pedindo atenção. Como resposta, recebeu um “fique tranquilo”. Ele, então, passou o comando do navio a um subordinado e foi dormir em sua cabine.

O substituto do comandante do Admiral Nakhimov seguiu monitorando o outro navio e, ao perceber que o cargueiro mantinha a mesma direção e velocidade, passou a emitir uma série de mensagens. Em vão. O Pyotr Vasev manteve o mesmo rumo, que era quase de colisão.

O encarregado decidiu, então, guinar o Admiral Nakhimov em dez graus, a fim de evitar um possível choque. Mas acabou por provocá-lo, porque o comandante do Pyotr Vasev havia previsto passar rente ao transatlântico, desde que ele mantivesse o rumo – e nada fez para alterar o seu.

Só quando o substituto que estava no comando do transatlântico berrou ao rádio sobre a colisão iminente é que o capitão do cargueiro resolveu agir. Mas já era tarde demais.

A proa do Pyotr Vasev espetou o casco do Admiral Nakhimov, que imediatamente começou a fazer água. Muita água. O rombo foi de quase 100 m2 e permitiu a inundação instantânea de parte dos camarotes – matando, na hora, os seus ocupantes.

Contribuiu para a inundação do navio o fato de praticamente todas as escotilhas do transatlântico estarem abertas, já que fazia certo calor naquela noite de primavera.

Quando o Admiral Nakhimov adernou violentamente, vítima da colisão e da inundação, as escotilhas abertas tocaram o mar e puseram ainda mais água para dentro do navio. Em sete minutos, ele afundou por completo.

O primeiro barco de socorro chegou dez minutos depois, mas já não havia mais sinal do transatlântico na superfície – apenas escombros e vítimas boiavam, boa parte delas mortas.

Das 1 234 pessoas que havia a bordo do Admiral Nakhimov, 423 morreram no naufrágio.

Entre os sobreviventes, porém, estava o comandante Markov, que, mais tarde, seria julgado e condenado por negligência, por ter delegado o comando do navio a um subordinado frente a uma situação delicada.

Já o comandante do cargueiro, Viktor Tkachenko, que após a colisão seguiu navegando rumo ao porto e só reportou o acidente 40 minutos depois, também foi condenado e passou seis anos preso, até ser solto, em 1992.

Ainda assim, uma pena branda demais para quem causou mais de 400 vítimas fatais – que, com certeza, desconheciam o passado sinistro daquele navio durante a Segunda Guerra Mundial.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

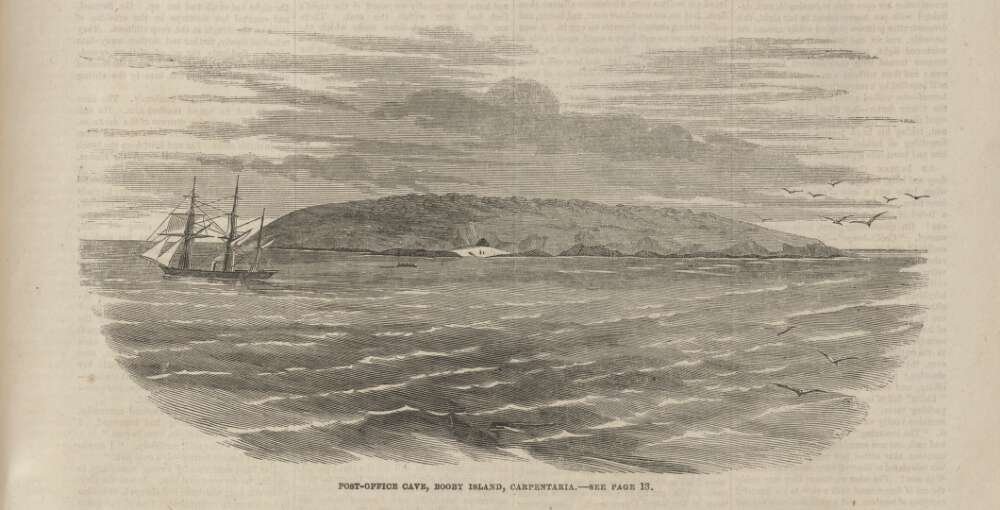

O Estreito de Torres, entre a Austrália e Papua Nova Guiné, é uma das regiões de navegação mais crítica do mundo. Ali, onde boa parte do Pacífico escoa para o Índico, as correntezas são sempre fortes e, por isso mesmo, palco de muitos naufrágios no passado.

Foram tantos afundamentos, que, antes de ganhar um farol, uma das ilhas do estreito, a pequena ilha Booby (“Atobá”, em inglês, numa referência a quantidade de aves marinhas que a habitavam antigamente), ganhou outro recurso para ajudar os náufragos que iam dar nas suas margens: um permanente estoque de água e comida, deixados por boas almas em uma pequena caverna que existe na ilha.

Aquela improvável “despensa” no meio do mar salvou inúmeras vidas no passado e logo ficou bastante conhecida entre os navegadores da época da colonização da Austrália.

No entanto, durante muito tempo, a caverna da ilha Booby desempenhou outra função igualmente importante para os navegadores da época: era uma espécie de caixa de correio.

Numa época em que a comunicação no mar era impossível, os barcos que seguiam para a Austrália, Nova Zelândia ou demais ilhas do Pacífico Sul deixavam mensagens para serem levadas de volta para terra-firme pelas naus que regressavam.

E isso fez aumentar as visitações na pequena ilha, a cerca de 50 quilômetros da costa australiana, favorecendo os próprios náufragos, que passaram a ter mais chances de resgate, por conta da chegada mais frequente de barcos.

Não raro, uma nau parava na ilha Booby apenas para deixar uma mensagem e partia de lá com um punhado de náufragos, que só não ficavam desesperados em busca do regaste, graças aos tais víveres que eram deixados na caverna.

Batizada de “Caverna do Correio” e hoje transformada em atração turística (se bem que poucos turistas vão até lá), a caverna da ilha Booby tem uma história ainda mais remota.

Bem antes dos náufragos e das mensagens deixadas pelos barcos, foi frequentada por primitivos povos da região, que deixavam desenhos grafados nas suas paredes de pedra.

Mas poucas daquelas pinturas rupestres sobreviveram ao tempo, porque, ao verem aqueles desenhos, os comandantes das primeiras naus que passaram pela ilha Booby tiveram a ideia de deixar registrados o nome dos seus barcos, muitas vezes sobre as próprias figuras – que, com isso, acabaram deterioradas.

Com o passar do tempo, também os nomes dos barcos mais antigos foram sendo apagados ou sobrepostos com outros registros (todos, como era hábito na época, seguidos pelo ano em que foi feito), o que transformou as paredes da caverna da ilha Booby numa espécie de linha do tempo da história do Estreito de Torres.

Também os faroleiros que passaram a cuidar do farol da ilha Booby, implantado em 1890, mantiveram a tradição de deixar seus nomes registrados nas pedras da caverna, o que aumentou ainda mais a quantidade de grafites históricos.

Até hoje, o interior da caverna da ilha Booby é decorado com nomes de alguns antigos barcos e faroleiros que passaram por lá, alguns, ainda do século 19.

Consta que o primeiro navegador a deixar seu registro ali (e fomentado o que aconteceria em seguida) teria sido o comandante da nau inglesa HMSV Torch, em 1857 – 87 anos depois de a ilha Booby ter sido oficialmente descoberta (e batizada) pelo lendário Capitão James Cook, primeiro explorador da região. E que o também famoso capitão William Bligh teria passado pela ilha Booby com seu pequeno barco, após ter sido expulso da nau Bounty, no mais famoso motim da História.

Mas foi no século 19, com o aumento no número de barcos (e naufrágios) no perigoso estreito que a fama da caverna da ilha Booby ganhou outras dimensões que não apenas um local para deixar registrado a passagem das naus a caminho de novas terras.

E foi também nessa época que surgiu o mais original correio náutico que se tem notícia: a curiosa caverna da ilha Booby.

Imagem: National Library os Australia

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Comentários