Nenhum resultado encontrado

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

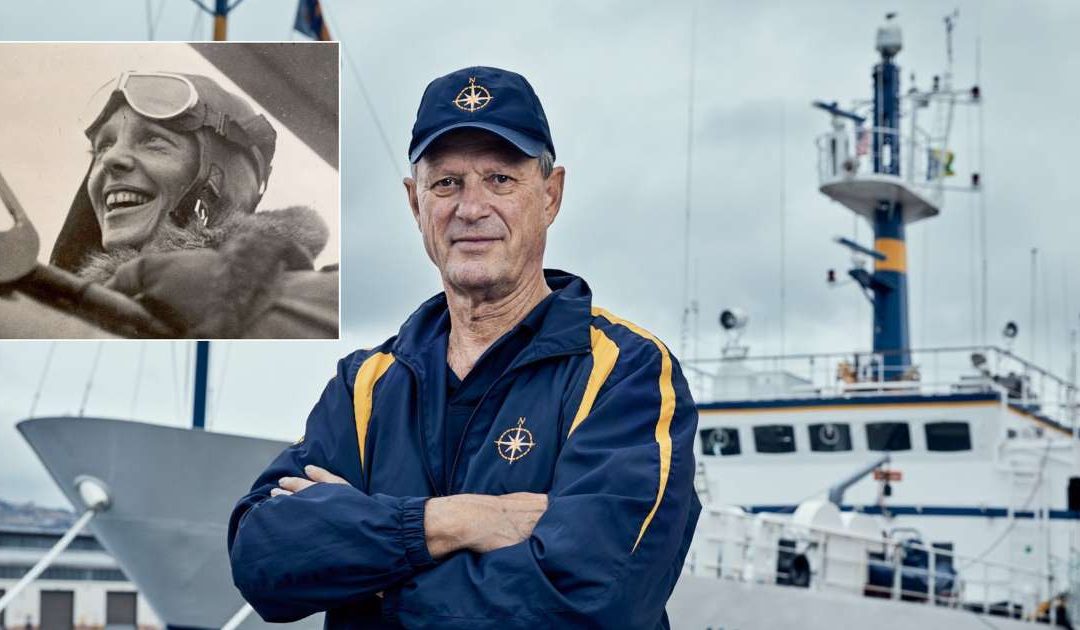

Neste exato instante, um poderoso barco de pesquisa está se aproximando de uma esquecida ilha deserta no meio do oceano Pacífico, para tentar desvendar um dos maiores mistérios do último século: o até hoje não explicado desaparecimento da aviadora americana Amelia Earhart, e seu navegador Fred Noonan, durante a primeira tentativa de uma mulher de dar a volta ao mundo voando, em junho de 1937.

Trata-se de uma missão difícil, pois, 80 anos depois, e após uma dezena de fracassadas expedições anteriores, quase ninguém acredita que ela possa ser bem sucedida e consiga, finalmente, esclarecer como morreu a mais lendária aviadora da História, cujo desaparecimento já rendeu um filme de Hollywood, com Richard Gere, diversos livros e a fama de mistério favorito dos americanos.

Mas quem está no comando da operação é um especialista em procurar agulhas em palheiros dentro dos oceanos: o pesquisador americano Robert Ballard, de 77 anos, o homem que achou o Titanic no fundo do Atlântico, 34 anos atrás, e também o mais famoso navio alemão afundado na Segunda Guerra Mundial, o couraçado Bismarck, quatro anos depois.

Agora, Ballard quer pôr um ponto final na enigmática história de Amelia Earhart, localizando os restos do avião que ela pilotava naquela trágica tentativa de um novo feito inédito.

Se isso acontecer, Ballard também contrariará a tese mais difundida para o desaparecimento da aviadora e seu navegador: a de que eles teriam caído no mar após ficarem sem combustível, nas imediações da ilha Howland, onde deveriam ter pousado para reabastecer, durante aquela histórica travessia que acabou em tragédia.

Isso porque, Ballard resolveu concentrar suas buscas em outra ilha, a mais de 600 quilômetros dali: o esquecido atol de Nikumaroro, que hoje pertence às Ilhas Kiribati, onde pesquisas anteriores feitas por uma instituição privada, a Tighar, iniciais, em inglês, de Grupo Internacional para Descoberta de Aviões Históricos, mostrou sinais animadores no passado.

Entre outras possíveis evidências, os sonares dos barcos da Tighar mostraram “uma anomalia no fundo do mar no entorno da ilha”, que bem poderia ser o avião Lockheed Electra pilotado por Amelia, além de um pedaço de alumínio (de sua suposta fuselagem) semi-soterrado na areia da praia, e restos de um antigo acampamento na ilha, o mesmo onde, décadas antes, em 1940, foram encontradas alguns ossos humanos.

Mas, na ocasião, os ossos não foram devidamente analisados, por terem sido considerados como parte do esqueleto de um homem, e não de uma mulher, como os investigadores buscavam. E, com o tempo, os ossos acabaram sumindo num laboratório das Ilhas Fiji.

Até que, décadas depois, com base em fotos da ossada, pesquisadores concluíram que aquela ossada pertencera a uma mulher, e que esta mulher bem poderia ter sido Amelia Earhart – que, neste caso, teria sobrevivido a um pouso de emergência no mar (talvez, seu navegador não), mas morrido como náufraga, numa ilha deserta, sem água nem comida.

“Mulheres náufragas não eram comuns naquela época, muito menos numa parte tão isolada do planeta”, alegou, na ocasião, o responsável pela pesquisa da Tighar, a mesma que, agora, está servindo de base para a expedição de Ballard.

“Vamos vasculhar o fundo do mar no entorno da ilha, com, inclusive, um mini submarino, em busca de vestígios do avião, que, após tanto tempo, certamente já está despedaçado”, diz Ballard, que está a caminho da ilha. “Se encontrarmos algo, talvez seja a prova de que Amelia não morreu na queda do avião, muito menos no local onde sempre se imaginou que isso aconteceu”.

Pela teoria mais aceita até hoje, Amelia Earhart e seu navegador caíram no mar nas proximidades de ilha Howland, onde iriam reabastecer para continuar a travessia do Pacífico, e bem perto do próprio navio na Marinha Americana Itasca, que dava apoio pelo rádio para que a aviadora encontrasse a pequena ilha na imensidão do oceano.

Navio e avião mantiveram contato por um bom tempo, até Amelia deixar de responder aos chamados do operador, talvez por uma falha no equipamento. Desesperada, a tripulação do Itasca chegou a enviar mensagens em código Morse, que foram recebidas, mas não respondidas pelo navegador Fred Noonan, e até acionou das chaminés do navio, para que a fumaça servisse de referência para a aviadora. Mas foi em vão.

Mas, na região de Howland, todas as buscas foram infrutíferas, o que levou a Tighar e Ballard a avançarem suas pesquisas em outro sentido: o de que, o que quer que tenha acontecido, aconteceu longe dali, em Nikumaroro.

“Nikumaroro fica na mesma direção que Amelia seguia, só que bem depois de Howland. Ela pode ter passado reto pela ilha, sem tê-la visto, e seguiu em frente, até ficar sem combustível. Mas, talvez, seu avião não tenha caído e sim feito um pouso de emergência no mar, junto ao atol. Se acharmos o avião, será a prova de que ela não morreu na queda nem afogada”, diz o famoso pesquisador.

E como Ballard chegou a esta conclusão?

“Sou um caçador de naufrágios e, para isso, me ponho no lugar das vítimas. Se eu estivesse no lugar de Amelia, naquela situação aflitiva, seria isso o que eu faria: tentaria pousar perto de uma ilha e sair nadando até ela”, explicou Ballard, antes de partir das Ilhas Samoa rumo ao atol onde fará suas buscas, na quinta-feira passada.

O que torna o desaparecimento de Amelia Earhart intrigante até hoje é a própria história da aviadora, repleta de feito inéditos.

Mulher muito à frente do seu tempo, ela começou a se interessar pela aviação numa época em que o sonho de praticamente todas as mulheres era apenas casar, ter filhos e se tornar uma exemplar dona de casa.

Em 1920, ela aprendeu a pilotar aviões. E menos de oito anos depois, em junho de 1928, conseguiu que fosse incluída na tripulação (junto com dois homens) da equipe que levaria a primeira mulher a fazer a travessia do Atlântico pelos ares.

A travessia foi um sucesso, mas Amelia saiu do avião irritada, porque não lhe foi permitido fazer praticamente nada durante o vôo.

“Fui um mero lastro na viagem. Um saco de batatas teria feito a mesma função que eu tive no avião”, resumiu a audaciosa aviadora, que, por isso, tratou de criar o seu próprio projeto: o de ser a primeira mulher a atravessar o Atlântico pilotando, sozinha, um avião, o que faria quatro anos depois.

O feito transformou Amelia em uma celebridade, sobretudo nos Estados Unidos.

Em seguida, embalada pela fama e popularidade, ela apresentou um projeto ainda mais ousado: tornar-se a primeira mulher a voar ao redor do mundo pilotando o próprio avião, mas, desta vez, dada a complexidade da viagem, tendo a companhia de um navegador, Fred Noonan.

A dupla partiu da Califónia em março de 1937, mas não passou da primeira escala, no Havaí, quando uma falha na decolagem causou problemas mecânicos no avião. A travessia for abortada, mas não cancelada.

Três meses depois, Amelia e Fred partiram de novo, com o mesmo Lockheed Electra, mas, desta vez, no rumo oposto, no sentido oeste/leste, a fim de aproveitar os ventos predominantes.

A jornada, que começou em Miami e incluiu até uma escala em Natal, no litoral do Nordeste brasileiro, avançou pela África, Oriente Médio e Ásia, até chegar a Papua Nova Guiné, onde Amelia se preparou para o trecho mais desafiador da viagem: a travessia do Pacífico, o maior oceano do planeta.

Como seu avião não tinha autonomia para tão longa travessia, foi combinado que ela faria uma escala na Ilha Howland, para reabastecer, e que o navio Itasca ficaria nas proximidades, dando apoio pelo rádio e indicando a localização exata da ilha – que, no entanto, jamais foi alcançada pela aviadora.

Nas últimas comunicações via rádio, Amelia reportou que estava com pouco combustível, para, em seguida, começar um desencontro geral de informações entre a avião e o navio – que culminou com um angustiante e trágico silêncio por parte da aviadora.

Se o avião de Amelia Earhart caiu ali mesmo, nas proximidades da ilha que deveria atingir, como sempre defenderam as teorias mais populares (embora jamais tenha sido encontrado nenhum vestígio disso no entorno da Ilha Howland), ou se ela voou a esmo sobre o Pacífico até acabar a última gota de combustível, a expedição de Ballard não irá analisar.

Mas, se ela teve a sorte de conseguir pousar junto ao atol de Nikumaroro, para, depois, definhar e morrer como náufraga numa ilha deserta (ao contrário de três aviadores americanos que viveram uma incrível experiência de sobrevivência na Segunda Guerra Mundial – clique aqui para conhecer também essa história), isso Ballard garante que irá comprovar.

“O desaparecimento de Amelia Earhart é, talvez, o maior enigma não explicado do século passado. E cada vez que uma nova expedição fracassa, aumenta ainda mais o mistério em torno dela”, diz o famoso pesquisador, que espera começar a responder esta semana o que, afinal, aconteceu com a famosa aviadora que sumiu no oceano.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Muito tempo atrás, a construção do futuro barco do casal Elfriede e Jadyr Galera, no quintal da própria casa, nos arredores de São Paulo, não ia nada bem.

Depois de ter sido interrompida por oito anos por conta do nascimento do segundo filho e da absoluta falta de dinheiro para prosseguir com a obra, ainda veio a pior notícia: Elfriede estava com câncer, em estágio avançado.

Todos ficaram chocados.

Menos ela, que continuou ajudando o marido a construir o barco, um veleirinho de 29 pés, e sonhando com o dia em que ele iria, finalmente, para a água.

E ele foi, incríveis 25 anos depois de o casal ter começado a construí-lo e cinco após o início da doença dela. Que, infelizmente, de lá para cá, só fez progredir.

Mesmo assim, embora cada vez mais debilitada, já com metástase generalizada e medicamentos que não faziam mais efeito, Elfriede seguiu velejando, sempre que a combalida saúde permitia.

– É o meu melhor remédio, dizia. Talvez, o único.

A paixão de Elfriede pelos barcos começou cedo, quando ela conheceu o futuro marido, que também tinha o mesmo gosto.

Os dois só não tinham dinheiro para comprar um. A solução? Construí-lo. Mesmo os dois não entendendo bulhufas sobre construção naval.

Naquele mesmo ano, exatos 30 anos atrás, os dois foram passear na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, e ali viram um veleiro que cabia bem nas humildes ambições do casal: um Samoa 29, criação do projetista carioca Roberto Barros, o Cabinho, para ser feito em casa.

Entusiasmados, compraram o projeto, que custava bem pouco e que chegou pelo correio, na forma de um monte de plantas e desenhos.

Pronto. Agora, só faltava construir o barco!

Ao saber da novidade, o pai de Elfriede, um típico alemão durão, logo interrompeu a conversa empolgada do jovem casal.

— Ein augenblick (algo como “Um momento”, em alemão). Eu pensei que vocês fossem construir uma família, não um barco!

Longe de ser a sua intenção, o pai de Elfriede, naquele instante, acabaria batizando, involuntariamente, o futuro veleiro dos dois.

O barco se chamaria “Augenblick”, numa homenagem sapeca ao pai dela.

O próximo passo era pôr a mão na massa, pois, como não tinham dinheiro para pagar um estaleiro, decidiram que fariam tudo eles mesmos. Mas onde construiriam um barco, se moravam num apartamento?

A solução foi o quintal da casa da mãe de Jadyr, num subúrbio pobre de São Paulo.

A primeira ripa de madeira do futuro casco foi cortada em julho de 1989 e, dois meses depois, Elfriede descobriu que estava grávida.

Foi o primeiro “contratempo” na construção do veleiro.

Nicole, a primeira filha do casal, nasceu em abril de 1990, quando o Augenblick não passava de uma incompreensível pilha de ripas.

Por conta do bebê, do trabalho e da crônica falta de dinheiro, os dois só conseguiam se dedicar a construção do barco nos finais de semana.

E tudo o que sobrava do magro orçamento doméstico era transformado em “coisas para o barco”.

No seu 30o aniversário, Jadyr ganhou de presente da mulher dez quilos de pregos para prender as ripas do casco. E ficou emocionado.

Bem lentamente, o barco da família Galera foi tomando forma.

Três anos depois, o casco ficou pronto. Mas ainda faltava todo o resto.

Veio, então, o segundo “imprevisto”: Elfriede ficou, novamente, grávida e nasceu o segundo filho do casal, Patrick, hoje com 24 anos.

Com a família mais numerosa, tempo e dinheiro ficaram ainda mais escassos para o sonho de construir o barco – que foi coberto com uma lona e hibernou, por oito anos, no fundo do quintal da casa da mãe de Jadyr.

Mas, nos finais de semana, os dois sempre iam lá, erguiam a lona e davam, pelo menos, uma olhadinha no esqueleto do futuro veleiro.

Até que, um dia, a necessidade fez a família trocar o apartamento onde morava por um terreno na Grande São Paulo, onde eles construíriam uma casa. E nela havia espaço para o barco, que virou uma espécie de atração do bairro, já que o mar estava a quase 100 quilômetros de distância.

Com a proximidade entre a casa e o seu “estaleiro particular”, como gostavam de brincar com os amigos, Elfriede e Jadyr, passaram a trabalhar no barco com mais afinco, embora a falta de dinheiro para os materiais continuasse sendo um inimigo feroz do sonho do casal.

Elfriede, sempre a mais empolgada, ajudava o marido no que quer que fosse: de cortar madeira a aplicar resina. Sua habilidade como artista plástica ajudava.

Até que, anos depois, em 2010, quando o Augenblick amargava outro período de recesso por falta generalizada de recursos, veio a pior notícia: o câncer já havia se espalhado pelo corpo.

Os médicos deram apenas dois anos de vida para Elfriede.

Foi quando Jadyr intuiu que a construção do barco era a maneira mais eficaz de estimular a mulher a enfrentar aquela situação amargurante.

E resolveu acelerar a obra, para que ela, ao menos, pudesse ver o Augenblick pronto.

Trocou o carro por outro mais barato, pegou dinheiro emprestado e os amigos ajudaram, comprando materiais e equipamentos para o veleiro.

Entre uma sessão e outra de quimioterapia, Elfriede passou a dedicar praticamente todo o seu tempo à tarefa de terminar o Augenblick, graças à injeção financeira alavancada pelo marido.

Fazia isso com tamanho prazer que não se sentia doente.

Ao contrário, irradiava alegria e vibrava a cada novo parafuso colocado no barco – que passou a ser a razão da sua vida, depois dos filhos e do marido.

Mesmo doente, Elfriede também participou ativamente de uma das tarefas mais árduas do projeto: o enchimento da quilha do veleiro com chumbo – o que, por uma questão de economia, eles fizeram da maneira mais caseira possível.

Jadyr comprou uma tonelada de sucata de pequenos chumbinhos, desses usados para balancear rodas de automóveis, e pacientemente os derreteu, até ficarem líquidos. Em seguida, despejou tudo dentro de uma fôrma de fibra de vidro, que deu forma à quilha.

Foi uma operação demorada, cansativa e perigosa, porque a casa virou quase uma fundição doméstica, a base de maçarico e botijão de gás.

Mas deu certo.

E rendeu uma economia de cerca de R$ 2 500 ao casal, o que, para eles, naquela frenética reta final do projeto (e correndo contra o tempo, por conta da evolução da doença dela) representava muito.

Na época, quando perguntavam a Elfriede se ainda faltava muito para o barco ficar pronto, ela respondia, sempre de bom humor:

— Uns R$ 10 000, mais ou menos — trocando o dinheiro por tempo, porque, afinal, agora, era isso o que contava.

Foi quando veio a ideia de fazer um crowdfunding, sistema de captação de doações na internet, para buscar os recursos financeiros que faltavam para terminar o barco.

Para surpresa geral, em menos de um mês o casal conseguiu o dinheiro que precisava para terminar o veleiro e colocá-lo na água, através de doações espontâneas de pessoas que eles sequer conheciam, mas que ficaram sensibilizadas com a história de Elfriede, cuja doença já estava explícita na cabeça sem cabelos, consequência das praticamente inúteis sessões de quimioterapia.

Ela retribuía as doações com mandalas que fazia em casa, nos intervalos dos tratamentos quimioterápicos e dos trabalhos no barco.

Ao final, ganhou uma legião de novos amigos e uma profunda admiração coletiva, pelo otimismo e por não se deixar abater pela doença, como quase sempre acontece.

Até que, em junho de 2015, após inacreditáveis 25 anos de trabalhos, o Augenblick, finalmente, ficou pronto e foi para a água, em Ilhabela, pondo fim a uma exemplar história de perseverança na busca de um sonho, que começou lá atrás, em 1988.

Depois disso, o perseverante veleiro da família passou a ser usado pelo casal sempre que os tratamentos de saúde de Elfriede permitiam.

Virou uma espécie de “terapia do mar”, a única, naquele instante, que ainda surtia algum efeito nela.

– Quando pisa naquele barco, a Elfriede se transforma, dizia o marido Jadyr. Esquece a doença, o sofrimento, até a dor, que só costuma passar com morfina.

A paixão de Elfriede pelo barquinho que ajudou a construir ao longo de um quarto de século era tão intensa que ela logo decidiu que, ao morrer, suas cinzas seriam jogadas ao mar, a partir do próprio veleiro.

E é isso que irá acontecer, em breve.

Elfriede Galera, a “Frida”, morreu ontem, 30 de julho, aos 64 anos, metade deles dedicados ao sonho (felizmente realizado) de construir um barco.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Em dezembro do ano passado, o nadador francês naturalizado americano Ben Lecomte, de 51 anos, precisou desistir da inédita travessia que vinha fazendo do oceano Pacífico a nado por um problema que não teve nada a ver com sua capacidade para encarar aquele desafio monumental: seu barco de apoio quebrou e a travessia teve que ser abortada, quando Lecomte, que havia partido do Japão, já havia cumprido dois terços do caminho e se aproximava do Havaí.

Na ocasião, apesar da decepção, o nadador não saiu da água totalmente frustrado, porque um novo projeto brotara em sua mente justamente enquanto ele nadava: voltar a nadar no Pacífico, mas numa área específica, a da maior concentração de lixo plástico do mundo, que fica ali mesmo.

“Enquanto eu nadava, vi tanto plástico no mar que conclui que a melhor maneira de ajudar a chamar a atenção das pessoas para a gravidade desse problema seria atravessar o maior lixão oceânico do planeta”, disse o nadador, ao apresentar o seu novo projeto.

E foi isso que Lecomte fez.

Em 14 de junho último, ele partiu do Havaí, do mesmo ponto onde terminou precipitadamente sua épica jornada anterior no Pacífico, com o objetivo de atravessar, a nado, a área que é tida como a de maior concentração de lixo e resíduos plásticos de todos os oceanos.

Lecomte queria sentir o problema, literalmente, na pele.

“Na travessia do Pacífico, cansei de esbarrar em peças plásticas na superfície e ver grandes emaranhados de redes de pesca abandonados no meio do mar e é isso que nossa expedição irá registrar e tentar mensurar”, disse Lecomte antes de começar sua bisonha travessia, que foi acompanhada de perto pelo veleiro Icebreaker, onde foram dez voluntários e pesquisadores do projeto.

“Nossa missão não era recolher lixo, porque para isso seriam necessários grandes navios, mas sim mensurar o problema, através de medições da quantidade de micropartículas de plásticos a cada captura que fazemos com uma espécie de rede que levamos no barco”, explicou o nadador.

Entre outros absurdos, Lecomte e equipe encontraram escovas de dente no meio do oceano, incontáveis tampinhas de garrafas, um cesto de lavanderia coberto de cracas (sinal de que estava no mar há muitos anos), diversas boias de barcos e uma dezena de redes de pesca abandonadas, as chamadas “redes fantasmas”, que, mesmo desativadas, continuam capturando peixes e demais seres marinhos que nelas se enroscam.

Também capturaram um dourado, que, ao ser aberto, revelou pedacinhos de plástico no estômago.

Logo no primeiro dia, quando Lecomte ainda nadava em águas havaianas, sua equipe encontrou uma grande rede de pesca abandonada, e a captura de amostra da água revelou 95 partículas de microplástico em apenas meia hora – número que, depois, subiria para perto de 500 partículas, na parte mais crítica do chamado “Lixão do Pacífico”.

Segundo pesquisadores, a cada ano, oito milhões de toneladas de lixo plástico vão parar no oceano Pacífico, levados pelos rios. Mas o que é visto boiando na superfície representa apenas 1% disso.

“99% dos resíduos plásticos que poluem os mares estão submersos ou transformados em micropartículas, que se tornam fatais para os seres marinhos ao serem ingeridas”, diz o cientista ambiental Markus Eriksen. “O que vemos na superfície é só a pontinha do iceberg”.

Mesmo assim, Eriksen é otimista. “Ainda dá tempo de fazer algo e reverter este quadro. Mas é preciso agir rápido e convencer as pessoas de todo o planeta de que sempre que elas descartam lixo fora dos locais apropriados, ele vai parar inevitavelmente no mar, levado pelas enchentes, pelas tubulações e pelos rios. Este hábito precisa mudar”.

Os mais pessimistas, no entanto, veem a questão com outros olhos, bem mais alarmantes.

Segundo eles, em 2050 (portanto, daqui há apenas 31 anos), haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos.

Dados ainda mais catastróficos estimam que, atualmente, já exista perto de dois trilhões de artefatos de lixo plástico nos oceanos, ou 250 para cada habitante do planeta.

A razão pela qual essa monumental quantidade de plástico se concentra naquele ponto específico do Pacífico tem a ver com as correntes marítimas.

Ali, diversas correntes se encontram e ficam dando voltas sem parar, no chamado Giro do Pacífico, uma espécie de corrente marítima circular.

Por conta dessa característica, aquela parte do Pacífico virou uma espécie de ralo, concentrando a sujeira do oceano, sobretudo o plástico, que leva décadas para começar a se degradar na água.

Uma garrafa de plástico lançada ao mar na costa da Califórnia irá chegar ao litoral do Japão, do outro lado do Pacífico, num prazo estimado entre três e cinco anos. E após outro período igual a esse, retornará ao mesmo ponto, dando início a um novo giro. E assim indefinidamente.

Por ficar eternamente girando no oceano, o ciclo do lixo no Pacífico não termina nunca. E o plástico, que compõe a grande maioria dele, praticamente também não. “O plástico foi feito para desafiar a natureza”, lamenta um ambientalista da equipe de Lecomte.

Esta perversa característica das correntes marítimas da região foi descoberta, por acaso, em 1990, quando um navio deixou cair um container com 65 000 pares de tênis no meio do Pacífico.

Embora o container tenha espalhado sua carga no mar, nenhum tênis jamais chegou à costa, por conta das correntes circulares. E estão lá até hoje.

Segundo a oceanógrafa Sarak Royer, da Universidade do Havaí, plásticos que foram parar no mar quando do início da popularização deste material, na década de 1950, ainda seguem boiando no Pacífico ou (o que é pior) transformados em micropartículas, com efeito letal para os seres marinhos.

“É como se o ar que respiramos estivesse impregnado de partículas toxicas”, compara a oceanógrafa. “É isso o que a humanidade está fazendo com os peixes, baleias e tartarugas, ao permitir que o lixo plástico chegue ao mar”.

“Na travessia, coletamos dados para a criação do primeiro levantamento realmente prático da poluição marinha causada pelo plástico”, explicou o nadador, cuja equipe também aplicou sinalizadores de GPS nos objetos maiores que encontrou no mar.

“Também queremos saber exatamente como o lixo navega no Pacífico”, diz Lecomte, que tem no currículo outras façanhas incríveis, como a travessia do Atlântico, também a nado, em 1998.

Na ocasião, contudo, seu feito foi bastante questionado, porque, enquanto ele descansava no barco de apoio, a embarcação seguia navegando, o que não mais aconteceu na tentativa de travessia do Pacífico – que se transformou numa mistura de aventura com experimento científico.

Segundo pesquisadores, a cada ano, oito milhões de toneladas de lixo plástico vão parar no Pacífico, levados pelos rios que nele deságuam. E o que é visto boiando na superfície representa apenas 1% disso.

“99% dos resíduos plásticos que poluem os mares estão submersos ou transformados em micro partículas, que são fatais para os seres marinhos ao serem ingeridas”, diz o cientista ambiental Markus Eriksen. “O que vemos na superfície é só a pontinha do iceberg”.

Mesmo assim, Eriksen é otimista. “Ainda dá tempo de fazer algo e reverter este quadro. Mas é preciso agir rápido e convencer as pessoas de todo o planeta de que sempre que elas descartam lixo fora dos locais apropriados, ele vai parar no mar, levado pelas enchentes, pelas tubulações e pelos rios. Este hábito precisa mudar”.

Dados ainda mais catastróficos estimam que já existam nos oceanos perto de dois trilhões de artefatos plásticos, ou 250 para cada habitante do planeta.

Gostou desta história?

Você pode ler outras 200 histórias náuticas tão boas quanto essa clicando aqui.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Durante a Segunda Guerra Mundial, um avião bombardeiro da Marinha Americana, com três tripulantes, o comandante Harold Dixon, de 42 anos, o operador de rádio Gene Aldrich, de 22, e o disparador Anthony Pastula, de 24, precisou fazer um pouso forçado no Pacífico após ficar sem combustível, por causa de um defeito na bússola, que os levou a perder contato com o porta-aviões USS Entreprise e voar para bem mais longe do que deveriam.

Era o dia 14 de janeiro de 1942. Começava ali uma dramática, mas heroica, luta pela sobrevivência no mar.

Seguindo o protocolo, antes que o avião afundasse, eles pegaram o pequeno bote que havia no aparelho, com pouco mais de dois metros de comprimento, e tentaram inflá-lo com o cilindro de ar-comprimido que acompanhava o equipamento. Mas o cilindro não funcionou.

Foram preciso diversas tentativas até que o equipamento passasse injetar algum ar dentro do bote, fazendo-o tomar a forma de um barco.

Mas, quando isso aconteceu, o avião já havia descido para as profundezas do oceano e eles tiveram que terminar o serviço boiando na água, o que tornou a tarefa ainda mais difícil.

A dificuldade em inflar o bote o fez flutuar emborcado, o que exigiu um par de horas e muito esforço dos três náufragos para reposicioná-lo na água.

Só depois de improvisar uma corda amarrando as próprias vestimentas umas às outras é que o trio conseguiu subir no bote. Que, no entanto, era pequeno demais para três homens.

Além disso, o bote também estava vazio. Não tinha nem água nem comida. Eles só tinham o que carregavam nos bolsos: um canivete, uma pistola e um pouco de munição. Restava torcer para um rápido resgate. Mas não foi o que aconteceu.

A primeira noite foi de agonia, porque não havia espaço para os três dormirem, e o bote, meio murcho, vertia água a todo instante. E continuaria assim dali em diante.

Na manhã do terceiro dia, pela primeira vez, eles se encheram de esperança, quando viram ao longe um avião.

Os três arrancaram as roupas e passaram a agitá-las freneticamente no ar. Em vão. O avião permaneceu distante até sumir no horizonte.

O trio, então, teve certeza que dificilmente haveria outra missão de resgate, porque três dias já haviam se passado e porque havia o risco de os aviões americanos serem identificados pelos inimigos japoneses, que estavam ali por perto.

Portanto, se quisessem sobreviver, eles agora teriam de contar apenas com eles próprios. E foi o que fizeram.

Também por conta dos japoneses, que dominavam as ilhas ao norte e oeste do ponto onde eles se encontravam, a primeira providência do comandante Dixon (que no bote assumiu ainda mais a função de líder do grupo) foi tentar dar um rumo para a precária embarcação, de forma que a correnteza não os levassem justamente na direção dos inimigos.

Mas como fazer isso, se eles não tinham sequer um remo?

A solução foi arrancar as solas das botas que calçavam e, com elas, improvisar uma espécie de remo, pouca coisa maior do que a palma da mão.

Com aquele insólito meio de propulsão e revezando-se em turnos, dia e noite, eles conseguiram dar alguma direção ao barco, no rumo sul, onde Dixon sabia existir ilhas esparsamente habitadas, mas, ao menos, livres dos japoneses.

Também improvisaram uma vela com um dos casacos, que era mantido aberto com as mãos, quando o vento soprava mais forte, enquanto outro casaco foi cortado, com o canivete, para gerar proteção para a cabeça contra o inclemente sol do Pacífico.

Na vastidão do oceano sem sombras, o sol era tão forte que o bote precisava ser molhado a todo instante, para que eles suportassem ficar dentro dele.

Mesmo assim, as queimaduras eram constantes, a pele grudava e era arrancada pelo tecido quase incandescente, gerando dores intensas no contato das feridas com a água salgada.

Além disso, havia o problema da fome e da sede.

Durante a primeira semana, eles nada comeram ou beberam.

Até que Dixon conseguiu acertar um albatroz, que voava baixo, com um disparo.

Apesar do tamanho avantajado, a ave tinha pouca carne. Mas seus restos serviram para atrair tubarões para perto do bote.

Aldrich se aproveitou disso para capturar, com outro disparo, um pequeno tubarão, que foi imediatamente puxado para o barco, antes que o sangue derramado na água despertasse o frenesi nos seus semelhantes, o que poderia significar o capotamento do bote e o triste fim para eles, em meio a feras alvoroçadas.

O pequeno tubarão foi retalhado com o canivete e devorado rapidamente. Até algumas sardinhas que jaziam no estômago do animal viraram comida para os três náufragos.

Depois disso, eles só voltariam a comer duas semanas depois, quando um coco apareceu boiando no mar – sinal inequívoco de que havia terra firme por perto.

Em compensação, choveu e eles puderam matar a sede e lavar as feridas causadas pelas queimaduras no barco.

Um mês depois do início daquele purgatório, o vento começou a aumentar de intensidade, empurrando vigorosamente o bote adiante.

As ondas também se elevaram, lançando a frágil embarcação para cima e para baixo.

Numa destas subidas até a crista das ondulações, o jovem Pastula esticou o pescoço e julgou ter visto “um campo de milho” no horizonte, comunicando isso ao chefe – que, no entanto, não o levou a sério, porque não havia como haver um milharal em pleno oceano.

E não havia mesmo. O que Pastula vira fora as copas de coqueiros do atol de Puka Puka, para onde os fortes ventos seguiram empurrando o frágil bote.

O desembarque na praia da pequena ilha aconteceu em 19 de fevereiro, 34 dias (e 450 milhas) depois de ter começado aquele pesadelo.

Na ilha, os três náufragos foram socorridos por nativos, que mesmo sem entender nada do que aqueles homens esqueléticos e seminus diziam, compreenderam a situação e os levaram para um abrigo.

Lá, os três desmaiaram de cansaço. Horas depois, acordaram assustados, com o vento uivando furiosamente lá fora.

Era um furacão que se aproximava – o mesmo que gerara os fortes ventos que os empurrara na direção daquela ilha.

Foi quando os três tiveram a certeza de que se tivessem ficado no mar mais um mísero dia, não teriam escapado.

Para eles, a salvação veio na hora certa.

Sete dias depois, Dixon, Aldrich e Pastula foram resgatados por uma unidade da Marinha americana.

E sete décadas após, já mortos, foram homenageados com o filme Against the Sun (“Contra o sol”, em português), numa referência a apenas um dos muitos sofrimentos que eles passaram naquele pequeno bote, hoje exposto na Academia Naval de Annapolis, nos Estados Unidos, onde arranca admirações e arrepios com a mesma intensidade.

Gostou dessa história?

Pois você pode ler 200 outras histórias tão boas quanto essa clicando aqui

Foto: National Naval Aviation Museum

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Quem hoje vê o Rio Tâmisa, o principal da Inglaterra, custa a acreditar que, apenas décadas atrás, certas partes do rio que cruza a capital inglesa era tão sujas e contaminadas quanto o pior trecho do rio mais poluído do Brasil, o Tietê, que corta a capital de São Paulo.

Mas era.

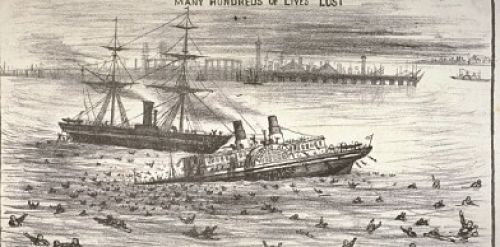

Tanto que a poluição das águas do lendário rio inglês (hoje totalmente recuperado e saudável) foi a principal responsável por aumentar ainda mais a intensidade da catástrofe que se seguiu ao naufrágio do barco de transporte de passageiros Princess Alice, bem perto do centro de Londres, na noite de 3 de setembro de 1878.

Naquela ocasião, logo após o anoitecer, o Princess Alice, um grande barco movido a vapor com capacidade para centenas de passageiros, subia o rio, rumo ao porto da capital inglesa, quando foi atingido pelo cargueiro Bywell Castle, que descia a grande velocidade, empurrado pela maré favorável.

Embora a culpa pelo acidente tenha sido atribuída aos dois capitães, o do Princess Alice, William R. H. Grinstead, foi particularmente responsabilizado, porque, no instante da colisão, navegava no lado do rio habitualmente utilizado pelos barcos que desciam.

No choque, o Princess Alice foi partido ao meio e afundou em menos de cinco minutos, deixando centenas de vítimas boiando na água do rio.

A quantidade de sobreviventes de um acidente de tal magnitude seria um fato a ser comemorado, não fosse por um perverso detalhe: o Princess Alice afundou exatamente no ponto onde, duas vezes por dia, era despejado todo o esgoto da capital inglesa – algo em torno de 370 000 m3 de toda sorte de resíduos e porcarias.

Era a parte mais imunda de um rio já poluído. E isso acabou decretando a morte de ainda mais pessoas.

Muitos dos que sobreviveram a colisão e o naufrágio sucumbiram, dias depois, de doenças causadas pela água imunda na qual ficaram imersos durante horas, à espera do resgate.

Jamais se soube o número exato de vítimas, até porque não havia uma contagem exatas de quantos passageiros havia no barco naquela noite.

Mas é certo que mais de 600 pessoas morreram no pior desastre da navegação fluvial da Inglaterra até hoje. Entre elas, o próprio comandante do Princess Alice, que, por isso, não pode ser penalizado.

O nível de poluição do Tâmisa naquela época era tão agudo que dificultou até a identificação dos corpos dos mortos, porque, após dias naquela água podre e fétida, eles ficaram cobertos por uma espécie de gosma. Muitos foram enterrados sem nenhuma identificação.

O único consolo que restou da tragédia foi que, por causa dela, a Inglaterra instituiu aquele que viria a se tornar o embrião do primeiro plano de despoluição ambiental do planeta, que, décadas, depois, tornaria o Tâmisa vivo de novo.

Foi o grande legado de uma enorme tragédia.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

É uma das 200 do NOVO livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que está sendo lançado e pode ser comprado clicando aqui (R$ 49,00 com envio grátis ou R$ 24,90 na versão eletrônica).

Compre e leia 200 histórias náuticas verídicas tão interessantes quanto essa.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Comentários