Nenhum resultado encontrado

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

O Uruguai jamais esquecerá o dia 17 de dezembro de 1939.

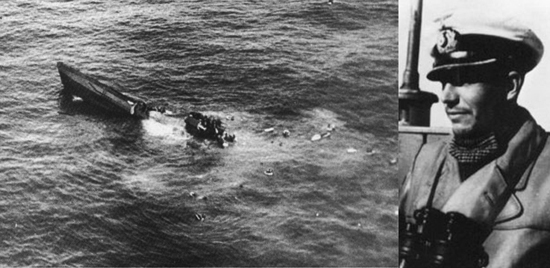

Naquela data, mesmo sendo o país oficialmente neutro na Segunda Guerra Mundial, ele acabaria se envolvendo em um dos mais dramáticos episódios navais do conflito: o naufrágio do mais famoso navio de combate da Alemanha nazista, o Graf Spee.

E foi um naufrágio proposital, feito pelos próprios alemães, como último recurso para não entregar sua mais valiosa nave de combate aos inimigos ingleses, que o encurralaram bem diante da capital uruguaia, Montevidéu.

A ordem para explodir e por a pique o navio veio do próprio Adolf Hitler e foi executada com disciplina militar pelo comandante do Graf Spee, o alemão Hans Langdorff, um oficial tão competente (embora avesso ao nazismo) que acabaria sendo elogiado até pelo líder inglês Winston Churchill, o mesmo homem que comandara a distância a esquadra que encurralara o navio-orgulho da frota alemã nas águas uruguaias.

Tudo começou quando o Graf Spee foi para a água, às vésperas da Segunda Guerra, com uma clara missão: afundar o maior número possível de navios mercantes ingleses nas costas do Brasil, Uruguai, Argentina e África, assim que fosse deflagrado o conflito.

O Graf Spee era um “couraçado de bolso”, um tipo de navio de combate assim chamado por ser bem menor que os cruzadores convencionais, já que, com a derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha fora obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que limitara o tamanho de suas naves de guerra.

Mas, embora pequenos, os encouraçados de bolso tinham um incrível poder de fogo. E o Graf Spee era o mais poderoso de todos.

Assim que começaram os combates, ele partiu da Alemanha, sob o comando de Langsdorff, com 1 200 homens a bordo e portando uma arma secreta: um novo tipo de radar, muito mais preciso do que qualquer radar até então conhecido.

Dias depois, em 30 de setembro de 1939, a cerca de 100 quilômetros do litoral de Pernambuco, na costa brasileira, o Graf Spee fez sua primeira vítima: o navio inglês de transporte de carga Liverpool, que partira do Rio de Janeiro com destino a Nova York.

Mas o navio levou quase três horas para afundar por completo e permitiu aos seus tripulantes avisar a marinha inglesa da presença do Graf Spee em águas brasileiras.

Mesmo assim, na sequência, outros oito navios mercantes foram postos a pique ao longo do litoral do Brasil, Argentina e Uruguai, transformando o Graf Spee, que passou a ser chamado de “Tigre dos Mares”, na nave de guerra mais caçada do Atlântico Sul.

Para despistar os inimigos, o navio orgulho da marinha de Hitler ganhou falsas chaminés e outros disfarces, para parecer um navio como outro qualquer.

No início de dezembro de 1939, havia nada menos que nove esquadras aliadas no encalço do Graf Spee, principalmente ao longo da costa brasileira.

Mas ele só foi localizado no litoral do Uruguai, a cerca de 350 quilômetros da cidade de Punta del Este, pelos cruzadores ingleses Exeter, Ajax e Achilles – ao que consta, graça à delação de um espião duplo alemão que vivia no Brasil, chamado Johnny de Graaf, embora isso jamais tenha sido provado.

Em seguida, começou uma das mais famosas batalhas navais da Segunda Guerra Mundial.

O combate durou um dia inteiro, com o Graf Spee driblando os três navios ao mesmo tempo. Mas os cruzadores ingleses passaram a navegar em ziguezagues e não deram trégua nos disparos contra o pequeno couraçado alemão, que se defendeu – e também atacou – como pode.

Houve mortes e estragos dos dois lados. Mas, seriamente avariado, o Graf Spee resolveu buscar abrigo no porto de Montevidéu, para reparos. E também como única forma de escapar do implacável cerco dos três cruzadores ingleses, que ficaram do lado de fora das águas territoriais uruguaias, à sua espera.

Pelas regras de guerra, o Graf Spee só poderia ficar no porto de um país neutro por 72 horas. Depois disso, teria que voltar ao mar, mesmo correndo o risco de ser atacado tão logo saísse de lá.

Mas o navio alemão não estava em condições de voltar a lutar.

Começou, então, outra batalha: a diplomática. O comandante Langsdorff tentou ganhar tempo, para que submarinos alemães chegassem ao Uruguai a fim de ajudá-lo a tentar escapar. Mas não conseguiu convencer os uruguaios de que precisava de 15 dias para reparar seu navio.

Por outro lado, os ingleses passaram a divulgar, pelo rádio, que uma poderosa esquadra aliada de reforço estava a caminho, para ajudar no cerco ao Graf Spee, o que não era verdade.

Também pressionaram o governo uruguaio para que expulsasse o Graf Spee do porto, ameaçando, entre outras coisas, parar de comprar carne do Uruguai, então uma das principais fontes de renda do país.

Os uruguaios ficaram, então, no meio de um delicado conflito.

A tensão durou três dias, até que, de Berlim, veio uma ordem de Hitler para que o Graf Spee fosse destruído, porque não havia como escapar do cerco inglês e os alemães não queriam que seu navio-símbolo caísse nas mãos do inimigo – muito menos que seu revolucionário radar fosse descoberto.

Mesmo não simpatizando nem um pouco com o nazismo, Langsdorff tomou a mais difícil decisão de qualquer capitão: destruir o próprio navio.

No início da noite de 17 de dezembro de 1939, com poucos tripulantes a bordo, ele partiu com o Graf Spee do porto de Montevidéu, mas não foi longe.

Bem diante da cidade, desligou os motores, ordenou que todos passassem para uma lancha de apoio e, para a perplexidade geral dos uruguaios – e do mundo inteiro -, acionou os explosivos que havia colocado no barco.

O Graf Spee voou pelos ares, numa sucessão de explosões tão violentas que arrebentaram os vidros dos prédios de Montevidéu.

Era o fim do grande navio nazista e, de certa forma, também do seu comandante.

Até hoje, a capital uruguaia guarda destroços do navio alemão em alguns de seus monumentos e conta a história do Graf Spee como se ela tivesse acontecido ontem.

Até porque alguns dos seus tripulantes preferiram permanecer no país, já que se saíssem dali inevitavelmente seriam capturados e presos.

Mas o drama do Graf Spee não parou por aí.

Depois de enterrar, em solo uruguaio, 36 marinheiros mortos no combate (ocasião em que deixou claro seu descontentamento com o nazismo ao trocar a tradicional saudação do braço direito estendido pela continência dos militares aliados), Langsdorff atravessou o Rio da Prata, até Buenos Aires, onde optou por um desfecho ainda mais dramático.

Hospedou-se num hotel barato da capital argentina, enrolou-se numa bandeira alemã (mas não a nazista) e, três dias após o naufrágio proposital do Graf Spee, suicidou-se com um tiro na cabeça, alimentando ainda mais um episódio que entrou para a história – tanto da Segunda Guerra Mundial quanto do próprio Uruguai, que jamais esqueceu o mais famoso navio que já singrou suas águas e delas nunca mais saiu.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Até a Segunda Guerra Mundial, um dos maiores problemas dos submarinos eram os banheiros.

Mais especificamente a descarga dos vasos sanitários, porque nem passava pela cabeça dos projetistas da época fazer buracos em um casco feito para ser hermeticamente fechado.

Todos os dejetos eram, então, mantidos a bordo, em pesados tanques que ainda ocupavam um espaço considerável.

Até que os alemães inventaram um sistema de válvulas que permitia a entrada e saída de água do mar para os vasos sanitários, desde que o submarino estivesse próximo à superfície, onde a pressão externa era pequena.

Mas, quase ao final da guerra, eles aperfeiçoaram o sistema para uso, também, em grandes profundidades.

Foi uma revolução no setor.

O primeiro submarino a ser equipado com o novo sistema, que consistia em uma complicada combinação de válvulas, foi o U-1206, lançado ao mar em 1944.

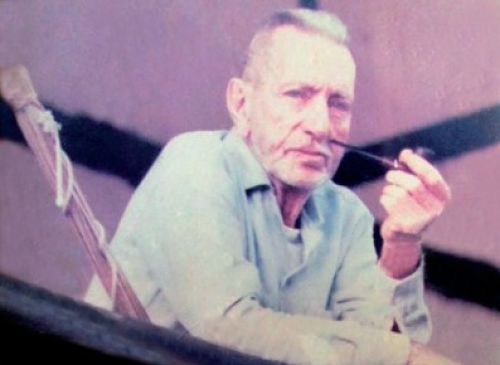

Meses depois, em 6 de abril de 1945, dias antes do fim da Guerra, o U-1206 partiu para a sua primeira missão no Atlântico Norte, sob o comando do capitão Karl Adolf Schlitt – que também comandava um submarino pela primeira vez.

Foi quando tudo aconteceu.

A tripulação do U-1206 consistia em meia centena de homens, mas só poucos sabiam como manusear corretamente as válvulas do novo sistema – e o capitão Schlitt não era um deles.

Tudo corria bem, até que, quando navegavam submersos ao largo da costa da Escócia, a mais de 60 metros de profundidade, o comandante do submarino alemão precisou ir ao banheiro.

E só depois de ter feito suas necessidades, descobriu que era incapaz de operar as válvulas da descarga.

Apesar da situação constrangedora para um oficial da sua patente, Schlitt pediu ajuda a um simples marinheiro, conhecedor do sistema.

Mas, na pressa em atender ao capitão, ele também se atrapalhou com as válvulas e abriu as externas antes de fechar as internas, causando a inundação parcial do submarino.

Mas ela logo estancada.

Teria sido apenas um contratempo, não fosse outra característica do projeto daquela nova classe de submarinos: as baterias dos motores elétricos ficavam bem ao lado do banheiro que fora inundado.

E em contato com a água salgada, elas passaram a liberar gás clorídrico, altamente letal, ainda mais em um ambiente sem ventilação, como os submarinos.

Schlitt, então, deu ordem para emergir imediatamente.

Mas o pior ainda estava por vir.

Ao chegar à superfície, o U-1206 foi logo avistado por aviões ingleses que patrulhavam o litoral escocês e passou a ser duramente bombardeado.

Como não podia voltar à segurança do fundo do mar por conta do gás que seguia emanando das baterias, Schlitt ordenou que a tripulação passasse para os botes salva-vidas e tomou a mais desesperada decisão que um comandante poderia tomar: afundou o próprio submarino.

O objetivo é que ele não caísse nas mãos dos inimigos, o que revelaria alguns segredos – como o próprio sistema revolucionário de ejeção pressurizada dos dejetos dos banheiros.

Desta vez, Schlitt abriu as válvulas certas e o submarino deslizou mansamente para as profundezas e só voltou a ser visto em 2012, quando um grupo de mergulhadores encontrou o U-1206 no fundo do mar.

Quatro dos 50 tripulantes do U-1206 morreram nos ataques aéreos ingleses, dez conseguiram chegar ao litoral e foram capturados e 36 recolhidos e feitos prisioneiros por barcos que passavam.

Entre eles, o próprio capitão Schlitt, que entrou para a história como o primeiro comandante a provocar um naufrágio só porque foi ao banheiro.

Uma verdadeira cag…

Gostou dessa história?

Então, leia 200 outras histórias tão boas quanto essa clicando aqui

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Há 15 anos, o curitibano Marcos Juliano Ofenbock, de 42 anos, vasculha incessantemente uma história: a de que um pirata de verdade – “o último dos grandes piratas”, segundo ele – teria vivido e morrido em Curitiba, depois de participar de um dos maiores saques da História da América do Sul: o ataque a um barco espanhol que transportava riquezas extraídas do Peru, antes da independência daquele país, em 1821, mais conhecido como o Tesouro de Lima.

O tal pirata teria participado daquele ataque, junto com dois comparsas, ajudado a esconder a valiosa carga na (hoje brasileira) ilha de Trindade, a cerca de 1 000 quilômetros da costa do Espírito Santo, mas, depois, fora obrigado a se exilar, anônimo, nos arredores de uma remota vila, que, mais tarde, viraria a capital do Paraná.

Fantasioso demais para ser verdade?

Não é o que pensa o curitibano Marcos Juliano, que, de tanto acreditar nisso, acabou se transformando em um obstinado pesquisador de uma das mais famosas lendas da capital paranaense.

“Após tudo o que pesquisei e encontrei, não tenho a menor dúvida de que aquele pirata existiu mesmo, bem como o tal tesouro, que está na ilha de Trindade até hoje”, garante com absoluta convicção o pesquisador, que acaba de publicar um livro a respeito – não por acaso chamado A verdadeira ilha do tesouro.

“Já nem ligo mais de ser chamado de maluco, porque falar sobre tesouros é como defender discos voadores. Mas tenho provas documentais de que tanto o pirata quanto o que ele escondeu naquela ilha não são ficção”, diz Marcos, que é formando em economia, mas, desde 2004, dedica boa parte do seu tempo a destrinchar a improvável história de um pirata inglês que teria se exilado em Curitiba após enterrar um tesouro nunca descoberto numa esquecida ilha brasileira.

E ele vai além: garante, também, que foi esta história que teria inspirado o lendário escritor escocês Robert Louis Stevenson a escrever a sua obra clássica A ilha do tesouro.

Segundo Marcos Juliano, o pirata curitibano teria sido um inglês que se auto apelidara “Zulmiro” (seu nome real ainda não foi comprovado, embora ele sustente ser Francis Holder, que, aqui no Brasil, fora enterrado no cemitério de Curitiba como João Francisco Inglez), e ele fora parar na capital do Paraná após ser ter sido deixado por um amigo na Baía de Paranaguá, para que escapasse da forca pela morte de um oficial da Marinha Inglesa, anos antes.

De lá, o pirata teria se embrenhado na mata até chegar à minúscula Curitiba do século 19, onde se estabeleceu numa área afastada. Ali, segundo Marcos, Zulmiro viveu até morrer, em 1889, aos 90 anos.

“Quem o descobriu foi outro inglês, Edward Young, que se tornou amigo de Zulmiro, mas prometeu não contar nada sobre a história do ex-pirata, até que ele morresse. Quando isso aconteceu, Edward passou a enviar cartas aos jornais falando sobre o tesouro, mas acabou sendo assassinado no Rio de Janeiro, por ladrões que invadiram sua casa em busca do mapa que ele dizia ter recebido de Zulmiro”, conta Marcos, empolgado com a história, que ele jura ser verdadeira, e capaz de provar isso.

“Se eu não tivesse encontrado o registro do sepultamento do pirata Zulmiro num cemitério de Curitiba também duvidaria”, diz o pesquisador, que, por conta disso, passou a ser conhecido como o Indiana Jones da capital paranaense.

“Já a referência ao tesouro vem de duas fontes diferentes, ao mesmo tempo: as confidências de Zulmiro ao amigo, e as declarações que um marinheiro russo, comparsa dele naquele butim, deu a um oficial inglês na Índia, em 1850, antes de morrer. Isso gerou quatro expedições inglesas a Trindade, em busca do tesouro, que não foi encontrado, porque houve um desmoronamento na ilha. Não foi uma simples coincidência”, garante.

Para chegar a estas conclusões, Marcos Juliano já dedicou uma década e meia às pesquisas.

“Perdi a conta de quantas madrugadas passei em claro, pesquisando jornais de dois séculos atrás no acervo digital da Biblioteca Nacional. E tudo batia: as datas, as cartas, os nomes dos envolvidos. Foi como uma investigação policial, mas ainda não terminou. Agora, vou atrás dos descendentes do Zulmiro aqui no Brasil, porque acabo de descobrir que ele teve quatro filhos com uma escrava que adotou como esposa, em Curitiba. Pelos meus cálculos, devem existir tataranetos dele, com o mesmo sobrenome que pirata foi enterrado: Inglez”.

Segundo Marcos, embora o sepultamento conste nos registros do cemitério, os restos do corpo do pirata não existem mais. “Ossos muito antigos foram recolhidos e se perderam no tempo. Mas, agora, com as minhas pesquisas, a prefeitura está pensando em construir um pequeno monumento no cemitério em homenagem ao Zulmiro, que pode ser tornar o principal personagem histórico de Curitiba”, diz, entusiasmado, o pesquisador.

Na onda das conclusões do pesquisador e aproveitando o fascínio que as histórias de tesouros despertam nas pessoas, um restaurante de Curitiba inaugurou, duas semanas atrás, uma pequena exposição com réplicas dos documentos garimpados por Marcos, que, por precaução, já registrou a marca “Pirata Zulmiro” para diversos produtos – de camisetas a cervejas.

“Até a Disney já manifestou interesse na história, que não seria apenas de um improvável pirata em Curitiba, mas também o último a morrer no mundo, e que, anda por cima, deixou um tesouro ainda por ser descoberto”, vibra Marcos, que pretende, ele próprio, no futuro, liderar uma nova expedição à ilha da Trindade, em busca de novas evidências do tesouro soterrado.

“O desmoronamento que houve em parte da ilha soterrou justamente o local indicado pelo Zulmiro”, lamenta. “Só por isso o Tesouro de Lima ainda não foi encontrado”, assegura. “Mas novas tecnologias podem facilitar isso”,

Marcos também garante que, se um dia o tesouro for encontrado, “irá inteiro para um museu, porque é assim que manda a legislação”. E completa: “Para mim, o verdadeiro tesouro é o resgate e a comprovação desta história surpreendente e magnífica, que já me fez passar por maluco um milhão de vezes”.

A história do esconderijo secreto do lendário Tesouro de Lima, que existiu de fato, foi saqueado e jamais encontrado, já atiçou a imaginação – e a ação – de alguns aventureiros, no passado.

Um deles, talvez o mais perseverante, foi o belga radicado no Brasil Paul Thiry, que passou 40 anos vasculhando uma área primitiva de Ilhabela, no litoral do São Paulo, e que morreu sem encontrar nada, exceto intrigantes marcos entalhados em pedras, cuja história pode ser conferida aqui.

“O Thiry estava correto sobre o tesouro, mas procurou na ilha errada”, garante Marcos Juliano, “Ele não acreditou na existência do Zulmiro, e isso comprometeu suas pesquisas. Agora, com as minhas buscas, a lenda mais famosa de Curitiba deixou de ser uma simples ficção para virar fato: houve, sim, um pirata na cidade e ele deixou mesmo um tesouro em Trindade”, garante o resiliente pesquisador.

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Entre as muitas histórias de supostos tesouros que teriam sido escondidos no litoral brasileiro, nenhuma é mais instigante – e plausível de ser verdadeira – do que a que envolve o saco do Sombrio, em Ilhabela, no litoral de São Paulo.

Ali, durante 40 anos, de 1939 até morrer, em 1979, o engenheiro belga, radicado no Brasil, Paul Ferdinand Thiry, pesquisou, estudou e escarafunchou, sozinho, uma das partes mais inóspita da maior ilha do litoral paulista, em busca da solução de um enigma, que, segundo ele, levaria a um tesouro ali escondido na primeira metade do século 19.

Mas Thiry morreu sem encontrá-lo, embora tenha descoberto uma intrigante série de marcos esculpidos nas pedras, que só poderiam ter sido feitos por mãos humanas.

E quem faria aquelas marcas se não fosse para indicar algo?

Thiry jamais teve dúvidas disso.

Se a busca por um tesouro em tempos modernos soa infantil demais para ser real, aquela desconcertante série de marcos encontrados por Thiry sempre deixaram encafifados até os céticos.

Segundo o aventureiro belga, o que ele procurava no ermo e isolado saco do Sombrio, que permanece assim até hoje, era nada menos que parte do lendário tesouro do Peru, tirado pelos espanhóis da América do Sul em 1821.

O carregamento teria sido despachado secretamente em um navio com destino a Europa, mas jamais chegara ao seu destino.

A hipótese defendida por Thiry era a de que a tripulação teria se apoderado da carga e a escondido em uma ilha da costa brasileira, que ele tampouco nunca duvidou que fosse Ilhabela – embora, por aqui, a história tenha se tornado mais conhecida como o “tesouro da Trindade”, numa suposta alusão a mais remota ilha do litoral brasileiro, quase no meio do Atlântico, o que Thiry sempre discordou com veemência.

Tudo teria começado quando um mapa com a localização da carga desviada fora encontrado na Índia, em meados de 1850, levado para lá por um marinheiro.

Trinta anos depois, um roteiro detalhado do esconderijo teria sido entregue ao inglês Eduard Stammers Young, dono de terras no sul do estado de São Paulo, por um ex-pirata também inglês, apelidado de “Zulmiro”, há muito exilado no Paraná, depois de ter sido renegado do seu navio.

Young, ao que consta, fez a primeira tentativa de encontrar o tesouro, após unir as informações do mapa com as do roteiro que ele recebera de Zulmiro.

Mas fizera isso na ilha errada. Ou seja, Trindade.

Quase um século depois, Thiry, então um jovem engenheiro que trabalhava nas obras de saneamento no Rio de Janeiro, leu uma reportagem de jornal sobre o tal “tesouro da Trindade” e ficou fascinado.

A aventura estava no seu sangue.

Seu pai, que o trouxera para trabalhar no Brasil, fora o primeiro homem a escalar o morro do Pão de Açúcar, durante os estudos para implantação dos bondinhos.

Mas Thiry também era meticuloso e disciplinado, além de muito inteligente e quase matemático.

Durante dez anos, ele pesquisou a fundo aquela história.

Conseguiu cópias do mapa e do roteiro descritivo, e ficou particularmente intrigado com uma parte do texto que se referia “a ilha chamada Trindade”.

Aquele “chamada Trindade” o deixou intrigado.

Se a ilha fosse realmente aquela, por que não chamá-la logo pelo seu nome?

A menos que a ilha fosse outra.

Partindo dessa premissa, Thiry passou a procurar outras ilhas na costa brasileira que tivessem as mesmas características descritas no roteiro.

Entre elas, “uma grande baía abrigada, cascatas e montanhas” – uma delas, descrita no roteiro como sendo um “pão de açúcar”, mas, como ele logo concluiria, sem nenhuma ligação com o famoso símbolo da cidade do Rio de Janeiro.

Thiry concentrou-se particularmente na figura geométrica em forma de trapézio que decorava o mapa da tal ilha, e que continha uma enigmática inscrição, com traços que lembravam letras, números e desenhos, que, quando lidos rapidamente, davam a entender a palavra “G-Bay”.

Seria uma abreviatura de “Baía Grande”, quando traduzida para o português, ou de “Guanabara Bay”, o que reforçaria a menção a montanha “em forma de pão de açúcar”?

Mas na baía do Rio de Janeiro Thiry não encontrou nenhuma ilha com as demais características do mapa, a começar pelo tal formato trapezoidal.

Conclui, então, que não era ali.

Para ele, que já havia intuído que a menção a Trindade no roteiro poderia ser um mero disfarce, parecia claro que havia um enigma matemático a ser decifrado.

E começou a fazer cálculos aleatórios.

Num deles, pegou a distância que separa a ilha de Trindade do continente brasileiro, 647 milhas náuticas, e a converteu em arcos, sendo que cada arco corresponderia a um minuto nas coordenadas de um mapa da costa brasileira.

O resultado apontou para uma região repleta de ilhas e isso passou a fazer algum sentido.

Depois, intuiu que as cifras dos tesouros citados no roteiro descritivo, “entre 3 e 5 milhões de libras”, também pudessem significar outra coisa que não valores e conjecturou que os números “3” e “5” poderiam ter a ver com a localização da ilha.

Em seguida, olhando atentamente para o tal desenho “G-Bay” estilizado no mapa, ele visualizou, nos traços rebuscados da letra “B”, quatro números disfarçados: “2”, “3”, “5” e “2”, respectivamente.

E se eles indicassem uma coordenada?

Quem sabe 23º52´?

Thiry pegou um mapa e, como que confirmando suas suspeitas, lá estava Ilhabela, exatamente naquelas coordenadas.

E mais: a ilha tinha um formato que lembrava vagamente um trapézio. E também uma grande baía, chamada Castelhanos, nome que obviamente tinha tudo a ver com espanhóis. Também possuia grandes morros, sendo que um deles bem poderia lembrar “um pão de açúcar”.

Para Thiry, eram coincidências demais para serem apenas isso. Mas, a princípio, só ele acreditou que tudo aquilo fazia algum sentido.

Como Thiry não tinha recursos para bancar uma expedição exploratória, ainda mais em um local de tão difícil acesso quanto o lado de fora de Ilhabela naquela época, pediu ajuda a Marinha do Brasil.

E conseguiu.

Em 1949, um navio da corporação partiu do Rio de Janeiro, levando Thiry e um grupo de marinheiros, dispostos a pesquisar in loco.

A base das buscas eram complicados mosaicos de triângulos superpostos, que Thiry desenvolvera a partir das leis da trigonometria, e que aplicaria sobre a geografia da grande baía da ilha.

Para ele, mais excitante até do que achar um tesouro era solucionar o enigma matemático que garantia existir por trás daquela história.

A quem duvidasse do seu complexo raciocínio, Thiry apenas dizia que quem não conhecesse matemática a fundo jamais entenderia mesmo.

A procura tornou-se ainda mais enigmática quando Thiry chegou a Ilhabela e começou a delimitar uma área dentro de um grande triângulo imaginário, formado por pontas distantes da ilha.

Dentro dele, ficava a Baía de Castelhanos, onde Thiry visualizou um “Pão de Açúcar” – apenas uma montanha pouca coisa mais alta do que as outras.

Ao lado dela, estava o saco do Sombrio, ponto exato que Thiry indicou como sendo o do esconderijo do que eles buscavam.

Para os que o acompanharam naquela expedição foi preciso boa dose de imaginação e resignação.

Naquela época, o saco do Sombrio não passava de um esquecido portinho de pescadores, onde viviam cinco famílias caiçaras e uma abnegada professora.

Mesmo hoje, não é muito diferente disso.

Uma densa vegetação, repleta de escorpiões, jararacas e outros bichos peçonhentos, cobria a íngreme topografia do lugar, escondendo também sorrateiros abismos, que despencavam direto no mar.

Além disso, a área era enorme e repleta de reentrâncias, que podiam muito bem esconder qualquer coisa.

Buscar um tesouro ali, que nem o próprio Thiry intuía de qual tamanho seria, era como procurar uma conchinha específica numa praia a perder de vista. E à beira de precipícios.

Não poderia haver lugar mais inóspito para o árduo trabalho de abrir picadas na mata e desnudar pedras, em busca de alguma pista.

Mas Thiry acreditava que a encontraria.

E achou mesmo.

Mesmo perdendo a ajuda da Marinha, que se retirou do projeto após o malogro da primeira e, também, da segunda expedição, Thiry, sozinho, conseguiu delimitar a área onde, segundo ele, repousaria o tesouro.

Também traçou um segundo triângulo, bem menor que o primeiro, em cujo centro haveria de haver um marco.

Adivinhação? Para ele, não.

O que Thiry dizia estar fazendo era pura aplicação da ciência àquela busca meio absurda.

Ele garantia estar empregando as mesmas fórmulas científicas que teriam sido usadas pela mente superior que camuflara aquele tesouro, um século antes, debaixo de complicados enigmas matemáticos, que teriam que ser obrigatoriamente decifrados por quem almejasse encontrá-lo.

Do contrário, restaria apenas contar com a sorte, o que, isto sim, Thiry pouco acreditava.

Sua principal ferramenta era a sua brilhante capacidade de fazer cálculos matemáticos precisos.

Difícil era acompanhar o seu raciocínio e, mais ainda, acreditar que apenas contas e números pudessem levar a algo de concreto, no meio daquela mata fechada.

Nisso, praticamente ninguém acreditava.

Até que, um dia, coincidência ou não, os cálculos de Thiry o fizeram topar com uma pedra cercada por outras, formando um círculo quase perfeito.

E nela havia três letras esculpidas: um “G”, um “M” e um “J”, além de um visível coração.

Coisa de namorados apaixonados?

Pouco provável naquele fim de mundo ainda selvagem nos anos 1950.

Até porque, ao lado do círculo, havia uma espécie de pirâmide, formada por pedras cuidadosamente empilhadas.

Thiry ficou eufórico. Para ele, aquele era o marco central do enigma, simbolicamente indicado pelo desenho do coração, “órgão central da vida”, explicou.

A partir dali, segundo ele, surgiriam outros marcos, que levariam ao tesouro.

E não é que eles surgiram mesmo, sempre nas interseções dos tais triângulos matemáticos por ele traçados?

No total, ao longo das três décadas que passou fazendo buscas no saco do Sombrio, Thiry, primeiro auxiliado por um de seus filhos, depois por um amigo, o advogado paulista Osmar Soalheiro, de quem se tornou amigo, encontrou mais de 20 marcos – para ele, provas cabais de que havia um caminho a seguir.

Mas Thiry não conseguiu chegar até o fim.

Em 1979, aos 74 anos de idade, morreu, ainda cercado pela incredulidade, mas com a admiração dos que o conheceram bem.

Como o próprio Soalheiro, que seguiu adiante com as buscas.

“Antes de conhecer Thiry, eu também o julgava maluco” – disse, certa vez, Soalheiro. “Mas, com o tempo, não só me convenci de que ele era mentalmente sadio, como dono de uma inteligência superior”.

Soalheiro, no entanto, também só encontrou mais alguns marcos na mata, embora tenha vasculhado a ilha durante anos a fio, até morrer, em 2011.

No total, Thiry e Soalheiro buscaram o tesouro do saco do Sombrio durante 50 anos. Nada encontraram, com exceção dos intrigantes marcos, que estão lá até hoje.

A hipótese mais provável é que, se algo foi escondido ali, já teria sido recolhido, talvez pela mesma pessoa que o escondeu.

Ou não.

De qualquer forma, uma história sem final

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS, CLICANDO AQUI.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

21 anos atrás, em julho de 1998, o casal inglês Jane e Clive Green, ela uma ex-técnica em microbiologia, então com 46 anos, ele um ex-engenheiro de 44, ambos precocemente aposentados e sem filhos, resolveram pegar o pequeno barco que possuíam, um velho veleiro de 35 pés, para fazer uma rápida viagem de férias, da Inglaterra até a Espanha.

O objetivo era apenas curtir uma semana de navegação no ensolarado verão do Mediterrâneo.

Mas os dois gostaram tanto da experiência que resolveram “esticá-la”. E só retornaram à Inglaterra incríveis 16 anos depois!

Durante todo esse tempo, o casal morou no próprio barco, mas parando em incontáveis lugares.

No total, visitaram mais de 50 países, navegaram o equivalente a 60 000 milhas náuticas e deram a volta ao mundo, saindo da Europa, cruzando até o Caribe, de lá para o Pacífico, a Austrália e o Índico, antes de retornar ao Mediterrâneo e à Inglaterra.

“Não tínhamos um roteiro fixo nem pré-determinado”, recorda Jane, cujo nome batizou o próprio barco, chamado “Jane G”. “Em cada parada, conhecíamos outros velejadores que iam nos falando sobre lugares interessantes mais adiante e assim nós íamos seguindo em frente, com as dicas deles”.

Em alguns locais, no entanto, o casal passou longas temporadas.

Como na Nova Zelândia e Austrália, onde chegaram a ficar dois anos inteiros.

Mas sempre morando no próprio barco. “Acostumamos a viver com pouco”, contou Clive, ao retornar ao seu país natal, quase duas décadas depois, em 2014.

Para se manterem financeiramente, o casal mandou a família alugar o único bem que possuíam, uma pequena casa na cidade de Pembrokeshire, e viveram disso e da pensão que recebiam como aposentados.

“Não podíamos gastar mais do que 130 libras esterlinas por semana (o equivalente a pouco mais de 3.000 reais por mês), porque tínhamos que guardar algum dinheiro para a manutenção do barco, que sempre foi a nossa maior despesa”, contou Jane, que, ao terminar a viagem, já somava 62 anos de idade.

“Mas dava perfeitamente para viver, porque só precisávamos de dinheiro para comprar alguns mantimentos. Só não foi uma perfeita viagem de férias porque tínhamos que controlar o orçamento, o tempo todo”, explicou Clive, ao completar a sua não prevista circum-navegação do planeta, que teve diversos momentos curiosos.

Como quando Jane trocou um velho sutiã por um monte de frutas numa remota ilha do arquipélago de Fiji.

“A mulher se aproximou do nosso veleiro com uma canoa cheia de frutas e começou a apontar para mim”, recorda a inglesa. “Como ela não entendia inglês e eu não compreendia o que ela dizia, ela ergueu blusa e mostrou os seios nus. Daí eu entendi a proposta e troquei meu sutiã por um cesto lotado de frutas.

Apesar dos quase 6 000 dias no mar e dos muitos episódios vividos, Jane e Clive optaram por não escrever nenhum livro sobre a viagem.

“Livros desse tipo só vendem quando narram desastres e imprevistos e, com a gente, felizmente, não aconteceu nada desse tipo”, explicou o casal, que hoje vive na Inglaterra, mas, vira e mexe, pega o barco e sai para velejar pela Europa.

E, quando isso acontece, os vizinhos ficam se perguntam: será que eles voltam?

Gostou dessa história?

Então, leia 200 outras histórias tão boas quanto essa clicando aqui

A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.

Comentários