por Jorge de Souza | jun 24, 2022

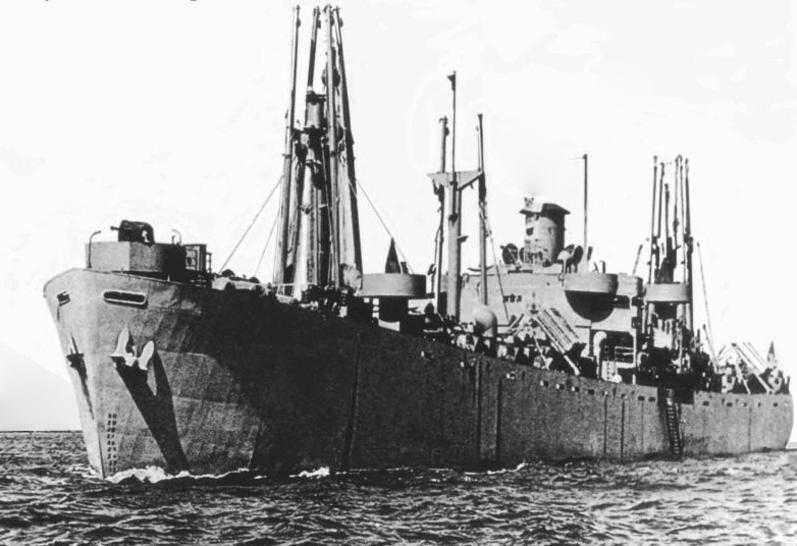

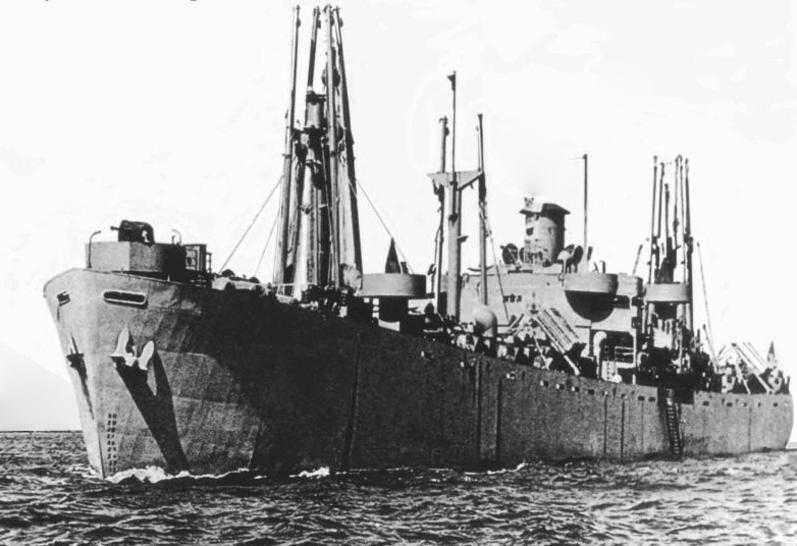

Em 20 de agosto de 1944, o navio cargueiro americano SS Richard Montgomery, um Liberty Ship, como foram chamados os navios feitos às pressas pelos Estados Unidos para o transporte de suprimentos durante a Segunda Guerra Mundial, ancorou na entrada do Rio Tâmisa, na Inglaterra, com uma carga, literalmente, bombástica: milhares de explosivos, que seriam usadas pelos Aliados nos combates que então aconteciam na França.

Ele havia partido da Filadélfia com mais de 6 000 toneladas de bombas e munições, e sua missão era aguardar no estuário do principal rio da Inglaterra a chegada do comboio ao qual se juntaria, rumo a costa francesa.

Ao chegar lá, o comandante do SS Richard Montgomery recebeu ordens de se aproximar da margem, ancorar e aguardar os demais navios, que estavam por chegar.

Feito isso, foi para a sua cabine, descansar.

Horas depois, outros navios começaram a chegar e alguns deles notaram que a âncora do SS Richard Montgomery havia garrado e ele estava derivando em direção a um famoso banco de areia que havia na região.

E avisaram isso pelo rádio ao oficial de plantão no navio – que, no entanto, inexplicavelmente não acionou o comandante, que seguiu dormindo.

O resultado foi o encalhe do cargueiro no tal banco de areia, a cerca de 250 metros do canal e bem diante da então pequena cidade inglesa de Sheerness.

Não seria um grande problema removê-lo de lá, não fosse o fato de o navio estar abarrotado de carga, portanto pesado, e de a maré, justamente naquele instante, ter começado a baixar.

Nas horas seguintes, o navio foi atolando cada vez mais na areia fofa, até que, mesmo com a subida da maré, não conseguiu mais se desvencilhar da armadilha na qual havia se metido. Em seguida, seu casco, que não era propriamente resistente, como em todos os Liberty Ships, começou a trincar.

E seguiu rachando.

Era o fim do SS Richard Montgomery.

Dois dias depois, começaram os trabalhos de resgate e transbordo de sua delicada carga.

Mas logo o serviço teve que ser interrompido, porque as rachaduras no casco haviam causado a inundação da proa e o navio passou a gemer assustadoramente – sinal claro que não aguentaria por muito tempo o esforço de combater o sobe e desce das marés.

Caso rompesse de vez, as consequências seriam imprevisíveis, dada a letalidade da carga.

Temendo uma explosão, as equipes de resgate abandonaram o local.

E nunca mais se cogitou retirar as bombas que restaram no SS Richard Montgomery.

Que estão lá até hoje.

Uma das razões para os explosivos jamais terem sido removidos do navio foi o temor da repetição de um episódio que traumatizou os moradores de outra pequena cidade inglesa, a de Folkestone, às margens do Canal da Mancha, em julho de 1967.

Naquela ocasião, uma desastrada ação de remoção de bombas do cargueiro polonês SS Kielce, afundado em 1946, resultou numa explosão equivalente a força de um terremoto com 4,5 de força na Escala Richter, além de abrir uma cratera de seis metros de profundidade no leito marinho e destruir parcialmente muitas casas na cidade.

Se algo semelhante acontecesse com o SS Richard Montgomery, as consequências para os habitantes de Sheerness seriam bem piores, tanto pelo maior tamanho da cidade quanto pela menor proximidade dela com o naufrágio.

Mesmo a explosão controlada das bombas no interior dos restos do SS Richard Montgomery sempre esteve fora de questão, porque um estudo mostrou que a explosão da carga do navio geraria uma coluna de água com cerca de 300 metros de altura, e geraria uma espécie de tsunami, com ondas de até cinco metros de altura – o bastante para inundar Sheerness, que também sofreria danos em praticamente todas as suas casas.

A única saída, portanto, seria evacuar toda a cidade antes da operação, algo inviável na prática.

Assim sendo, adotou-se a política de empurrar o problema com a barriga, não fazer nada e deixar o navio como ele sempre esteve, até que – quem sabe? – à própria natureza resolva a questão.

Atualmente, em Sheerness (onde um gaiato outdoor na entrada na cidade dá as boas-vindas aos visitantes desejando que eles tenham “uma visita bombástica”), vivem cerca de 12 000 pessoas e ninguém dorme absolutamente tranquilo sabendo que há um navio cheio de bombas bem em frente à cidade.

Das 6 100 toneladas de explosivos que havia nos porões do SS Richard Montgomery naquela viagem, cerca de 1 400 toneladas permanecem dentro do que restou do navio, sob permanente risco de explosão, embora já tenham se passado décadas desde o naufrágio.

E o maior problema é onde elas estão.

O SS Richard Montgomery afundou em um local tão raso e perto da margem que não ficou totalmente submerso.

Seus mastros continuam visíveis fora d´água, o que torna a situação ainda mais perigosa, pelo risco de colisão de outros barcos.

Além disso, o velho cargueiro jaz bem na entrada do Rio Tâmisa, a mais movimentada rota marítima do Reino Unido, por onde passam cerca de 5 000 navios por ano.

Tempos atrás, dois deles só não atropelaram os escombros do SS Richard Montgomery – com consequências possivelmente trágicas, caso isso acontecesse – porque conseguiram desviar a tempo.

Para contornar o problema, desde o final da Segunda Guerra Mundial, as autoridades marítimas inglesas criaram uma “área de exclusão” em torno do local do naufrágio, sinalizada com boias e ameaçadores cartazes, alertando que ali a navegação é proibida, bem como a aproximação de pessoas.

E a área passou a ser monitorada 24 horas por dia.

Outro risco são as condições em que se encontram os restos do navio. Após mais de três quartos de século parcialmente debaixo d´água, o estado do SS Richard Montgomery é precário e sua estrutura está seriamente comprometida.

Qualquer ação mais efetiva nos destroços poderia gerar o colapso do que resta do casco e o movimento acionar involuntariamente uma das bombas, já que parte delas foi transportada com seus disparadores instalados.

Se uma única bomba for acionada, as demais também explodiriam.

O risco é tão real que, em 2012, durante as Olimpíadas de Londres, uma equipe de agentes especiais da polícia inglesa ficou de plantão no entorno do naufrágio do SS Richard Montgomery, porque havia o temor que ele pudesse ser usado como matéria-prima para um ataque terrorista.

Mais recentemente, o plano de construção de um aeroporto nas imediações de Sheerness não avançou especialmente por conta da existência dos restos do cargueiro bem na direção da pista, e a necessidade de removê-los, o que ninguém quer fazer.

Para os eternamente assustados moradores da região, é melhor conviver com um navio-bomba adormecido do que correr o risco de despertá-lo.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jun 24, 2022

No segundo dia de abril de 1982, a Argentina invadiu as Ilhas Falkland (“Malvinas”, para os argentinos, que sempre consideraram aquelas ilhas como sendo suas) e ficou aguardando a óbvia reação da Inglaterra – que não tardou a vir.

Uma semana depois, quando os ingleses já haviam despachado uma avassaladora frota de navios e aviões de combate para o extremo sul do Atlântico, a Junta Militar que governava a Argentina tratou de achar uma maneira de forçar a Inglaterra a retroagir.

Ou, no mínimo, ter outras preocupações, como forma a diminuir a intensidade dos ataques, então prestes a acontecerem.

Foi quando o almirante Jorge Anaya (foto), comandante da Armada Argentina e membro da Junta Militar que dirigia no país – e que havia ordenado a invasão das Malvinas –, bolou um plano tão mirabolante quanto audacioso: atacar de maneira secreta os ingleses, mas não nos arredores das ilhas, como esperado, e sim onde eles menos contavam: a própria Europa, de onde aquela frota havia partido e ninguém imaginava que pudesse haver um ataque.

Seria uma ação de sabotagem totalmente inesperada – como o ladrão que em vez de atacar a vítima na porta do banco, invade a casa dele e fica esperando o seu retorno.

Um lance genial, caso tivesse dado certo.

E chegou bem perto disso.

Não fosse uma sequência de trapalhadas dos argentinos.

O plano era enviar mergulhadores para explodir navios ingleses no seu próprio território, obrigado assim a Inglaterra a desviar sua atenção também para outros focos da guerra – e, talvez, até trazer de volta alguns combatentes, facilitando assim as coisas para as tropas argentinas nas ilhas.

Os mergulhadores avançariam submersos até os navios e grudariam minas magnéticas nos seus cascos, para que eles explodissem no próprio porto.

Mas, para evitar reações negativas mundiais, a ação não visaria navios comerciais ingleses nem transatlânticos de cruzeiro, bem mais fáceis de atacar, para não gerar vítimas inocentes.

O foco seriam apenas os navios de guerra da Marinha Inglesa que ficavam estacionados na Base Naval de Gibraltar, um polêmico enclave inglês no Sul da Espanha, o que favorecia, inclusive, o idioma, despertando assim menos suspeitas entre os moradores locais.

Os mergulhadores argentinos se fariam passar por turistas interessados em pescar, enquanto aguardassem, na cidade vizinha de Algeciras (que acabou virando codinome da própria operação), a ordem de atacar.

Para conduzir a missão, Anaya escolheu um oficial da Inteligência da Armada Argentina e três ex-terroristas do grupo Montoneros, que, no passado, haviam combatido contra os próprios militares argentinos.

E um deles, Maximo Nicoletti, que, nos tempos de terrorista, já havia implantado uma mina do mesmo tipo em um navio da própria Armada – portanto, com experiência no assunto, embora aquela explosão não tivesse dado totalmente certo -, comandaria a operação.

Disfarçados de turistas, os quatro argentinos embarcaram para a Europa tão logo os navios de combate ingleses zarparam rumo às ilhas invadidas.

Mas os problemas começaram logo no desembarque.

Para não levantar suspeitas, o grupo viajou para a França, e não diretamente para a Espanha, com passaportes falsos, feitos pelo governo argentino.

Lá, alugariam um carro e seguiram por terra até Algeciras, após uma parada na capital espanhola para retirar duas minas magnéticas submarinas que haviam sido enviadas à Madri, através da mala diplomática (portanto, sem vistorias) da Embaixada Argentina.

Mas a falsificação dos passaportes havia sido tão grosseira que o primeiro agente da alfândega francesa a examiná-los, ainda no aeroporto, estranhou a autenticidade dos documentos.

Mesmo assim, permitiu que eles entrassem no país.

Mas comunicou a suspeita aos seus superiores, que, por sua vez, avisaram o governo francês, que passou a monitorar os argentinos à distância.

No caminho para Algeciras, a fim de disfarçar o real propósito da viagem, os quatro argentinos dublês de agentes secretos compraram apetrechos de pesca e um bote de borracha, que, este sim, seria efetivamente usado na operação, quando ela fosse autorizada.

Mas a ordem para o ataque demorou muito a chegar, porque a junta militar argentina decidira esperar a chegada a base de uma nave de guerra inglesa realmente “representativa”, para dar mais relevância a ação.

Com isso, os quatro argentinos tiveram que ficar dias e mais dias na pequena Algecira, fingindo estar pescando, enquanto observavam, à distância, a base inglesa e traçavam planos para o ataque.

Também passaram a frequentar com assiduidade o comércio da cidade, onde, para não deixar pistas, pagavam tudo em dinheiro, em vez de cheques de viagens, como usualmente costumava ser feito por turistas de verdade.

Também por conta dos seguidos adiamentos na missão, eram obrigados a renovar periodicamente a permanência no hotel e o aluguel do carro, sempre com dinheiro vivo, e isso começou a deixar intrigado o chefe da Polícia local, que também passou a monitorá-los, achando que se tratavam de traficantes de drogas.

Até que, no dia 2 de maio, mesma data da chegada da fragata inglesa HMS Ariadne a base de Gilbratar, os ingleses afundaram o cruzador argentino General Belgrano, gerando a maior catástrofe argentina na guerra das Malvinas. Furioso, Anaya finalmente ordenou o ataque, que foi marcado para a noite seguinte.

Os quatro argentinos se prepararam, revisaram todo o plano – que previa a travessia da baía com o bote inflável até perto da base, onde Nicoletti e mais outro mergulhador nadariam, submersos, com as duas minas, até a fragata, retornando ao bote em seguida – e foram dormir, ansiosos pelo início da operação.

Que não chegou a acontecer.

Na manhã seguinte, o grupo acordou com a Polícia batendo na porta do hotel, e bastou uma simples busca nos quartos dos argentinos para encontrar os dois explosivos e os passaportes grosseiramente falsificados.

Conduzidos a delegacia local, os quatro então pediram para conversar em particular com o chefe da Polícia e contaram que estavam em uma missão secreta do governo argentino contra os ingleses, revelando o plano de explodir o HMS Ariadne – ao que o policial deu uma gargalhada e respondeu que, “se soubesse que era isso, não os teria prendido, porque a Inglaterra havia roubado Gilbratar da Espanha”.

Mas a missão já estava irremediavelmente fracassada.

Em Madri, ao saber da prisão dos quatro argentinos, o Primeiro Ministro espanhol Leopoldo Sotelo, que não queria tomar partido na questão da Guerra das Malvinas, determinou silêncio geral sobre o caso, e mandou um avião levar o grupo de mergulhadores para as Ilhas Canárias, de onde eles embarcaram, ainda com os mesmos passaportes falsos, de volta a Buenos Aires, sem nenhuma consequência legal sobre o ato que pretendiam executar.

Ao chegarem à Argentina, o grupo se dispersou e nunca mais voltou a atuar para a Junta Militar, que cairia em seguida, com o fim da desastrosa guerra contra a Inglaterra.

Anos depois, ao retornar a sua rotineira vida fora da lei, Maximo Nicoletti foi preso, por assalto a um carro forte, e contou tudo sobre a frustrada operação espanhola – que ninguém nunca soube ao certo, por que, afinal, não certo.

Nunca se soube o que levou aquele chefe de Polícia a prender os quatro argentinos, horas antes que eles explodissem a fragata HMS Ariadne.

Uma das teorias é que, ao saber dos passaportes falsificados, o governo francês tenha alertado os demais países europeus sobre a presença daquele grupo de pescadores de araque.

Outra, bem mais plausível, é que a Inteligência Britânica soubesse sobre a missão desde o princípio, porque monitorava as ligações telefônicas entre a Argentina e suas embaixadas, como a de Madri, para onde foram enviadas as duas minas magnéticas.

Em seguida, teria esperado pela chegada dos quatro “agentes” e acompanhado secretamente todos os passos do grupo em Algecira, até que eles recebessem a ordem para agir – o que, nesse caso, jamais aconteceria, como de fato não aconteceu.

O engenhoso plano da Argentina para virar o jogo da Guerra das Malvinas com um lance surpreendente acabou virando um rocambolesco fiasco.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com desconto de 25% para a compra dos dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jun 15, 2022

O submarino alemão U-65, lançado em junho de 1917, para ajudar nos combates da Primeira Guerra Mundial, durou pouco mais de um ano, até afundar, em julho do ano seguinte.

Mas deixou uma herança que é lembrada até hoje: a de ter sido o submarino mais maldito e mal-assombrado que se tem notícia.

A má fama começou quando ele ainda estava em fase final de testes, no próprio estaleiro, antes mesmo de ir para a água.

Durante uma checagem nas baterias da sua casa de máquinas, um vazamento de gás matou três operários.

Dias depois, a corrente que estava sendo usada por um guindaste para mover uma viga de aço até o submarino arrebentou, e a peça desabou sobre outro trabalhador – que também morreu.

Quando ficou pronto e foi para o mar, a fim de fazer seus primeiros testes práticos, o U-65 encalhou durante uma tempestade, e um dos marinheiros, que saíra no convés para avaliar a situação, foi subitamente levado por uma onda.

Seu corpo jamais foi encontrado.

Depois, em outro teste, um dos tanques de lastro inundou e gerou novo vazamento de gás nas baterias, matando mais dois tripulantes.

E não parou por aí.

Dias depois, durante um novo teste, outro tanque de lastro voltou a inundar, desta vez levando o submarino para o fundo da baía onde estava sendo feita a sua avaliação.

E ele ali ficou por 12 horas, até que sua desesperada tripulação, já quase sem ar para respirar, conseguiu fazer um reparo de emergência e retornar à superfície.

Quando isso aconteceu, já parecia claro para alguns tripulantes – bem como alguns oficiais da Kriegsmarine, como era chamada a Marinha Alemã – que havia algo de sobrenatural envolvendo o U-65.

E eles tiveram certeza disso quando, dias após ser comissionado, um dos seus torpedos explodiu quando era colocado no submarino, matando o segundo oficial de bordo – cujo suposto fantasma, dali em diante, passou a ser visto pela amedrontada tripulação nos mais diferentes pontos do U-65.

Temendo que o pavor da tripulação com aquele espectro comprometesse as ações de combate do U-65, a Kriegsmarine designou um comodoro cético para interrogar os oficiais e marinheiros do submarino, a fim de pôr um ponto final naquela nefasta fama.

Mas, após conversar com os tripulantes e ouvir seus relatos, até o próprio comodoro ficou convencido de que algo de anormal poderia mesmo estar acontecendo naquele submarino.

E recomendou que o U-65 fosse retirado de serviço, para troca de tripulação “e outras ações” – que incluíram até um ritual de exorcismo a bordo do U-65, conduzido por um pastor luterano, a convite da corporação.

Feito isso, uma nova tripulação foi alocada no submarino, sob ameaça de punição, caso as histórias sobre encontros sobrenaturais a bordo continuassem.

E elas continuaram…

Um mês depois, um dos tripulantes garantiu ter visto um vulto desconhecido entrando no compartimento de torpedos, mas, ao checar o cômodo, ele estava vazio.

Quase ao mesmo tempo, outro marinheiro passou a ter alucinações e se atirou ao mar, durante uma das subidas do U-65 à superfície.

Mas o pior de tudo ainda estava por vir.

Em 10 de julho de 1918, um submarino americano avistou o U-65 parado na superfície, aparentemente com algum problema, e se preparou para torpedeá-lo.

Seria um alvo fácil, já que o submarino estava inerte.

Por isso, o comandante americano não teve pressa.

Mandou carregar os torpedos e mirar o alvo com precisão, para não desperdiçar munição.

Mas nem precisou usá-la.

Enquanto os torpedos ainda eram posicionados, o U-65 explodiu bem diante do periscópio do submarino americano, que não chegou a fazer disparo algum.

Como não havia nenhuma outra embarcação na região, a explosão do U-65, que decretou a morte de toda a sua tripulação, foi creditada a auto detonação dos seus próprios torpedos, por mal funcionamento do sistema, o que explicaria por que o submarino estava totalmente inerte na superfície.

Durante 86 anos, esta foi a versão mais aceita para o fim do maldito submarino alemão.

Até que, em 2004, uma equipe de mergulhadores encontrou os restos do U-65 no fundo do mar e – surpresa! – o seu compartimento de torpedos estava intacto!

O que, então, teria causado aquela explosão?

Para muitos, a explicação, como nos demais casos envolvendo aquele amaldiçoado submarino, estaria além da razão.

Gostou dessa história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com preço promocional e desconto de 25% para os dois volumes, e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jun 14, 2022

Na segunda metade da década de 1960, o americano Hugo Vihlen, então um piloto de aviões da empresa Delta Airlines, decidiu que iria atravessar o oceano Atlântico com um minúsculo barco que ele mesmo construíra: o April Fool, que tinha apenas 6 pés (ou 1,82 m) de comprimento.

Embora mal coubesse dentro daquela caixinha equipada com um mastro, ele efetivamente fez aquela improvável travessia, da África à Florida, em 1968, despertando em outros aventureiros a vontade de superá-lo.

Um deles em especial, o inglês Tom McNally, fez de tudo para bater a marca do americano.

Até que conseguiu, a bordo de um barquinho ainda menor, de 5 pés e 4,5 polegadas ou pouca coisa mais que um metro e meio de comprimento.

Mas até que isso acontecesse, muita coisa aconteceu na disputa ferrenha entre os dois.

A começar pelas duas primeiras tentativas fracassadas de Hugo Vihlen.

Por duas vezes, ele tentou partir do Marrocos e em ambas foi trazido de volta à costa pelos ventos contrários – o barquinho do americano não conseguia navegar contra o vento.

Mas, longe de desanimá-lo, o fracasso inicial deixou Vihlen ainda mais determinado.

Ele haveria de conseguir cruzar o Atlântico com o seu minúsculo barco!

E conseguiu, na terceira tentativa.

O segredo foi escolher uma época do ano em que os ventos não fossem tão violentos e equipar o April Fool com dois recursos inicialmente não previstos no projeto: um motorzinho de popa de 3 hp, para ser usado apenas nos momentos mais críticos (até porque não havia espaço a bordo para armazenar combustível), e uma âncora de tempestade, uma espécie de saco submerso cuja função é impedir que o barco ande para trás ao navegar sob ventos contrários.

As duas novidades deram certo.

Mas o April Fool era tão acanhado que não cabia nem o estoque de água e comida necessário para aquela longa travessia.

Vihlen estocou tudo o que podia na parte oca da quilha e praticamente navegava sobre latas de comida.

Com a umidade, muitas delas perderam os rótulos e ele passou a não saber o que continham.

Só descobria quando as abria.

Comer virou uma loteria.

Além disso, à noite, Vihlen precisava acordar de hora em hora para checar se havia alguma embarcação vindo na direção do seu casquinho, que, de tão minúsculo, não era detectado pelos radares dos navios.

Também passou a sentir estranhas dores na parte de baixo do estômago, que ele temia ser uma crise de apendicite – algo fatal para quem está sozinho no meio do oceano.

Preocupado, passou boa parte da travessia se autorrecriminando por não ter extraído previamente o apêndice, bem como os dentes do sizo, atitude que todo navegador em solitário deveria tomar, por precaução.

Mas, felizmente, nada de ruim aconteceu.

Problemas mesmo Vihlen teve quando chegou bem perto da costa da Florida e foi atingindo por fortes ventos, o que levou a Guarda Costeira Americana a vir ao seu encontro e exigir que ele embarcasse no barco da corporação – além de rebocar o April Fool até a costa.

Para quem havia atravessado um oceano inteiro aguardando ansiosamente o momento da chegada, aquela imposição foi uma decepção e tanto.

E não seria a única vez que as autoridades marítimas americanas implicariam com as diminutas dimensões dos barcos de Vihlen.

Mesmo assim, 84 dias depois de ter partido do Marrocos, o April Fool tocou as águas da Florida, do outro lado do Atlântico, depois de ter navegado mais de 7 000 quilômetros e cravado o recorde de menor barco a realizar tal façanha até então.

Um feito e tanto.

Embora Vihlen tenha sofrido um bocado.

O recorde do americano durou 25 anos.

Mas, desde o começo, instigou outro exótico navegador a também vencer o Atlântico a bordo de um barquinho que qualquer ser humano mais sensato não usaria nem para atravessar um riacho.

O inglês Tom McNally era um artista com pouquíssimos recursos financeiros e um navegador totalmente inexperiente quando decidiu navegar de um lado a outro do Atlântico, inicialmente com um pequeno veleiro convencional.

Na primeira tentativa que fez de atravessar da Europa ao Caribe, errou tanto a rota que veio parar no Brasil.

Em seguida, o inglês não sossegou enquanto não construiu o seu primeiro micro-barco, o Big C, que tinha 6 pés e 10 polegadas ou pouco mais de dois metros de comprimento.

Com ele, em 1983, McNally repetiu o feito de Vihlen, só que no sentido inverso.

Partiu do Canadá e navegou até a Irlanda com o seu barquinho em forma de cápsula, que era apenas 25 centímetros maior que o usado por Vihlen para cravar o recorde.

E este seria o seu próximo objetivo: atravessar o Atlântico com um barco menor que o do americano.

No caminho, McNally chegou a ser confundido com um náufrago pelos tripulantes de um navio e teve que beber água do mar depois que o estoque de água doce do Big C acabou (décadas depois, ao ser diagnosticado com câncer, os médicos se perguntaram se não teria sido isso o início de seus problemas de saúde).

Apesar de tudo, quando chegou, combalido, ao litoral da Irlanda, McNally tinha certeza de que era possível fazer aquela travessia com um barco menor ainda.

E foi o que ele fez, dez anos depois.

Em 1993, depois de construir outro barquinho, o Vera Hugh, assim batizado em homenagem a sua mãe, com impressionantes 5 pés e 4,5 polegadas de comprimento (pouco mais de 1,63 m), McNally embarcou para o litoral do Canadá, disposto a, desta vez, bater o recorde de Vihlen.

Lá, por mera coincidência, encontrou o próprio rival, que ao saber dos rumores sobre o diminuto barco que McNally usaria na tentativa, também construíra outro micro-veleiro, o Father´s Day, de 5 pés e 6 polegadas (1,67 m), para tentar a mesma travessia.

Só o que o americano não sabia é que o seu novo barco era quatro centímetros maior que o do inglês.

A descoberta chocou Vihlen, que havia optado por partir do litoral do Canadá depois de ter sido impedido de ir para o mar na costa do seu país pela Guarda Costeira Americana, que, uma vez mais, julgara a embarcação dele frágil demais.

No Canadá, Vihlen conheceu McNally e, apesar da inesperada dupla surpresa (de encontrar o rival e de descobrir que o barco dele era menor que o seu), começou ali uma respeitosa amizade, regida pela mútua admiração.

Mesmo sabendo que o barco do inglês era menor que o Father´s Day, Vihlen resolveu tentar a travessia, contando que o adversário não conseguiria – como, de fato, não conseguiu.

Mas ele tampouco.

O mau tempo impediu que os dois fossem além de poucas milhas da costa. Vihlen, então, retornou à Florida com uma só coisa em mente: tentar novamente – mas só depois de cortar um pedaço do seu barco, para que ele ficasse menor que o do concorrente.

Vihlen e McNally podiam ter ficado amigos, mas continuavam adversários quando a questão era atravessar o Atlântico com o menor dos barcos.

Já McNally voltou à Europa disposto a tentar uma nova travessia, agora no mesmo sentido Leste-Oeste que Vihlen usara um quarto de século antes.

Naquele mesmo ano e com o mesmo barco, o Vera Hugh, onde, entre outros incômodos, só era possível dormir em posição fetal porque não havia espaço para esticar as pernas, McNally, já com 53 anos, partiu de Portugal e, quatro meses e meio depois, foi dar em Porto Rico, no Caribe.

Chegou desidratado e faminto, porque a travessia levou bem mais tempo do que os seus parcos suprimentos permitiam, e teve até que ser hospitalizado antes de seguir viagem até a Florida (onde, não por acaso, vivia o seu amigo/adversário), completando assim a travessia do Atlântico.

E, finalmente, batendo o recorde de Vihlen.

Que, no entanto, revidou em seguida.

Depois de cortar cinco centímetros no comprimento do Father´s Day (a guerra entre os dois passou a ser por milímetros), Vihlen voltou ao mar para dar uma resposta imediata a McNally.

Mas, outra vez mais, foi impedido pelas autoridades americanas de partir das águas do seu país.

Após quatro tentativas (numa delas, chegou a ser interceptado no mar por um avião da Guarda Costeira), desistiu e tomou o rumo do Canadá, de onde, finalmente, avançou Atlântico adentro, para uma nova tentativa – e para recuperar o título de recordista.

Cento e cinco dias depois, Vihlen, já com 65 anos, chegou à Inglaterra, a bordo da segunda versão do Father´s Day, que media 5 pés e 4 polegadas – apenas meia polegada (pouco mais de um centímetro) a menos que o barco usado por McNally.

O inglês, no entanto, não se deu por vencido.

Na volta aos Estados Unidos, Vihlen foi surpreendido pelo anúncio de que McNally, já então razoavelmente conhecido pelo apelido “Crazy Sailor”, ou “Velejador Maluco”, pretendia construir um novo barco, o Vera Hugh II, com inacreditáveis 3 pés e 10,5 polegadas de comprimento (menos de 1,20 m!), que ele de fato fez, embora, sem recursos, tenha levado nove anos para terminá-lo.

Quando, finalmente, o microscópico barco (que tinha equipamentos improvisados como a escotilha extraída de uma velha máquina de lavar roupas) foi para a água, em 2002, um improvável imprevisto interrompeu a travessia de McNally: o barquinho foi roubado durante uma escala nas Ilhas Canárias.

De tão pequeno, deve ter sido içado para outro barco e levado embora.

O inglês, então, passou a buscar dinheiro para construir outro barco e anunciou que ele seria meia polegada menor que o anterior (3 pés e 10 polegadas, ou 116 centímetros), embora o novo desafio fosse ser o dobro: ir e voltar no Atlântico, arrecadando recursos para um fundo de auxílio as vítimas do câncer – entre elas, ele próprio, que já havia sido diagnosticado com a doença.

Ao saber dos planos do rival, Vihlen replicou, garantindo que construiria um barco de 3 pés e 8 polegadas, cinco centímetros menor que o do amigo/adversário, para defender o seu recorde.

Mas nenhum dos dois chegou a executá-los.

McNally, doente, não teve como levar o projeto adiante.

E Vihlen, sem a ameaça do concorrente, não viu motivos para voltar ao mar para bater um recorde que já era seu.

McNally morreu em 2017, vítima de câncer, mas Vilhen segue vivo até hoje, ainda como recordista da travessia do Atlântico com o menor barco de todos os tempos.

Pelo menos, por enquanto…

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1 e 2 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com preço promocional de 25% de desconto para os dois volumes e ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler OUTRAS HISTÓRIAS

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Imagem: Reprodução National Maritime Museum Cornwall

Comentários