por Jorge de Souza | mar 30, 2022

No início do século passado, a Marinha do Brasil era considerada uma potência no continente sul-americano, pelos bons navios que possuía.

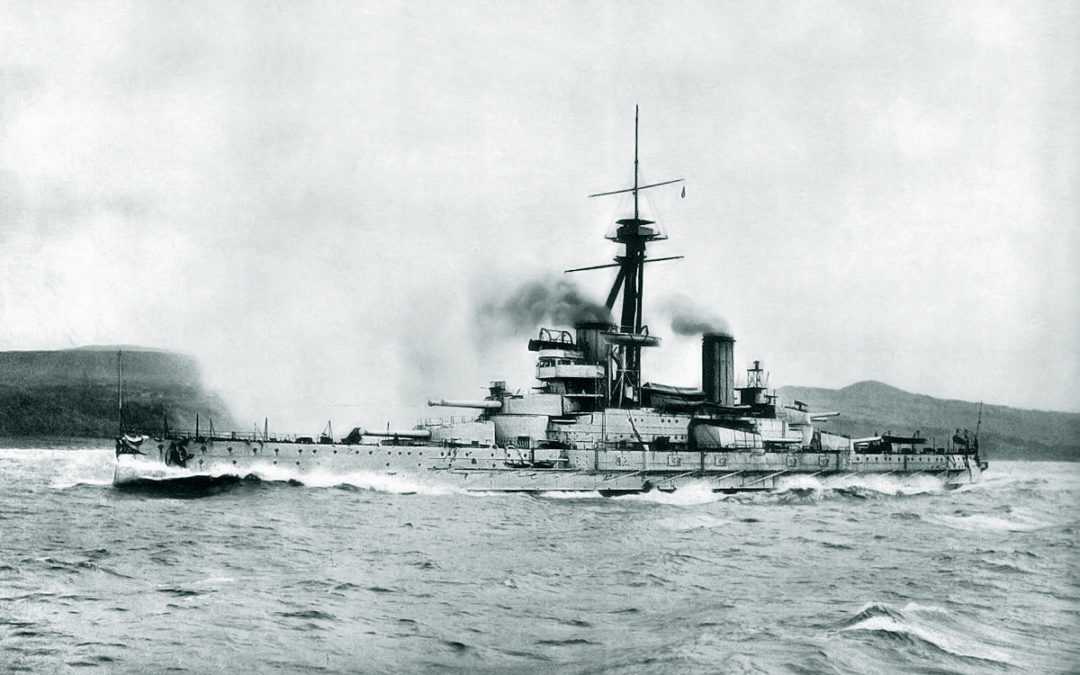

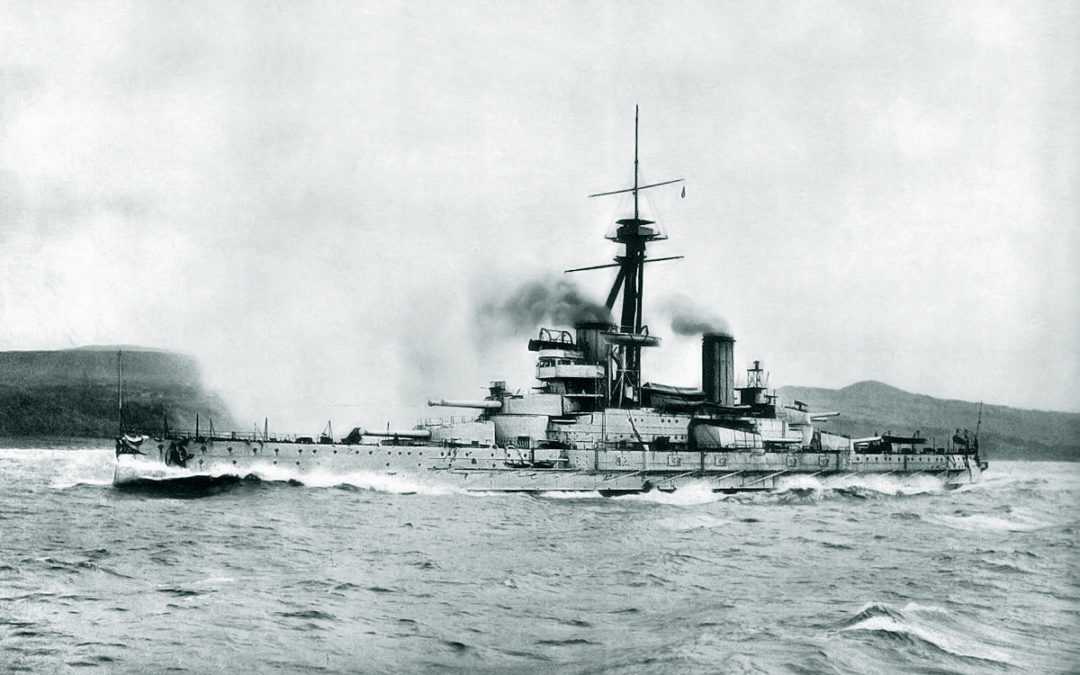

Um deles era o encouraçado São Paulo, de 20 000 toneladas, construído sob encomenda, na Inglaterra, e com um prestigioso histórico na corporação.

Logo na sua viagem inaugural, rumo ao Brasil, em 1910, coube a ele trazer o então presidente do país, Hermes da Fonseca, e, mais tarde, também os restos mortais do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina – além de ter participado da Revolta das Chibatas, movimento deflagrado pelos marinheiros contra o fim dos maus tratos e castigos físicos na Marinha Brasileira, e de ter atuado, como fortaleza flutuante na proteção ao porto de Recife, durante a Segunda Guerra Mundial.

No entanto, após quase meio século de serviços prestados, o então já defasado encouraçado estava obsoleto e ultrapassado.

Mas ainda em relativo bom estado, como mostrou sua última grande revisão, em 1948, quando foi colocado em dique seco e constatado que seu casco, de fundo duplo, permanecia intacto.

Como, no entanto, sua capacidade de navegação já estava limitada, o encouraçado São Paulo foi colocado à venda, e logo atraiu o interesse dos próprios ingleses, mas com outro objetivo: transformá-lo em sucata, já que nos anos pós-guerra a Europa sofria carência e escassez de aço.

O negócio foi fechado e ficou acertado que a empresa inglesa que comprara o navio enviaria dois rebocadores ao Brasil, para buscá-lo.

À Marinha do Brasil, que já vinha sucateando o encouraçado para manter funcionando as demais embarcações da corporação, restou apenas acabar de depenar o navio, retirando todos os seus equipamentos, inclusive portas estanques, caldeiras (que alimentavam a sua propulsão, ainda a vapor), e todos os armamentos, cujos vãos e orifícios no casco foram tapados com pranchas de madeira.

Mesmo assim, o serviço atrasou.

Quando dois rebocadores ingleses, o Bustler e Dexterous, chegaram ao Rio de Janeiro para recolher o navio, ele ainda não estava pronto para a sua derradeira viagem – e que seria a última de fato, porque o encouraçado São Paulo jamais chegaria à Inglaterra.

Com o passar dos dias, os comandantes dos dois rebocadores começaram a ficar aflitos com aquele atraso.

Eles pretendiam fazer a travessia, que prometia ser bem lenta, dado o tamanho da embarcação a ser rebocada, antes que começasse a temporada de tempestades de inverno no Atlântico Norte, o que geralmente acontecia a partir de novembro.

Sabiam também que não seria nada fácil rebocar um pesado encouraçado em mares agitados.

E passaram a pressionar os oficiais brasileiros encarregados da preparação do barco, estes sim habituados a um costumeiro atraso.

Até que, em 20 de setembro de 1951, bem mais tarde do que os comandantes ingleses desejavam, o encouraçado São Paulo ficou pronto e deixou o porto do Rio de Janeiro, puxado pelos dois rebocadores.

Dentro dele, iam oito tripulantes da equipe inglesa, encarregados de monitorar o comportamento do navio inerte durante a travessia.

As informações entre as equipes eram passadas através de um rádio portátil, já que o equipamento original do navio também havia sido retirado.

Por outro lado, foram embarcados dois pequenos barcos de apoio, coletes salva-vidas e duas dúzias de foguetes sinalizadores, para o caso de alguma emergência a bordo do navio a reboque.

Por muito pouco, a tripulação do São Paulo não ganhou também a companhia de uma família inglesa, pai, mãe e filho, desejosa de retornar ao seu país, mas sem recursos para comprar passagens.

Em troca da viagem, eles haviam proposto trabalhar a bordo, especialmente a mulher, que se ofereceu para a ser cozinheira do navio.

Mas, ao examinar o interior totalmente depenado do São Paulo, ela mesma mudou de ideia.

Foi a melhor decisão da sua vida, como ficaria tragicamente comprovado semanas depois.

O reboque do encouraçado foi feito através de dois longos e grossos cabos, cada um com 30 centímetros de espessura, e a velocidade do comboio, por questões de segurança, não passava dos cinco nós.

Tão lento que o comboio levou um mês e meio para atingir a metade do caminho, nas proximidades do arquipélago dos Açores.

E foi quando tudo aconteceu.

Até então, a viagem vinha sendo lenta, mas tranquila.

Mas, naquelas alturas do calendário, início de novembro, as condições climáticas no Atlântico Norte já haviam mudado bastante.

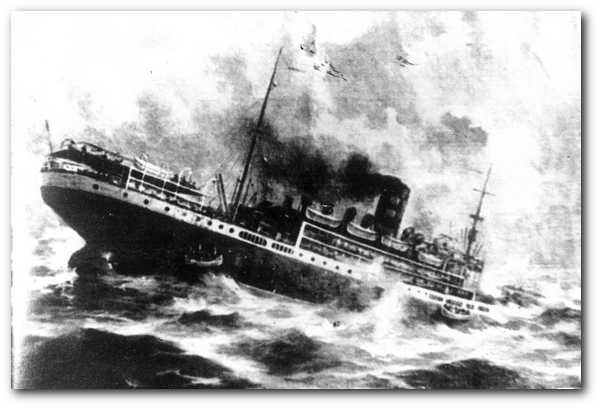

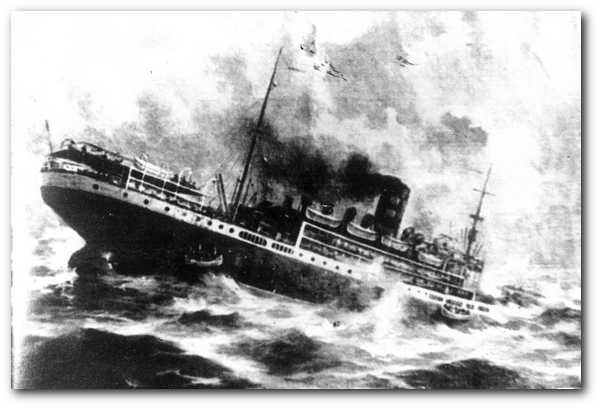

A suavidade do outono dera lugar às primeiras tempestades de inverno, e uma delas, bem mais forte que as anteriores, atingiu o comboio no início da tarde de 6 de novembro de 1951.

Rapidamente, a visibilidade foi piorando na mesma proporção em que as ondas aumentavam de tamanho.

E a operação de reboque foi ficando cada vez mais difícil, com o grande navio oscilando muito e dando apavorantes trancos nos cabos.

O São Paulo estava perto de ficar incontrolável.

No final da tarde daquele dia, quando já não era mais possível ver o encouraçado, por conta das altas ondas e da baixa visibilidade, os comandantes dos rebocadores fizeram contato, pelo rádio, com a tripulação do São Paulo, para saber como estava a situação a bordo.

Do navio a reboque, os oito homens relataram o desconforto gerado pela grande instabilidade do casco, comportamento que nem o enchimento dos tanques de lastro, para evitar que o navio balançasse excessivamente na viagem, conseguiu atenuar.

Foi a última vez que se teve notícias deles.

Em seguida, as condições de navegação pioraram ainda mais e os dois rebocadores passaram a ter extrema dificuldade em manter esticados os cabos que os atavam ao navio – sem falar no risco de uma colisão entre as embarcações.

Os trancos e solavancos eram apavorantes e começaram a causar danos em um dos rebocadores, o Dexterous.

Temendo o pior, o comandante do rebocador danificado mandou soltar o cabo do reboque.

Se não fizesse isso, havia o risco de o rebocador passar a ser puxado pelo encouraçado, em vez de puxá-lo.

E o resultado, muito provavelmente, seria o seu naufrágio.

Só que, ao soltar o seu cabo, toda a tensão foi transferida para o do outro rebocador – que, não suportou e rompeu.

Era o que faltava para selar o destino do encouraçado São Paulo.

Ele agora estava à deriva, descontrolado, entregue à própria sorte na tempestade e sem nenhum meio de propulsão capaz de permitir abordar as ondas com alguma segurança.

Era o seu fim.

O que exatamente aconteceu, nunca se soube nem jamais será sabido – porque tudo desapareceu no mar.

Quase que instantaneamente, aquele grande e poderoso navio foi engolido pelas ondas, ao que tudo indica numa só talagada, sumindo da superfície como num passe de mágica, levando junto os seus oito infelizes ocupantes.

Quando o comandante do Dexterous pegou o rádio para avisar os colegas do encouraçado sobre a decisão de soltar o cabo, já não houve resposta do outro lado.

Mas ele só compreendeu o por que daquele silêncio quando o comandante do outro rebocador o avisou, também pelo rádio, que o seu cabo havia rompido.

A explicação, então, só poderia estar na pior das hipóteses: o encouraçado havia afundado.

Imediatamente, o navio desapareceu dos radares dos dois rebocadores.

No mesmo instante, eles iniciariam as buscas, apesar do mar em fúria e do estado precário de um deles.

Do Dexterous e do Bustler foram disparados foguetes, na esperança que os tripulantes do navio respondessem da mesma maneira, com os sinalizadores que os havia a bordo.

Mas não houve nenhuma resposta.

Os dois rebocadores passaram a noite navegando em círculos, buscando algum sinal ou vestígio do São Paulo na superfície.

Nada encontraram.

Nem mesmo uma simples rolha que pudesse ter escapado de afundar junto com o navio – talvez, porque, como o encouraçado havia sido totalmente depenado antes da viagem, não houvesse mesmo muito o que se desprender dele.

Com a ajuda de aviões das Forças Aéreas da Inglaterra, Estados Unidos e Portugal, as buscas continuaram por mais uma semana.

Até que todos tiveram que admitir o improvável: mesmo tendo 17 compartimentos estanques, cujas funções eram justamente impedir naufrágios fulminantes, o encouraçado São Paulo havia sido tragado pelo mar, de uma só vez, como uma simples canoa.

O mais provável é que ele tenha adernado em demasia ao ser atingindo pelas ondas, após perder sua ligação com os rebocadores, e tombado, inundado, capotado e mergulhado.

Tudo isso em questão de minutos.

Mas, como um navio de 150 metros de comprimento poderia ter sido engolido inteiro em tão pouco tempo?

Para tentar responder esta pergunta, um inquérito foi instalado na Inglaterra e, três anos depois, o comandante do rebocador Dexterous foi levado a julgamento.

Pesava sobre ele a acusação de, ao tomar a decisão de soltar o cabo que atava o navio ao seu rebocador, ter entregue à própria sorte os oito tripulantes do São Paulo.

Os familiares das vítimas cobravam justiça e a investigação decidiu recuar no tempo, até quando o encouraçado ainda estava no Brasil, sendo preparado para a viagem.

Naquela ocasião, a decisão de extrair as portas estanques dos deques e tapar os orifícios dos armamentos no casco com meras placas de madeira chamou a atenção dos investigadores, que concluíram que as duas coisas poderiam ter contribuído para a inundação acelerada do navio.

Também deduziram que colaborou bastante para a tragédia o fato de a preparação do encouraçado ter atrasado, o que impediu que os comandantes dos rebocadores fizessem a travessia no período desejado, antes que começassem as tormentas de inverno, embora eles também tivessem falhado ao não adiar a viagem – o que, no entanto, traria sérios prejuízos financeiros a empresa que comprara o navio.

Quanto a decisão do comandante do Dexterous de soltar o cabo do reboque (que ele alegou só ter feito por temer o seu próprio naufrágio e por acreditar que um navio com aquele porte sobreviveria a tempestade, mesmo se ficasse à deriva), o júri não viu nada de irregular no procedimento e definiu que, “do contrário, a tragédia teria sido maior ainda”.

Por fim, o julgamento inocentou o comandante acusado e, depois de puxar as orelhas dos responsáveis brasileiros pela preparação do navio, concluiu que o que efetivamente levou o encouraçado ao naufrágio foi a sua incapacidade de realizar manobras num mar que exigia isso, acima de tudo.

Ninguém foi punido pela morte dos oito infelizes ocupantes do encouraçado São Paulo.

Nem lá, nem aqui.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, Volumes 1 e 2, que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com 25% de desconto nos dois livros e ENVIO GRÁTIS.

Quer ler outras histórias? Clique aqui

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | mar 24, 2022

Na noite de 29 de janeiro de 2014, um homem barbudo, semi-nu e oscilando entre a euforia e o desespero, foi dar numa praia deserta do esquecido atol de Ebon, nas remotas Ilhas Marshall, num trecho particularmente ermo do oceano Pacífico.

E chegou contando uma história extraordinária: a de que cruzara o maior dos oceanos à deriva, sem água nem comida, levado apenas pelas correntes marítimas, a bordo de um barco que não passava de uma canoa de fibra de vidro, depois que o motor quebrou, na costa do México, a mais de 10 000 quilômetros dali, quase do outro lado do mundo.

Ele dizia que passara mais de um ano boiando no mar e sobrevivera graças a carne e o sangue de peixes, aves e tartarugas, que foi capturando pelo caminho.

Quando não chovia, aplacava a sede bebendo a própria urina.

E para se proteger do sol e das intempéries, passara a maior parte daqueles mais de 400 dias no mar curvado dentro de uma grande caixa de isopor, único abrigo que seu barco oferecia.

Nunca ninguém sobrevivera tanto na vastidão de um oceano, muito menos sem nenhum recurso, como aquele homem, o pescador salvadorenho Jose Alvarenga, dizia ter feito.

Uma história tão inacreditável de resistência e sobrevivência que muitos não acreditaram mesmo.

Até porque ela envolvia algo pior ainda: a morte de seu companheiro de infortúnio, após quatro meses de privações no oceano, o que lhe rendeu insinuações até de canibalismo, já que ele chegara em ótimo estado para quem passara tanto tempo de privações, naquela situação.

Para alimentar ainda mais as dúvidas, Jose passou um bom tempo sem revelar maiores detalhes da sua saga, o que só concordou em fazer seis meses depois, quando há muito já havia virado herói ou farsante.

E o que ele contou deixou o mundo ainda mais emocionado, a começar pela descrição que fez do dia em que o seu pesadelo, por fim, terminou – 14 inacreditáveis meses depois de ter começado.

Tudo aquilo começou um ano e dois meses antes, na manhã de 17 de novembro de 2012, na praia de Paredón, na costa oeste do México.

Naquele dia, o mar não estava bom e uma tormenta se aproximava.

Mesmo assim, Jose, de 36 anos, decidiu sair para pescar tubarões, como sempre fazia.

E chamou um jovem pescador para ir junto: Ezequiel Cordoba, de 22 anos.

Os dois pegaram alguns apetrechos (entre eles, uma grande caixa de isopor, para estocar os peixes que capturassem) e partiram.

O barco era um simplório casco aberto de oito metros de comprimento, que não passava de uma grande canoa, sem nenhum conforto ou abrigo.

Apesar do mar grosso, a pescaria foi boa.

Na metade do segundo dia, Jose e Ezequiel já haviam acumulado quase 400 quilos de carne de tubarão a bordo.

Mas as ondas e o vento seguiam aumentando e convenceram a dupla a regressar para a costa.

Jose girou a chave de ignição e tentou dar partida no motor.

Nada.

Tentou de novo e nenhum sinal.

Seguiu tentando – três, quatro, dez, vinte vezes -, até que julgou prudente poupar a bateria para pedir ajuda pelo rádio.

Pegou o aparelho e chamou o responsável pela frota de pescadores, na praia.

Só conseguiu dizer que o motor havia pifado e soltar um palavrão.

A bateria fraca e a grande distância da costa não permitiram mais nada.

Os dois estavam a cerca de 70 quilômetros do litoral, com o tempo piorando a cada instante e, agora, sem rádio nem motor.

Era o começo de um longo – muito longo – calvário, que os levaria a viver a pior privação que um ser humano pode experimentar: a do completo isolamento no mar, sem água nem comida, sequer esperanças de sair vivo daquele suplício.

Durante quatro dias, a tempestade uivou e elevou o mar, sem clemência.

Por isso, as buscas por eles só começaram quando a tempestade perdeu força.

E, quando isso aconteceu, José e seu companheiro já estavam longe, levados pelas ondas e pelos ventos para o pior lado possível: o do mar aberto no Pacífico, o maior de todos os oceanos.

Dali em diante só havia água.

E mais nada.

Para piorar a situação, não restara nada dos 400 quilos de peixe que eles haviam pescado, porque a única maneira de evitar que o frágil barco fosse à pique na tormenta foi aliviando o seu peso e atirando ao mar todo o pescado, bem como o material usado para capturá-lo.

Nos primeiros dias, Jose e Ezequiel nada fizeram a não ser olhar para a imensidão do oceano, torcendo por um resgate.

Mas já estavam distantes demais para serem encontrados.

Na sua comunidade de pescadores, já eram dados como mortos.

Pelo menos, de vez em quando, chovia.

E os dois aproveitavam para matar a sede.

Mas, com o passar dos dias, Ezequiel entrou em profunda depressão.

Não queria nem mais beber água da chuva.

Jose, faminto e vendo o estado do amigo, resolveu por em prática algumas saídas para conseguir comida.

Astuto e habilidoso, ele logo aprendeu a capturar, com as duas mãos em forma de concha, peixinhos que acompanhavam o casco na sua lenta deriva.

Aprendeu, também, a agarrar pelas patas as aves que se aproximavam do barco, ficando para isso deitado imóvel no fundo do casco, feito um cadáver.

Com o tempo, além de peixes e aves, ele também desenvolveu técnicas para puxar pequenas tartarugas para dentro do barco, quando elas subiam para respirar.

Tanto pela carne quanto pelo sangue, ambos abundantes em gorduras e proteínas, as tartarugas logo se tornaram a principal fonte de alimento e sobrevivência dos dois pescadores.

Mas, logo, Ezequiel não conseguia mais engolir aquilo. E começou a definhar rapidamente.

No final de janeiro de 2013, já somava um mês que Ezequiel não comida nada.

Seu organismo não aceitava.

Só de sentir o cheiro fétido da carne das tartarugas e das aves, vomitava.

Com isso, se desidratava ainda mais.

Dias depois, ele morreu, na mais completa inanição.

Até então, Ezequiel era uma valiosa companhia para José – alguém para dividir o medo e a solidão.

De vez em quando, os dois conversavam, para distrair a mente.

À noite, dormiam abraçados, para atenuar o frio, dentro da grande caixa de isopor, único abrigo que tinham.

Jose invariavelmente sonhava com comida e tinha horríveis pesadelos – que, ao acordar, continuavam, porque aquele tormento no mar era real e não apenas um sonho ruim.

Nada poderia ser mais desesperador do que aquele deserto de água salgada ao redor dele.

Dois dias antes de Ezequiel morrer, os dois haviam feito um pacto: se um deles sobrevivesse, contaria aos familiares do outro como foram os seus últimos momentos.

Mas, quando isso aconteceu, Jose manteve o esquelético cadáver do amigo a bordo por mais quatro dias, na insana esperança de que ele voltasse à vida.

Só então depositou o corpo do companheiro no mar.

Os tubarões deram conta do funeral.

A morte de Ezequiel perturbou Jose profundamente.

Não era apenas a perda de um amigo.

Erro fim do único elo que lhe restava com a humanidade.

Ficou sozinho naquele oceano interminável e isso fez com que passasse a desenvolver pensamentos suicidas.

Mas um pensamento veio à sua mente: era preciso sobreviver àquele tormento, para provar a existência de Deus.

Dias depois, ele avistou um navio no horizonte.

E vinha na sua direção.

Jose começou a gritar e gesticular, agradecendo a Deus.

Mas o navio passou reto – e tão perto, que, do convés, um dos marinheiros chegou a acenar para ele, como que retribuindo àqueles desesperados movimentos de braços.

Não era possível que alguém imaginasse que aquele homem estava ali, no meio do oceano, com um barco que era pouca coisa maior do que um bote, por pura vontade.

Mas foi o que aquele marinheiro deve ter pensado.

Enquanto isso, na distante Praia de Paredón, no litoral mexicano, um grupo de pescadores depositou flores no mar.

Fazia um ano que Jose e Ezequiel haviam sumido.

E mal sabiam eles que Jose ainda estava vivo.

No mar, Jose não sabia onde estava.

Mas sabia que avançava na direção de algum lugar.

Avaliava isso pelas mudanças na posição do sol.

Obsessivamente vasculhava o horizonte, em busca de ilhas e de nuvens, que trouxessem chuvas, para aplacar a sede.

Quando não chovia, como aconteceu durante cerca de três meses seguidos, a única saída era beber a própria urina.

Fez isso várias vezes.

O único consolo é que quase sempre havia o que comer: aves, peixes, tartarugas –

A carne dos bichos fornecia, também, algum tipo de líquido para o organismo.

Jose sorvia o sangue deles como se fosse água cristalina, e tratava de manter o próprio corpo sempre molhado, a fim de evitar a perda de líquidos pela transpiração.

Capturou tantas aves e tartarugas que perdeu a conta.

Peixes também.

Especialmente quando eles eram encurralados pelos tubarões, junto ao casco.

Só era preciso ser rápido, para puxá-los para dentro do barco antes que sua mão virasse comida dos próprios tubarões.

Em certo momento, Jose capturou tantas aves que passou a achar que havia terra firme por perto.

E havia mesmo.

Quando o dia 29 de janeiro de 2014 amanheceu, Jose mirou o horizonte e notou algumas manchas ao longe.

Pareciam coqueiros

E eram coqueiros!

De uma ilha ao longe.

Seu primeiro impulso foi se atirar no mar e sair nadando.

Mas, com os pés inchados feito bolas de basquete, frito de tanto tempo balançando no mar, achou mais prudente esperar que a correnteza o levasse até lá.

Já era noite quando ele, entre eufórico e esgotado, chegou à praia daquele deserto ilhote, puxando o próprio barco, e desabou na areia, debaixo de um coqueiro.

Jose estava praticamente nu, só com uma esfarrapada cueca – a única peça de roupa que lhe restara.

Mas isso não importava.

Era a primeira vez em mais de um ano, que ele dormiria fora daquela caixa de isopor e sobre terra firme.

Exausto, praticamente desmaiou na areia da praia.

Quando o dia amanheceu, Jose ouviu galos cantando ao longe e pensou ser mais um dos seus frustrantes sonhos.

Mas os galos eram reais e cantavam na ilha vizinha, separada apenas por um estreito canal.

Jose fixou os olhos na direção do som e viu um casal.

Berrou com o que lhe restava de forças nos pulmões e, em seguida, desabou de joelhos na praia.

Não é que Deus o havia salvo?

O casal, único morador do ilhote vizinho, levou Jose para casa, deu-lhe roupas e um pedaço de papel, no qual ele rabiscou palavras desconexas (já que não falavam a mesma língua), mas que já fazia menção ao amigo morto no mar.

Em seguida, o casal foi procurar ajuda.

Cinco dias depois, chegou àquele ilhote das distantes Ilhas Marshall, a quase 10 000 quilômetros da costa mexicana, uma lancha e levou Jose para a capital.

Antes de partir, ele doou o seu barco ao casal que o resgatara.

Até porque, nunca mais queria vê-lo.

Jose caminhava com dificuldade, porque seus tornozelos estavam flácidos e os pés, inchados.

Mas, no geral, estava em surpreendente bom estado.

Muito mais saudável do que deveria estar um homem que tivesse vivido o que ele dizia ter passado.

E isso despertou suspeitas de que, talvez, a morte do seu amigo não tivesse sido obra da natureza.

Ou, pior ainda, que Jose tivesse cometido canibalismo.

Era o início do segundo tormento na vida do pobre pescador: o da difamação.

Ao chegar a Majuro, Jose se viu cercado de jornalistas ávidos por detalhes que comprovassem aquela saga ou confirmassem a fraude – com ênfase especial na segunda hipótese.

Era difícil acreditar que um ser humano pudesse ter sobrevivido tanto tempo no mar sem nenhum recurso.

As próprias autoridades foram as primeiras a questionar o relato de Jose, dificultado pela barreira da língua.

Ainda fraco e mentalmente confuso (quem se recordaria de datas e eventos em uma situação em que todos os dias eram desesperadamente iguais?), Jose cometeu algumas contradições nos primeiros depoimentos, o que só fez aumentarem as dúvidas sobre a autenticidade da sua história.

Logo virou notícia no mundo inteiro, mas muito mais pela incredulidade do que pelo seu feito extraordinário.

De herói da sobrevivência virou uma espécie de farsante a ser desmascarado.

Jose, então, mudou radicalmente de atitude.

De alguém ansioso para contar o que sofrera, passou a não dizer mais nada.

Só queria voltar para casa e abraçar a mãe – aquelas alturas, tão perplexa quanto o resto do mundo.

Foi o grande erro de Jose.

Ao se negar a contar detalhes sobre o seu calvário, alimentou ainda mais as dúvidas sobre a veracidade da sua história e as circunstâncias da morte de Ezequiel.

Em uma das poucas vezes que quebrou o silêncio, disse apenas: “Deus sabe a verdade. Só Ele estava comigo naquele barco”.

Para ele, isso bastava.

Quando Jose retornou ao seu país natal, teve que ser hospitalizado.

Sofria de dores nas articulações e se sentia fraco, por causa de um parasita que se alojara no seu fígado, de tanto comer carne crua.

“Se tivesse ficado mais um mês no mar, ele teria morrido”, garantiu o médico que o atendeu.

Já a opinião pública ainda se dividia entre os céticos e os que consideravam Jose um fenômeno da sobrevivência.

Ele era, ao mesmo tempo, herói e suspeito.

Aplaudido e ofendido nas ruas.

Logo, porém, ficou claro que sua história era impressionante demais para ter sido inventada por um pescador humilde e praticamente iletrado.

Além disso, a ciência dizia que era perfeitamente possível alguém sobreviver tanto tempo no mar, usando como principal fonte de alimento e hidratação as tartarugas.

E que, graças à Corrente Equatorial Norte, uma espécie de rio que cruza o Pacífico, qualquer coisa lançada ao mar na costa oeste do México inexoravelmente chegaria às Ilhas Marshall, ao cabo de um ou dois anos de deriva.

Batia com o que ele dizia.

Mesmo assim, Jose foi intimado pela Polícia a passar por um detector de mentiras.

O aparelho confirmou que ele dizia a verdade.

Jose, então, fez o que prometera ao amigo morto: foi visitar a mãe de Ezequiel, para contar-lhe tudo.

Na saída, limitou-se a dar uma única resposta aos jornalistas, sobre as insinuações de ter devorado o amigo: “Porque eu faria isso se quase sempre tive comida?”.

E mais não disse.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, Volumes 1, 2 e 3, que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. São muito bons!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | mar 18, 2022

Há quase cinco anos, um mistério intriga os moradores de St. John, uma das Ilhas Virgens Americanas, no Caribe: o que aconteceu com a velejadora inglesa Sarm Heslop, uma ex-comissária aérea de 41 anos, que desapareceu do barco onde viva com o namorado, o americano Ryan Bane?

A última notícia que se teve dela foi na madrugada do dia 8 de março de 2021, quando o seu namorado ligou para a Guarda Costeira das Ilhas Virgens, e para o serviço de emergências da Polícia dizendo que havia acordado e constatado que Sarm havia “desaparecido do barco”, então ancorado a menos de 100 metros da praia de Frank Bay, um ponto bastante frequentado por donos de veleiros naquela parte do Caribe.

A ligação ocorreu às 02h30 da madrugada.

Mas quando a Polícia chegou, Ryan Bane se limitou a receber os policiais na parte externa do barco, um bonito veleiro catamarã de 15 metros de comprimento, chamado Siren Song (“Canto da Sereia”, em português), sem permitir que eles entrassem na cabine.

Ainda mais estranho foi o fato de Bane só ter relatado o caso à Polícia às 11h46 daquele dia, quase dez horas após o suposto desaparecimento da namorada.

Por que tamanha demora para comunicar o sumiço da companheira à Polícia é a principal – mas não única – pergunta que nunca teve uma resposta neste misterioso caso.

Desde então, a Polícia das Ilhas Virgens Americanas nada fez para investigá-lo.

De acordo com o que Bane disse à Polícia, o casal havia ido dormir por volta das 22h00 do dia anterior, após sair para jantar em terra firme.

Mas ao acordar no meio da madrugada, despertado pelo alarme de âncora do seu barco, ele deu por falta da namorada a bordo.

“Acho que ela caiu no mar”, disse o americano à Polícia, sem maiores detalhes.

Também segundo ele, todos os pertences de Sarm Heslop, inclusive o seu celular e passaporte, permaneciam no barco, bem como o bote de apoio, o que, ao menos a princípio, descartava a hipótese de ela ter fugido enquanto ele dormia – embora isso pudesse ter sido feito à nado, já que eles estavam ancorados bem próximos à praia.

Mas por que ela fugiria se, também segundo o namorado, eles não tinham tido nenhuma briga ou discussão na noite anterior? – detalhe confirmado pelo dono do restaurante no qual eles jantaram, e também por um vídeo de câmera de segurança, que mostra o casal caminhando tranquilamente em direção ao barco.

Após o tardio comunicado de Bane à Polícia (que foi atendida por ele na praia, sem acesso ao barco), mergulhadores, donos de outros veleiros e até um helicóptero iniciaram buscas no mar da região.

Sem também nada encontrar.

Enquanto isso, o namorado de Sarm – e, desde o começo, principal suspeito pelo seu desaparecimento – negava sucessivamente permissão para que a Polícia entrasse no barco, a fim de periciá-lo – procedimento básico nesse tipo de caso.

Mesmo ele sendo a última pessoa que teve contato com a vítima.

Isso só fez aumentar ainda mais as desconfianças sobre Bane, embora outras teorias para sumiço da inglesa tenham surgido.

Uma delas pregava que Sarm Heslop teria simplesmente fugido para outra ilha, ainda que, aparentemente, sem nenhum motivo.

E por que ela fugiria sem levar sequer os seus documentos e pertences?

Outra tese defendeu que a inglesa poderia ter sido vítima de uma overdose de entorpecentes, já que o local onde estavam ancorados é particularmente famoso na região pela liberalidade dos seus frequentadores.

Isso teria levado o assustado namorado a se livrar do corpo, para não ser incriminado pelo uso de drogas.

Ou então que, por estar drogada, Sarm poderia ter sofrido uma queda involuntária no mar, e não ter tido condições de retornar sozinha ao barco, enquanto o namorado dormia na cabine.

Mas, se foi um acidente, por que o namorado demoraria tanto para dar o alarme sobre o desaparecimento da inglesa?

Ele alegou que passou muito tempo vasculhando o mar ao redor do barco, antes de acionar as autoridades.

Mas, talvez, Ryan Bane não estivesse em condições de chamar a Polícia por conta dos efeitos do que eventualmente o casal tivesse consumido na noite anterior – daí a demora na comunicação do “desaparecimento”.

Segundo a Guarda Costeira, que esteve com Ryan Bane na manhã seguinte ao chamado, ele ainda parecia estar ligeiramente “embriagado”, embora isso não configurasse nenhum delito, já que o seu barco estava ancorado.

Mas – de novo – por que Bane levou tanto tempo para acionar a Polícia da ilha, e – ainda mais entranho – por que não permitiu que ela vistoriasse o interior do barco?

Segundo o advogado de Ryan Bane (que, no passado, chegou a ser preso nos Estados Unidos por agressão a sua ex-esposa), seu cliente não permitiu a vistoria do barco “por não confiar na Polícia da ilha e por temer que fossem ´plantadas` provas contra ele a bordo”.

E a Polícia alegou que nada pôde fazer para obrigá-lo a permitir a perícia do barco.

Por trás daquele aparente caso de escancarada omissão policial (a polícia ser impedida, pelo próprio suspeito, de interrogá-lo, e também de examinar o local onde um eventual caso policial aconteceu), estava a Quinta Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a todo cidadão americano, como era o caso de Bane, o direito de permanecer calado, a fim de evitar a autoincriminação – e de exigir da Polícia um mandato de busca expedido por um juiz, antes de permitir a entrada em uma propriedade privada, como era o caso do barco onde o casal morava.

Mas nenhum juiz das Ilhas Virgens Americanas – país que, como o próprio nome diz, tem estreita ligação com os Estados Unidos -, aceitou expedir um mandado de buscas no barco, sob a alegação de que caberia, primeiro, à Polícia fornecer elementos que justifiquem a suspeita sobre Bane.

Criou-se, então, um impasse: a Polícia precisaria examinar o interior do barco, a fim de colher evidências que incriminassem o suspeito, mas os juízes alegavam que só poderiam autorizar isso se a Polícia apresentasse provas do envolvimento dele no desaparecimento da namorada.

“Sem um mandado de busca, nós simplesmente não podemos entrar no barco e ele também tem o direito de não prestar depoimento”, explicou, na ocasião, o porta voz da Polícia local.

Ao mesmo tempo, a Polícia passou a considerar outra hipótese: a de Sarm não ter sequer retornado ao barco naquela noite, após o jantar, e de seu “desaparecimento” ter ocorrido quando os dois ainda estavam em terra firme – o que, no entanto, contrariava o que Bane havia dito ao ligar tanto para a Guarda Costeira quanto para a própria Polícia.

Com o passar do tempo, as investigações estancaram – a despeito dos permanentes protestos de amigos e familiares da desaparecida, que chegaram a oferecer, através de uma vaquinha feita na Internet, uma recompensa de 10 000 libras esterlinas a quem desse alguma pista sobre o paradeiro da inglesa, ou sobre o que aconteceu naquela noite, entre ela e o namorado.

Com isso, sete meses após desaparecimento da inglesa, Bane levantou âncora e partiu com o seu barco da ilha de St. John, sem que pudesse ser impedido pela Polícia, já que, tecnicamente, não há nenhuma acusação formal contra el.

E nunca mais retornou.

Durante dias, sua localização se tornou desconhecida.

Até que jornalistas ingleses que acompanham o caso, descobriram o novo paradeiro de Bane: uma marina na ilha de Grenada, também no Caribe, mas a 500 milhas de distância, fora, portanto, da jurisdição das Ilhas Virgens Americanas.

Ali, Bane mudara o nome do barco de Sireng Song para Orion´s Belt e o vendera.

A notícia da venda do barco deixou os familiares de Sarm indignados: não haveria mais como vistoriá-lo, embora muito tempo já tivesse passado – o bastante para o principal suspeito se livrar de qualquer prova incriminatoria a bordo.

Após a venda do barco, Ryan Bane voltou a viver nos Estados Unidos, onde sequer é investigado – muito menos suspeito de assassinato.

Como a investigação também não avançou na ilha, o misterioso desaparecimento da velejadora inglesa tem tudo para se tornar uma enigmática pergunta sem resposta:

O que aconteceu com Sarm Heslop?

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujo Volume 3 acaba de ser lançado, e pode ser comprado com ENVIO GRÁTIS, clicando aqui.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | mar 11, 2022

No final de 1914, Perce Blackborow era um jovem marinheiro, de 18 anos de idade, cujo barco no qual trabalhava havia acabado de afundar, na costa do Uruguai, sem maiores consequências aos seus tripulantes.

Na capital uruguaia, enquanto aguardava a chegada de outros barcos, a fim de conseguir uma vaga, Perce conheceu o marinheiro americano William Bakewell, que também estava desempregado.

E os dois logo desenvolveram uma estreita amizade.

Foi também em Montevidéu que William e Perce ficaram sabendo da chegada, no quase vizinho porto de Buenos Aires, do barco do explorador Ernest Shackleton, que estava a caminho da Antártica e buscava tripulantes.

Os dois rapidamente atravessaram o Rio da Prata, que separa o Uruguai da Argentina, e se inscreveram para as vagas.

O próprio Shackleton conduziu as entrevistas com os candidatos e, ao final, deu o seu veredito: Bakewell, um marinheiro mais velho e experiente, estava contratado; mas o jovem Perce Blackborow, não – era jovem demais para a dura empreitada que o Endurance, barco de Shackleton, teria pela frente, nos bravios mares da Antártica.

Mas Perce acabaria embarcando na viagem – como clandestino, acobertado pelo amigo Bakewell.

Pouco antes de o Endurance partir de Buenos Aires, Perce se escondeu no armário da cabine do amigo e ali ficou por três dias, sendo alimentado pela comida que Bakewell desviava da cozinha.

Só quando o Endurance já navegava a muitas milhas de distância da costa argentina – o que tornava inviável qualquer retorno -, é que Perce se reapresentou a Shackleton, agora na condição de clandestino a bordo.

O irlandês ficou furioso, esbravejou por longos minutos, mas, sem outra alternativa que não fosse retornar – ou atirar o intruso ao mar -, concordou que o jovem marinheiro, que além de audacioso também era um bocado arrogante, permanecesse a bordo, na condição de ajudante de cozinha.

Mas, antes, deixou bem claro a sua posição a respeito daquela atitude:

“Em uma expedição como esta, onde a comida é escassa, você será o primeiro a ser devorado” – disse Shackleton, em tom de falsa ameaça, claro.

Ao que o petulante Perce respondeu:

“Pois o senhor teria mais carne a oferecer”.

Secretamente, Shackleton gostou com o rapaz.

E a raiva inicial deu lugar a uma certa simpatia, que se materializaria dias depois, quando o comandante decidiu se divertir – bem como o restante da tripulação –, promovendo o “batismo” do jovem tripulante.

Perce foi amarrado à proa de um dos botes do Endurance e lançado no mar, no meio de um cardume de orcas.

Intrigados, os animais, também conhecidos como “baleias assassinas” (embora sejam da família dos golfinhos e só se alimentem de seres marinhos), rodearam o bote, emergiram diversas vezes bem ao lado do jovem marujo e chegaram a cheirá-lo.

Mas nada aconteceu, já que a carne humana não faz parte do cardápio das orcas.

Shackleton sabia disso – e por isso armara aquela brincadeira.

Mas Perce, não.

Ao ser trazido de volta ao Endurance, em meio a gargalhadas dos demais tripulantes, o jovem marinheiro ganhou um abraço de Shackleton e a sua definitiva admiração.

Ele estava, definitivamente, aceito como tripulante – o 28º daquela expedição, que, no entanto, fora planejada para ter só 27 homens.

E Perce era, de longe, o mais jovem de todos.

Sua função continuou sendo a cozinha, onde descascava batatas e ajudava a preparar a comida dos tripulantes.

Não era bem o que ele gostaria de fazer a bordo, mas, pelo menos, fazia parte da equipe de Shackleton – cujo objetivo era atravessar a pé o continente antártico, tornando-se assim o primeiro homem a fazer tal travessia.

Mais tarde, Perce teria motivos de sobra para se arrepender disso.

O primeiro sinal de que aquela viagem não seria nada tranquila veio quando o Endurance ficou trancado pelo gelo no Mar de Weddell, e, nove meses depois, teve que ser abandonado por Shackleton e seus homens, antes que rachasse e afundasse – o que, de fato, ocorreu logo depois.

Quando isso aconteceu, o estoque de comida da malfadada expedição já estava perigosamente baixo, o que levou Shackleton a ordenar a captura de focas, pinguins e o que mais surgisse pela frente.

Inclusive, os próprios cães que eles haviam levado para puxar os trenós na travessia inédita, que sequer começou.

Cabia a Perce cozinhar a carne, usando a própria gordura dos animais como combustível para o fogareiro, o que gerava uma espessa nuvem escura na improvisada cozinha do acampamento, montado bem ao lado do navio imobilizado, o que lhe rendia a cara permanentemente negra.

Apesar do purgatório de não terem para onde ir, e de saberem que ninguém viria resgatá-los, Shackleton e seus homens mantiveram o moral alto, e isso incluía seguidas brincadeiras com a aparência sempre enegrecida do jovem cozinheiro – então já transformado em uma espécie de mascote do grupo.

Isso aumentou ainda mais quando Shackleton decidiu que não haveria escapatória para o seu barco, e que, se eles quisessem continuar vivos, teriam que buscar a salvação por conta própria.

A única saída foi arrastar os pesados botes do Endurance até onde não houvesse mais gelo, e, dali em diante, remar até a Ilha Elefante, na ponta da Península Antártica, de onde Shackleton partiria com um pequeno grupo para buscar ajuda na distante Ilha Geórgia do Sul, a mais de 1 500 quilômetros de distância, onde havia uma estação baleeira – o que ele fez, naquela que é considerada a mais épica das jornadas da exploração antártica.

Só que, antes disso, o jovem Perce Blackborow voltaria a se tornar motivo de preocupação para Shackleton.

Ao deixar o Endurance, rumo à Ilha Elefante, Perce vestiu botas inadequadas – de couro, como as que usava no gelo, não as impermeáveis, como as que os experientes marinheiros calçavam quando sabiam que ficariam molhados – e isso fez com seus dedos dos pés congelassem durante a longa travessia.

Quando o grupo chegou à Ilha Elefante, após uma jornada estafante e desesperada, Shackleton até pensou em dar ao jovem grumete a honra de ser o primeiro homem a pisar naquela ilha, o que o tornaria uma espécie de descobridor daquele pedaço da Antártica.

Mas, aquelas alturas, Perce já sequer conseguia ficar em pé.

Por conta do frio e do contato permanente com o mar congelante, seus pés haviam se transformado em duas bolas escuras de sangue coagulado – e, por causa disso, um deles acabaria tendo que ser sacrificado.

Tão logo Shackleton partiu em busca de ajuda, nas Ilhas Geórgia do Sul, com cinco dos seus homens – e a promessa de que voltaria para resgatar o restante do grupo -, o médico da expedição decidiu que era preciso amputar todos os dedos do pé esquerdo de Perce, para que ele sobrevivesse.

A “cirurgia”, feita com materiais precários e usando apenas um pouco de clorofórmio como anestésico, durou quase uma hora, mas foi bem-sucedida – embora Perce tenha sofrido um bocado.

Enquanto isso, longe dali, Shackleton e seus comandados também comiam o pão que o Diabo amassou no furioso mar antártico.

Mas, ao cabo de 15 dias de uma aterrorizante travessia, conseguiram chegar à ilha e pedir ajuda.

Três meses depois, a bordo de um baleeiro chileno, Shackleton retornou à Ilha Elefante e resgatou o restante do grupo.

Todos estavam salvos.

Inclusive Perce Blackborow, o único com sequelas daquela viagem.

Quando retornou à sua cidade natal, na Inglaterra, Perce era outra pessoa.

Introspectivo e ainda mais arredio, ignorou até a pequena multidão que fora recebê-lo na estação e desembarcou pelo outro lado do trem, mancando fortemente, como passou a fazer, desde a extração dos dedos de um dos seus pés.

Mas o que seria um infortúnio para o resto da vida, acabou sendo, talvez, a salvação de Perce Blackborow.

Por conta da deficiência adquirida, ele escapou de ser convocado para a fase final da Primeira Guerra Mundial, que estourara justamente quando ele estava trancando no gelo da Antártica.

Foi o único aspecto positivo da intempestiva decisão daquele jovem marinheiro de embarcar de gaiato na mais dramática expedição antártica de todos os tempos.

Gosta deste tipo de história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, Volumes 1 e 2, que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com 25% de desconto, por apenas R$ 99,00 e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | mar 4, 2022

Era sábado de carnaval.

Para descontrair os passageiros naquela longa travessia, que já durava 17 dias, foi organizado um baile a bordo.

A festa se estendeu até as primeiras horas da madrugada de domingo, 5 de março de 1916, quando, então, todos se recolheram aos seus camarotes, animados com a iminente chegada ao porto de Santos, prevista para as primeiras horas da manhã seguinte.

Mas o transatlântico espanhol Príncipe de Astúrias jamais chegou lá.

Um par de horas após o fim do baile, a viagem dos infelizes ocupantes daquele navio (cujo número exato jamais foi sabido, pois é certo que havia imigrantes clandestinos a bordo), acabou abruptamente numa laje submersa da ponta da Pirabura, na parte de fora de Ilhabela, no litoral de São Paulo.

A pedra rasgou o casco feito uma faca afiada, e o grande vapor foi para o fundo em pouco mais de cinco minutos – apesar dos seus 151 metros de comprimento.

Oficialmente, morreram (afogados ou arremessados pelo mar de encontro às pedras da costeira da ilha), 511 dos 654 passageiros e tripulantes.

Mas é certo que foram mais, bem mais, por conta não só dos clandestinos não contabilizados pela empresa dona do navio, como pelo hábito da época de só registrar os passageiros da Primeira e Segunda Classe.

Foi a maior tragédia no mar do Brasil de todos os tempos.

Uma espécie de Titanic brasileiro.

Até porque os dois desastres aconteceram na mesma época: a das grandes migrações para as Américas.

Em 17 de fevereiro de 1916, o luxuoso transatlântico Príncipe de Astúrias partiu de Barcelona com destino a Santos, Montevidéu e Buenos Aires, repleto de europeus, quase todos imigrantes que vinham tentar a vida na América do Sul.

Tripulantes e passageiros partiram assombrados pelos ataques que os navios vinham sofrendo na costa europeia, por conta da Primeira Guerra Mundial, e pelo fantasma do naufrágio do Titanic, apenas quatro anos antes.

Mas a travessia transcorreu sem nenhum incidente.

Ao passar pela linha do Equador, o navio cruzou com o seu irmão-gêmeo, o Infanta Izabel, da mesma empresa e que fazia a mesma rota, só que no sentido oposto.

E foi fotografado por alguns passageiros do outro barco.

Foram as últimas imagens do grande navio.

Uma semana depois, o Príncipe de Astúrias chegou à costa brasileira e foi descendo, rente ao litoral, a caminho do porto de Santos.

Já próximo a Ilhabela, numa área de mar abrigado, fez uma parada não prevista e alguns dos seus porões de carga foram abertos.

O motivo, segundo o comandante espanhol José Lotina, era realocar um carregamento de cortiça que havia sido colocado equivocadamente sobre mercadorias que teriam que ser desembarcadas no primeiro porto de escala do navio.

Alguns fardos de cortiça foram, então, removidos e deixados no próprio convés, detalhe que acabaria sendo a salvação de muitas vidas, no dia seguinte, o último da história do navio.

Mas era sábado de Carnaval, dia de festa a bordo, e nenhum passageiro prestou muita atenção naquela parada imprevista no litoral paulista, nem para o mar meio agitado, fruto de uma tempestade que se aproximava. Logo, o Príncipe de Astúrias retomou a viagem.

Não por muito tempo.

Por volta das três da madrugada, a tempestade desabou e a visibilidade despencou, justamente quando o navio navegava rente a face leste de Ilhabela, onde a grande concentração de minérios na terra costumava provocar pequenas variações nas agulhas magnéticas das bússolas dos barcos.

Não se sabe se por isso, ou se porque a tripulação estava um tanto perdida na rota, mas às 3h45 da madrugada o grande transatlântico atingiu em cheio a laje submersa da ponta da Pirabura, um obstáculo há muito conhecido, na ponta da ilha.

O impacto abriu um rasgo de mais de 40 metros no seu duplo casco de aço e o navio imediatamente começou a ser inundado.

Reza a lenda que os tripulantes da cabine de comando só visualizaram o perigo quando um raio da tempestade que se aproximava iluminou o mar revolto e revelou a fatal proximidade com a pedra.

– É terra? – teria perguntado, assustado, o comandante Lotina a um dos oficiais, antes de dar ordem de “ré a toda força” à casa de máquinas.

Mas já era tarde demais.

Um estrondo estremeceu o navio inteiro, despertando os passageiros para o pior dos pesadelos. Instantaneamente, o Príncipe de Astúrias começou a encher feito uma banheira, impedindo que muitos deles sequer conseguissem sair de suas cabines. Morreram afogados e trancados.

Os imigrantes clandestinos, que ocupavam a terceira classe, na parte mais baixa do casco, tiveram menos chances ainda.

Pouquíssimos escaparam com vida daquele turbilhão de água, potencializando ainda mais a tragédia, pois jamais se soube quantas pessoas, afinal, havia ali dentro.

Em contato com a água fria, as caldeiras explodiram e o navio inteiro ficou às escuras, dificultando ainda mais a desesperada busca por uma saída.

Só alguns tiveram tempo para vestir os coletes salva-vidas.

Em um par de minutos, o Príncipe de Astúrias começou a embicar de proa, ergueu a popa, e em menos de cinco desceu para o fundo.

Na escuridão, a força da água entrando arrancou uma criança dos braços do pai.

Desesperado, ele tateou ao redor e sentiu um corpinho se debatendo na água. Agarrou-o e saltou com ele para o mar.

Só depois descobriu que havia salvado um filho que não era seu.

Mas acabou virando.

A criança, que perdeu os pais na tragédia, acabaria sendo adotada por aquele pai desconsolado, que também perdeu a filha.

Os dois, porém, foram exceções naquela macabra noite de horror.

Nos poucos minutos que tiveram entre o ato de acordar e tentar escapar, os passageiros pouco ou nada puderam fazer.

Um homem foi visto esfaqueando um passageiro para tentar roubar o seu colete salva-vidas.

Outro tentou acabar com a própria vida usando uma arma, mas, de tão nervoso, errou todos os disparos.

Ao ver o navio irremediavelmente perdido, até o próprio comandante Lotina teria se matado.

Mas isso jamais foi comprovado – porque seu corpo nunca fui encontrado.

Apenas um bote salva-vidas foi para a água, porque saiu boiando, sozinho, quando o casco desapareceu debaixo dele.

Ao mergulhar, a chaminé incandescente do Príncipe de Astúrias transformou o mar ao redor em água fervente.

Alguns que sobreviveram ao afogamento morreram queimados, mesmo estando dentro d´água.

Para aumentar ainda mais o drama, chovia forte e o mar estava revolto no instante da tragédia, com ondas que arremessavam os sobreviventes de encontro às pedras da ilha, ali a míseros metros de distância.

Pouquíssimos conseguiram escalá-las; muitos morreram esmagados.

Minutos depois do choque, a superfície turbulenta do mar era uma mistura de restos do naufrágio, sobreviventes desesperados e corpos inertes ou dilacerados.

Não poderia haver cenário mais trágico.

Só escapou quem nadou no sentido contrário ao da ilha, a fim de evitar as pedras da costeira, ou deu a sorte de se agarrar a um dos fardos de cortiça que jaziam no convés do navio desde aquela parada não prevista – e que, graças a isso, saíram boiando na catástrofe.

O único bote salva-vidas logo se encheu de náufragos e começou a fazer viagens de ida até as águas menos furiosas de uma das reentrâncias da ilha, o Saco da Pirabura, onde os sobreviventes eram desembarcados.

O barco fez três viagens e resgatou mais de 100 pessoas – quase todas as que escaparam com vida daquele navio, que, por conta dos clandestinos, muito provavelmente levava bem mais do que as 654 pessoas registradas nos documentos.

Na manhã seguinte, o vapor francês Vega navegava entre o Rio de Janeiro e o porto de Santos quando estranhou a quantidade de detritos na água, ao largo de Ilhabela.

Preocupado, o seu comandante resolveu se aproximar da ilha e logo começaram a aparecer corpos.

E mais corpos.

Mais adiante, surgiu o heroico bote salva-vidas do Príncipe de Astúrias fazendo mais uma busca por sobreviventes.

Era o fim do pesadelo para os poucos que escaparam com vida do naufrágio.

Todos foram resgatados pelo outro navio.

Pelos números oficiais, até hoje contestados por todos que pesquisaram a fundo o naufrágio, morreram naquele acidente 511 pessoas e apenas 143 sobreviveram.

Destas, 87 eram tripulantes do navio, ou mais da metade da tripulação inteira. Já entre os passageiros registrados (os clandestinos, obviamente, não tinham como ser contabilizados), só houve 58 sobreviventes, o que ilustrou bem a perversidade da tragédia.

Como os passageiros dormiam no instante do acidente, não tiveram tempo de escapar do navio inundado.

Já a tripulação, que na maior parte estava em serviço, teve melhor sorte, justamente porque estava acordada.

No entanto, nos dias subsequentes, outros náufragos moribundos foram surgindo na região.

Três homens e uma criança foram dar na vizinha Ilha Vitória, a mesma onde o Príncipe de Astúrias fizera àquela estranha parada na véspera do naufrágio.

Já um grupo de dez pessoas atravessou Ilhabela quase inteira pela mata, até dar no seu único povoado.

E um grupo de náufragos ficou dias esquecido e sem nenhum recurso em uma das praias selvagens da ilha, que, por isso mesmo, acabaria sendo batizada como Praia da Fome, como é chamada até hoje.

É possível que outros sobreviventes tenham simplesmente tratado de sair o mais rápido possível da ilha e passado a viver anonimamente no país, caso dos imigrantes clandestinos.

Durante um bom tempo, uma avalanche de cadáveres continuou chegando às praias da de Ilhabela, para o horror de alguns caiçaras e alegria de outros, que passaram a saquear os mortos em busca de qualquer coisa que valesse dinheiro.

Só numa das praias da ilha, depois também devidamente batizada de Praia da Caveira, o mar devolveu quase 100 vítimas do Príncipe de Astúrias.

No Saco do Sombrio, redes trouxeram outros 150 – a quantidade de corpos que apareciam apenas confirmava a suspeita de que havia muito mais pessoas a bordo do que, mais tarde, diriam os documentos do navio. Era impossível saber quantos, afinal, haviam morrido.

Mas é certo que foi a maior tragédia da história da navegação no mar brasileiro.

Mesmo assim, só havia dois brasileiros a bordo.

Um sobreviveu, o outro, não.

O sobrevivente foi um jovem gaúcho, chamado José Martins Vianna, que voltava para casa, em Santana do Livramento, depois de uma temporada estudando na Europa.

Ele foi salvo por uma espanhola que também ajudou a recolher outros três náufragos da água – e, por isso, mais tarde recebida como heroína em Santos, para onde os sobreviventes foram levados pelo outro navio.

Já a mesma sorte não teve a brasileira Soyla da Silva, mulher do argentino Juan Mas y Pi, que desapareceu junto com o marido.

O casal viajava com uma missão especial: cuidar de 20 estátuas de bronze que estavam sendo levadas para a inauguração de um monumento em homenagem ao centenário da imigração espanhola em Buenos Aires.

Os dois desapareceram no mar, enquanto as estátuas desciam para o fundo, contribuindo para desencadear outro capítulo na história do naufrágio do Príncipe de Astúrias: a busca pelo que havia no interior do navio.

Além das estátuas e outras mercadorias, o Príncipe de Astúrias levava carregamentos de chumbo, cobre e estanho, além de um grande volume de bagagens dos passageiros, já que a maioria estava de mudança para a América do Sul e, portanto, viajava com todos os seus pertences mais valiosos.

Mais relevante que tudo, no entanto, era um carregamento, não declarado, de cerca de 11 toneladas de ouro, que, ao que tudo indica, havia no navio e estava sendo levado para a abertura de um banco na Argentina.

A fortuna fez faiscar os olhos dos exploradores de naufrágios, além de gerar outras teorias para a tragédia.

Uma delas é que, justamente por conta daquele ouro que transportava, o Príncipe de Astúrias estava fadado a não terminar aquela viagem.

O motivo teria a ver com a aquela estranha parada que o navio fizera, na véspera do naufrágio, nas imediações da Ilha Vitória.

Nela, sob o pretexto de realocar parte da carga, misteriosas caixas teriam sido retiradas do navio e passadas para um pequeno barco, que, em seguida, sumiu de vista.

O que elas continham?

Para muitos, as barras de ouro, numa manobra orquestrada pela própria empresa dona do navio, que passava por dificuldades financeiras.

Caberia, então, ao capitão Lotina impedir que o navio chegasse ao seu destino, a fim de ocultar o desvio da mercadoria.

Segundo os defensores desta teoria, talvez o objetivo fosse apenas encalhar o navio em algum ponto ermo da costa Sul do Brasil, evacuar os passageiros e dar o Príncipe de Astúrias como perdido.

Mas, ao retomar o rumo após aquela parada, a navegação teria sido prejudicada pela tempestade e agravada pela interferência magnética da ilha nos instrumentos, resultando numa tragédia não planejada.

Houve até quem defende-se que, no momento do naufrágio, o comandante Lotina não estaria mais a bordo, pois teria passado para o outro barco, juntamente com o ouro, mas isso é pouco provável.

Certo é que o Príncipe de Astúrias estava fora de sua rota habitual quando atropelou a ilha.

E jamais se soube por quê.

Em busca do tal ouro e do que mais que o navio transportasse de valor, mergulhadores-piratas logo começaram a agir no local do naufrágio.

Mas os primeiros a explorar o navio submerso o fizeram de maneira atabalhoada, explodindo partes do casco com dinamite.

Quase nada restou intacto.

Até porque, ao bater no fundo, o Príncipe de Astúrias se partiu em três partes.

Durante décadas, ao menos quatro equipes de mergulhadores fizeram expedições aos restos do navio, que até hoje repousam a uma profundidade entre 18 e 42 metros, numa área de fortes correntezas e baixíssima visibilidade – tanto que, de cada dez mergulhos, oito costumavam ser cancelados, porque os mergulhadores não enxergavam nada.

Oficialmente, eles tampouco encontraram nada de realmente valioso, embora um dos que tentaram, um aventureiro grego de nome Wlazios Diamantaraz, tenha estranhamente abandonado a ilha sem dizer nada, após alguns mergulhos no local.

A única exceção talvez tenha sido outro mergulhador grego radicado no Brasil e que acabaria por se tornar o mais ativo pesquisador sobre o Príncipe de Astúrias no pais: Jeannis Platon.

Depois de anos vasculhando o naufrágio com uma bem estruturada equipe de resgate (que contava até com um barco especialmente adaptado para isso), Jeannis conseguiu recuperar, entre outros objetos, uma das estátuas de bronze que seguiriam para Buenos Aires.

Ainda assim, um objeto de valor apenas cultural.

Mas, na época, já não havia muito o que vasculhar no casco destroçado e explodido do navio.

Os lingote de chumbo, as barras de estanho e até o gigantesco hélice, que de tão grande fora explodido e dividido em três partes, antes de ser erguido, já haviam sido derretidos e sumidos para sempre – bem como as supostas barras de ouro.

Na prática, o único legado deixado pelo Príncipe de Astúrias, além de uma dramática história, foi a construção, anos depois, de um farol na mesma ponta da Pirabura, para que outros navios não repetissem a sua tragédia – que, de certa forma, jamais foi totalmente explicada.

Gostou desta história?

Ela faz parte (bem como outras sobre os naufrágios que você acabou de ler na UOL) do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, Volumes 1 e 2, que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com preços promocionais e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Comentários