por Jorge de Souza | jan 14, 2022

69 anos atrás, a imprudência de um comandante e a displicência de outro geraram uma tragédia até então inédita: dois transatlânticos colidiram em pleno oceano.

E um deles afundou em seguida.

A colisão do navio italiano de cruzeiros Andrea Doria com o também transatlântico sueco Stockholm, na vastidão do Atlântico Norte, foi um dos mais absurdos acidentes náuticos da história e conseqüência de uma sucessão de erros das duas partes – principalmente em se tratando de dois grandes navios, de duas renomadas companhias.

Havia um forte nevoeiro sobre o mar na noite de 25 de julho de 1956, quando o Andrea Doria, então um navio ainda novo e o maior transatlântico da Itália, com três piscinas, três cinemas e capacidade para 1 240 passageiros e 570 tripulantes, se aproximava de Nova York, ao final de sua 51ª travessia do Atlântico, desde o porto de Gênova.

Mas, como estava atrasado, navegava à toda velocidade.

No sentido oposto vinha o também transatlântico Stockholm, com 534 passageiros e 300 tripulantes, que havia partido naquela manhã de Nova Iorque e seguia para Copenhague.

Logo atrás dele, outro navio, o Ilê de France, também seguia para a Europa, seguindo a mesma rota.

Às 11 horas da noite, o radar do Andrea Doria acusou o Stockholm vindo na direção contrária, mas, mesmo assim, seu comandante não diminuiu a velocidade.

Ele julgou que daria para passar tranquilamente a boreste do outro navio, sem precisar desviar da rota, o que alongaria um pouco a viagem.

Foi o segundo erro do comandante italiano, depois da velocidade excessiva.

Já o comandante do Stockholm se preparou para passar a bombordo do Andrea Doria, como mandam as regras marítimas, mas tampouco diminuiu a velocidade – como manda outra norma.

Ambos interpretaram mal a distância, já que os radares da época não eram tão precisos quanto os de hoje em dia.

E o improvável aconteceu: os dois navios se chocaram no meio do mar, onde o que não falta é água para desviar.

A proa saliente e robusta do Stockholm, feita para quebrar gelos nos mares nórdicos, atingiu em cheio o Andrea Doria, abrindo um gigantesco rasgo de cima a baixo no costado e atingindo muitos passageiros em suas próprias cabines.

Como o Andrea Doria tinha problemas crônicos de estabilidade e estava com pouco lastro, já que seus tanques de água e de combustível estavam quase vazios ao final da viagem, seu casco começou a adernar rapidamente.

O comandante do navio italiano disparou um sinal de socorro e ordenou o abandono imediato do navio.

Logo, o Andrea Doria estava totalmente deitado no oceano, o que impediu o acesso a todos os botes salva-vidas, por causa da posição horizontal do casco.

Já o Stockholm, mesmo destruído na proa, ainda flutuava normalmente. E ele mesmo começou a fazer o resgate das vítimas do Andrea Doria.

Por sorte, minutos depois, também alertado pelo pedido de socorro emitido pelo navio italiano, chegou o Ilê de France, que ajudou a completar a operação de retirada dos sobreviventes do mar.

Apesar das dimensões da tragédia (dois enormes navios batendo praticamente de frente, à toda velocidade) morreram apenas 52 das 2 540 pessoas envolvidas na colisão – seriam bem mais se o resgate não tivesse sido tão rápido.

Ao amanhecer do dia seguinte, não havia mais ninguém a bordo do Andrea Doria, que já estava praticamente submerso.

Nem mesmo o seu comandante, que, seguindo o protocolo, foi o último a desembarcar.

Às 10 horas, o navio afundou de vez e uma bóia foi deixada no local, em homenagem aos mortos.

Era o fim do grande transatlântico, um dos orgulhos da marinha mercante italiana.

O caso foi parar nos tribunais, com as duas empresas acusando-se mutuamente de negligência, já que nenhum dos dois comandantes deu a devida atenção aos riscos que envolvia navegar naquelas condições àquela velocidade, além de terem ignorados a cautela exigida na navegação ao cruzar com uma embarcação no sentido contrário.

Mas, no final, ninguém foi declarado culpado, já que os dois comandantes erraram.

Meses depois, recuperado, o Stockholm voltou a navegar.

Já os destroços do Andrea Doria passaram a despertar a cobiça de caçadores de naufrágios e geraram novas tragédias.

Nos anos seguintes, mais de 40 mergulhadores perderam a vida tentando alcançar os valiosos restos do navio italiano, que repousam a 70 metros de profundidade, há poucas milhas da ilha de Nantucket, na costa leste americana.

Seu naufrágio, no entanto, nunca foi devidamente explorado.

O único saldo positivo deste inacreditável acidente foi que, por causa dele, novas leis obrigaram os radares dos navios a serem bem mais precisos, e, um ano depois, foi lançado o primeiro satélite dedicado exclusivamente ao controle de embarcações no Atlântico Norte, revolucionando a navegação nas águas mais movimentadas do mundo.

Mas, ainda assim, não tão movimentadas a ponto de fazer um navio bater de frente com o outro, como aconteceu naquela noite.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujo VOLUMES 3 acaba de ser lançado e pode ser comprado CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jan 13, 2022

A America´s Cup, a regata mais famosa do mundo e também a mais antiga competição ainda em disputa entre todos os esportes, foi assim batizada por causa de um barco: o iate americano America, cuja história foi realmente digna de tal homenagem.

Ele foi construído em 1851, nos Estados Unidos, como uma prova de que os americanos já eram capazes de fazer barcos tão bons e velozes quanto os dos colonizadores ingleses.

Quando ficou pronto, o America logo cruzou o Atlântico, para participar de uma competição contra 17 barcos ingleses, na própria Inglaterra – foi, também, o primeiro barco a atravessar um oceano com o único objetivo de participar de uma regata.

Lá chegando, não fez por menos e venceu a prova, fato que acabou gerando um comentário que entrou para a história.

Quando a rainha inglesa Victoria, que estava presente ao evento, perguntou a um súdito qual barco havia chegado em segundo lugar, atrás do veleiro americano, ouviu, respeitosamente, que “naquela competição, não havia segundo colocado” – porque só a vitória importava.

A partir de então, em homenagem ao feito daquele veleiro vindo de uma ex-colonia inglesa, a mais lendária das regatas passou a ser chamada de “America´s Cup” e começou a ser disputada a cada quatro anos.

E, fazendo jus ao nome da própria competição, o domínio americano na America´s Cup durou longos 130 anos, até ser quebrado pelo veleiro australiano Australia III, em 1983.

Já o barco que deu origem a esta hegemonia centenária teve um destino bem mais curto – e um fim inglório.

Depois daquela surpreendente vitória na Inglaterra, o America foi vendido a um milionário inglês, que o rebatizou Camilla.

Em seguida, o barco passou pelas mãos de outros donos europeus, até retornar aos Estados Unidos, às vésperas da Guerra Civil americana.

Ao chegar, foi requisitado pelos Confederados para atuar no conflito e teve o seu nome novamente alterado, desta vez para Memphis.

Por conta da sua incrível capacidade de velejar rápido, foi transformado em barco de interceptação de embarcações que supriam os inimigos da União com armamentos e mantimentos.

Mas, quando os Confederados se viram cercados, o destino do America acabou sendo selado.

Para não cair nas mãos dos inimigos, o outrora garboso veleiro foi propositalmente afundado, em 1862, em um canal, nos arredores de Jacksonville, no norte da Florida.

E ali ficou por mais de um ano, até ser localizado, no fundo do canal, mas ainda em bom estado, por um pesquisador das tropas da União.

O America, então, foi recuperado, voltou a navegar com o seu nome original, mas passou a combater do outro lado do conflito.

Quando a Guerra Civil terminou, passou a ser usado como barco de treinamento da Academia Naval de Annapolis.

Mas, seis anos depois, em 1870, voltou a disputar a copa que ele mesmo criara, terminando em quarto lugar – nada mal para um barco com já quase 20 anos de uso e tantos contratempos no currículo, inclusive um completo naufrágio.

Depois disso, o America foi vendido ao general americano Benjamin Butler, que o usou como iate particular, por outros 20 anos.

Em 1893, com a morte do general, o histórico veleiro foi arrematado por um comitê de restauração da história americana e novamente entregue a Academia de Annapolis.

Lá, foi reformado, restaurado e colocado em exposição permanente, como reconhecimento por aquela histórica vitória contra os ingleses, décadas antes.

E assim o veleiro ficou por muitos anos, até que, em 1942, com o início da Segunda Guerra Mundial, foi retirado da água e levado para um galpão da academia, a fim de não correr nenhum risco.

Mas, ironicamente, foi justamente ali, na pseudo segurança de um depósito, que o America encontrou o seu final inglório.

Durante uma tempestade, em 29 de março daquele ano, o teto do galpão desabou, despedaçando o barco que, de certa forma, simbolizava o próprio orgulho americano.

Ficou, no entanto, o legado da America´s Cup, a mais famosa competição de barcos a vela do mundo, que é disputada até hoje.

Gostou desta história?

Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, com preço promocional e ENVIO GRÁTIS

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jan 13, 2022

Em 2011, ao socorrer um amigo pescador cuja rede havia enganchado em algo no fundo do mar, a 25 milhas do Cabo São Tomé, próximo à divisa entre a costa do Rio de Janeiro e a do Espírito Santo, o também pescador Everaldo Meriguete teve uma surpresa.

Havia um “barco afundado lá embaixo”, como ele contou ao amigo Domingos Afonso Jorio, ao retornar à superfície.

E não era um “barco” como outro qualquer.

Era um navio.

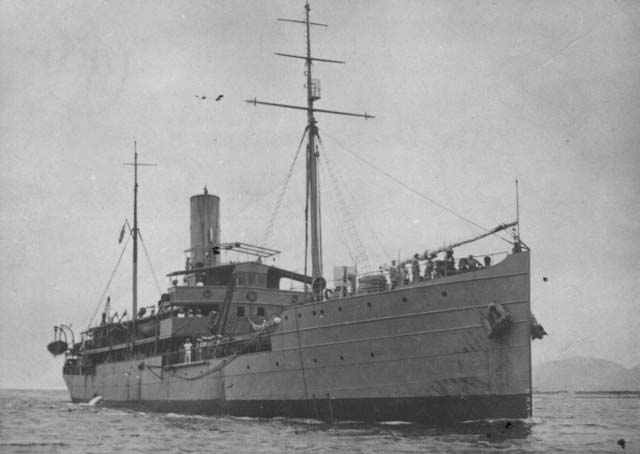

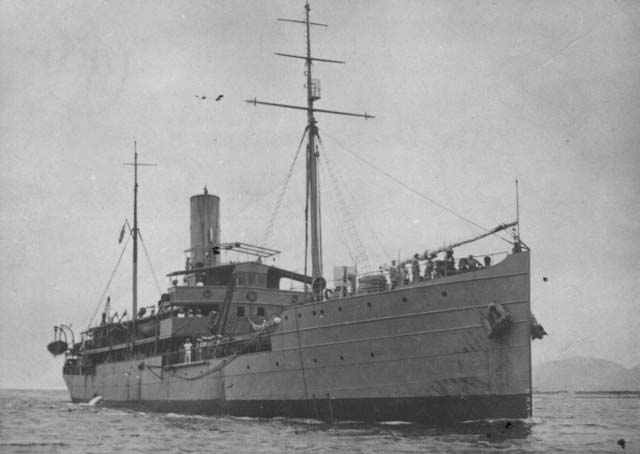

Um navio da Segunda Guerra Mundial: o Vital de Oliveira, o único da Marinha do Brasil afundado durante o conflito, que havia desaparecido há quase 70 anos, após ter sido torpedeado pelo submarino alemão U-816, na noite de 19 de julho de 1944, gerando a morte de 150 marinheiros brasileiros.

Naquele dia, o triste fim do Vital de Oliveira (batizado com o mesmo nome do primeiro barco da Marinha do Brasil a completar uma volta ao mundo navegando, e que também virou notícia ruim, porque nove marinheiros morreram durante aquela longa viagem) parecia ter saído, finalmente, do esquecimento.

Mas não foi bem assim.

A tragédia do Vital de Oliveira, um navio-auxiliar da Marinha do Brasil, começou a ser escrita ainda na manhã do dia em que ele desapareceria, quando, depois de uma escala na distante ilha de Trindade, quase no meio do Atlântico, partiu do porto de Vitória, no Espírito Santo, com destino ao Rio de Janeiro, levando a bordo, além de 250 tripulantes, um carregamento de madeira.

Como se tratava de um navio auxiliar, era comum o Vital de Oliveira transportar alguma carga, daí aquelas pranchas de madeira alocadas em boa parte do convés – e que, horas depois, seriam a salvação de muitos sobreviventes.

Como de praxe em tempos de guerra, ele partiu escoltado pela embarcação caça-submarinos Javari, também da Marinha Brasileira, o que, no entanto, se mostraria completamente inútil poucas horas depois.

Ao anoitecer daquele 19 de julho, os dois navios se aproximaram da divisa com o Rio de Janeiro e, horas depois, atingiram o través do temido Cabo São Tomé, local de navegação nem sempre muito fácil, por conta do mar quase sempre agitado.

E foi ali que tudo aconteceu.

Faltavam cinco minutos para a meia-noite, quando um dos dois torpedos disparados pelo submarino alemão U-861 explodiu no costado de boreste do Vital de Oliveira, bem perto da popa, contorcendo o navio inteiro – que começou a afundar rapidamente.

Tão rápido que não houve tempo para quem estava na casa de máquinas (se é que alguém conseguiu sobreviver a explosão causada pelo torpedo) subir para tentar escapar da enxurrada de água que entrava.

Instantaneamente, todas as luzes de bordo se apagaram, ao mesmo tempo em que o navio, já agonizante, começou a se inclinar violentamente para trás, por conta do peso da água.

Em cinco minutos, o Vital de Oliveira desapareceu da superfície.

Quem não sucumbiu na explosão ou não foi arrastado para o fundo pelo próprio navio, só escapou vivo das águas revoltas do cabo naquela noite graças as pranchas de madeira que o Vital de Oliveira transportava.

Quando o navio afundou, elas flutuaram e serviram de apoio para os náufragos.

Foi, no entanto, a única ajuda imediata que eles tiveram, porque o barco de escolta, que deveria zelar pela integridade dos ocupantes do navio auxiliar, nada fez.

O Javari, que navegava um pouco à frente do Vital, seguiu avançando, como se nada tivesse acontecido com o navio que ele deveria proteger.

Só quando chegou ao Rio de Janeiro, na manhã seguinte, o barco de escolta foi mandado de volta ao cabo, em busca de algum sinal do navio desaparecido.

Mas tudo o que seus oficiais encontraram foram alguns náufragos ainda na água, à espera do resgate, que até então vinha sendo feito de maneira precária por um barco pesqueiro – o mesmo que, ironicamente, levara uma bronca do comandante do Vital de Oliveira no porto de Vitória, por ter atracado na sua vaga.

Quando todos os sobreviventes foram recolhidos e contados, a macabra contabilidade do ataque do U-861 ao navio brasileiro somava exatos 150 mortos, mais da metade da quantidade de homens que havia a bordo.

Apenas 100 tripulantes sobreviveram.

Mesmo assim, o inexplicável comportamento do barco de apoio jamais teve uma explicação convincente.

Logo após o episódio, comandantes e oficiais do Javari foram transferidos para outras áreas da Marinha do Brasil, e o caso caiu num incômodo esquecimento.

Situação que persistiu mesmo após o Vital de Oliveira ser achado no fundo do mar, trazendo o caso novamente à tona.

Mas, mesmo assim, ninguém nunca foi punido.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, volumes 1 e 2, que podem ser comprados com desconto de 25% e envio grátis, CLICANDO AQUI.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Foto: Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha

por Jorge de Souza | jan 4, 2022

Poucos trechos de mar do planeta geram tanto receio nos marinheiros e admiração pelos que o vencem quanto o Cabo Horn, no extremo sul da América do Sul, último naco de terra firme do continente americano e o ponto mais próximo que existe da Antártica, em todo o globo terrestre.

Ali, dois oceanos se afunilam e se encontram em um simples estreito: o Pacífico, cuspindo colossais montanhas de água salgada a cada fração de segundo no Atlântico, e este revidando com furiosos ventos contrários, vindos da Antártica.

No Estreito de Drake, a profundidade dos dois oceanos passa, subitamente, de milhares de metros para pouco mais de cem, criando barreiras submersas que transformam simples ondulações oceânicas em grandes ondas, potencializadas ainda mais pelos violentos ventos antárticos.

Em média, a região do Cabo Horn passa 300 dias por ano sendo bombardeada por ventos fortes ou tempestades, o que a torna uma das áreas de navegação mais tensas do planeta – e verdadeiro teste prático de sangue frio e habilidade para os comandantes de barcos.

Em 1750, pouco mais de um século após ter sido descoberto, em 1616, pelos navegadores holandeses Jacob Le Maire e Willem Schouten, da Companhia das Índias Ocidentais (que o batizaram com o nome da cidade holandesa de Hoorn, de onde haviam partido para aquela viagem, que tinha por objetivo achar uma passagem para o Pacífico menos complicada que o Estreito de Magalhães, descoberto quase um século antes, por Fernão de Magalhães), um fato mostrou claramente do que o Cabo Horn era capaz.

Ali, num só dia, desapareceram 12 navios de um mesmo comboio militar, que partira do Chile rumo ao Atlântico.

O que aconteceu?

Jamais se soube.

Até porque ninguém sobreviveu para contar.

Tempos depois, outro fato, bem menos dramático, mas igualmente exemplar da dificuldade que é dobrar o cabo mais ao sul do planeta em certas ocasiões, rendeu ao cliper alemão Suzanna um patético recorde, que jamais foi batido: o da mais lenta, demorada e sofrida travessia do Horn que se tem notícia.

No final do inverno de 1905, o Suzanna, mesmo sendo um dos clíperes mais ágeis e velozes da Europa, levou inacreditáveis 99 dias para dobrar o Horn e entrar no Pacífico.

O grande veleiro cargueiro deixou o Atlântico Sul para trás e penetrou no Estreito de Drake em 19 de agosto, mas só conseguiu sair do outro lado em 26 de novembro, mais de três meses depois.

Durante todo esse tempo, por conta dos ventos, sempre acima dos 100 km/h, o Suzanna navegou de maneira errática e descontrolada, descrevendo intermináveis ziguezagues, que por muito pouco não o fizeram dar na Antártida.

Já a sua desafortunada tripulação, que sobreviveu bebendo apenas gelo derretido, sofreu horrores no mar dia e noite violento e desencontrado do Estreito de Drake.

Por essas e outras, o Cabo Horn é considerado o “Monte Everest” da navegação – porque vencê-lo quase nunca é fácil.

E um velho ditado marinheiro ajuda a explicar por que.

Ele diz: “Abaixo dos 40 graus de latitude, não existe lei. Abaixo dos 50 (onde fica o Horn), não existe nem Deus”.

Gostou dessa história?

Ela faz parte do NOVO livro NOVAS HISTÓRIAS DO MAR – VOLUME 2 (+ 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS), que por ser comprado CLICANDO AQUI, pelo preço promocional de R$ 59,00, com ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE DISSERAM SOBRE O VOLUME 1 DESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | dez 29, 2021

A cidade de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, é particularmente famosa pelo seu animado Carnaval, por ter servido para demarcar um dos extremos do Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, no passado, e por ter sido berço de Anita Garibaldi, mulher do revolucionário Giuseppe Garibaldi, com quem lutou pela independência do Sul do Brasil.

Mas o que mais orgulha Laguna são os golfinhos (lá chamados de “botos”) que habitam o estreito canal que liga a cidade ao mar.

E por um motivo especial: eles são os únicos do Brasil (e um dos poucos no mundo) que interagem intensivamente com os pescadores, ajudando-os a pescar.

O fenômeno acontece mais ou menos assim.

Quando os cardumes de peixes entram no canal, os botos os empurram para a margem, onde estão os pescadores, com suas redes.

Em seguida, os animais dão um sinal com o corpo, para que os pescadores atirem suas redes, porque sabem que assim será bem mais fácil para eles capturar um ou outro peixe.

Com as redes, do tipo tarrafa, vindo por cima e pelos lados, só resta aos peixes tentar fugir por baixo delas – justamente onde ficam os golfinhos, esperando.

Às vezes, eles também penetram embaixo das redes, abocanham os peixes, giram o corpo e caem fora rapidamente, antes que as tarrafas desçam totalmente.

A cada tarrafada, cada boto captura, ao menos, um peixe.

E os pescadores, quase sempre, vários.

É um trabalho conjunto, solidário e extraordinário, porque os dois lados saem ganhando.

No Brasil, o canal de Laguna é o único local onde o fenômeno acontece.

“Ninguém ensinou os botos a fazerem isso”, explica o ex-pescador e hoje fotógrafo, Ronaldo Amboni, nascido e criado em Laguna, autor da foto que ilustra este texto. “Eles aprenderam sozinhos e foram passando essa técnica de pai para filho. Acho até que foram eles que ensinaram os pescadores a pescarem assim”, brinca.

Mesmo penetrando perigosamente por baixo da rede no momento do arremesso, nunca aconteceram acidentes com os botos de Laguna.

Nenhum deles jamais ficou preso nas tarrafas dos pescadores, porque o sincronismo entre as duas partes é perfeito.

O trabalho de um depende do outro, e isso gera um formidável espetáculo de interação entre homens e animais, que há muito tempo virou a principal atração da cidade.

Tanto que, anos atrás, os botos foram declarados como Patrimônio Municipal de Laguna e se tornaram protegidos por lei.

Hoje, imagens dos alegres cetáceos dando grandes saltos fora d´água decoram quase tudo em Laguna e viraram símbolo informal da cidade.

Em Laguna, os “botos pescadores”, como são chamados os golfinhos que frequentam o canal, formam uma colônia com cerca de 50 animais, de três grupos familiares, dos quais mais da metade interage diariamente com os pescadores, ajudando-os a encherem suas redes.

A primeira lição que os filhotes recebem das mães é a de como ´trabalhar’ com os pescadores, porque isso garantirá a alimentação deles.

No entanto, eles são animais livres, que podem nadar para onde quiser – mas preferem não sair do canal da cidade, porque estão habituados a capturar seu alimento com a ajuda dos pescadores.

No entanto, a estratégia de pesca dos golfinhos de Laguna muda conforme o dia.

Como são animais muito inteligentes e com grande capacidade de comunicação, eles combinam entre si como irão atacar os cardumes e avisam isso aos pescadores, através de movimentos na superfície.

Cada golfinho dá o aviso de maneira diferente e cabe aos pescadores interpretar os sinais e jogar a rede no instante exato.

Ao fazerem isso, também produzem movimentos na superfície que mais parecem balés sincronizados.

E quando a sintonia é perfeita, como geralmente acontece, é peixe na certa – para os dois lados

Em Laguna, ninguém precisa de parque aquático para ver um golfinho dando piruetas bem de perto.

E não por acaso, viraram a principal atração da cidade.

Gostou desta história?

Leia muitas outras histórias envolvendo o mar nos dois volumes do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com preços promocionais e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR – Volumes 1 e 2

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

André Cavallari, leitor

André Cavallari, leitor

Comentários