por Jorge de Souza | fev 10, 2025

Quando estourou a Corrida do Ouro, na Califórnia, em meados do século 19, a movimentação de pessoas entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos explodiu.

Como ainda não haviam estradas – muito menos automóveis –, e as ferrovias não atravessavam o país inteiro, o principal meio de locomoção de uma costa para a outra eram os navios, quase sempre dois deles na mesma viagem: um para o lado do Oceano Pacífico, outro para o trecho do Atlântico, com uma baldeação no meio, de trem, pelo istmo do Panamá, que tampouco possuía o seu famoso canal naquela época.

Entre 1850 e 1860, muitos navios, quase todos movidos a vapor, com propulsão através de grandes rodas laterais de pás, passaram a operar naquela lucrativa rota, onde, não raro, as passagens eram pagas com parte do ouro extraído das generosas jazidas do norte da Califórnia.

Um desses navios foi o S.S. Central America, que tinha casco de madeira e 280 pés de comprimento, ainda um meio termo entre as escunas e os barcos a motor, como era habitual na época.

No dia 3 de setembro de 1857, abarrotado com 477 passageiros, 101 tripulantes e uma carga pra lá de valiosa, estimada em cerca de 15 toneladas de ouro – que valeriam mais de meio bilhão de dólares, em dinheiro de hoje -, o S.S. Central America partiu do porto panamenho de Colón, com destino a Nova York, na viagem de retorno dos seus agora ricos ocupantes.

Um par de dias depois, o navio fez uma rápida escala no porto de Havana, em Cuba, e, em seguida, tomou a direção da costa leste americana, rumo à Nova York.

Mas jamais chegou lá.

Quando navegava na altura da costa da Carolina do Sul, no dia 9 de setembro, o S.S. Central America foi colhido por um furacão, e começou a fazer água.

A princípio, lentamente.

Mas, a intensidade dos ventos, que nas rajadas beiravam os 100 nós, e o mar em plena convulsão, que arremessava o grande navio de uma onda para outra, feito um brinquedo, logo trataram de aumentar o drama daquela viagem.

Dois dias depois, sem que conseguisse avançar em nenhuma direção, porque a violência do vento não deixava, a caldeira do S.S. Central America começou a falhar, por causa de um vazamento nas vedações do eixo da sua roda de pás.

Por volta do meio-dia, o motor parou de vez de funcionar, e, com isso, também as bombas de sucção, que vinham tratando de expulsar toda a água que entrava no casco, por conta daquela interminável tempestade.

Não restou outra alternativa ao comandante do S.S. Central America, William Herndon, se não hastear a bandeira do navio de cabeça para baixo no mastro (um sinal de socorro, de acordo com os códigos marítimos da época), na esperança de que surgisse algum navio para socorrê-lo, e convocar todos os homens (passageiros incluídos) para retirar, com baldes, parte da água que seguia entrando no casco.

A batalha durou uma noite inteira, mas manteve o navio na superfície, apesar do massacre das ondas.

Na manhã seguinte, dois navios surgiram no horizonte e se aproximaram, para recolher parte dos ocupantes do S.S. Central America, já então semi-submerso.

Todos os botes salva-vidas dos três navios foram lançados ao mar, mas neles só couberam 153 pessoas – quase todas, mulheres e crianças.

Por volta das 20 horas daquela noite, 11 de setembro de 1857, o S.S. Central America mergulhou no Atlântico Norte, selando o destino de 425 almas – entre elas, a do comandante Herndon, que, mais tarde, pela sua bravura e resiliência em meio a um furacão de proporções bíblicas, acabaria virando nome de cidade (Herndon, na Virgínia), e de dois navios da Marinha americana.

Com a morte de 425 das 578 pessoas que havia a bordo, o naufrágio do S.S. Central America foi um dos mais trágicos da história dos Estados Unidos.

E, de longe, o mais valioso, pelo tipo de carga que a esmagadora maioria dos seus passageiros transportava: ouro, muito ouro, extraído das generosas jazidas da Califórnia.

Havia tanto ouro nos porões e cabines do S.S. Central America que o afundamento do navio desencadeou uma crise financeira nos Estados Unidos, conhecida como o “Pânico de 1857”, já que os bancos de Nova York contavam com a entrada de grande parte do precioso metal para financiar seus projetos.

Nunca se soube a quantidade exata de ouro que havia no S.S. Central America: chegou-se a falar em 24 toneladas, a maior parte não declarada pelos passageiros, que teriam escondidos as pepitas em suas próprias cabines.

Mas o que aconteceria mais de 100 anos depois, durante as expedições de resgate nos escombros do naufrágio, deixaria claro que era um número assombroso.

O naufrágio do “Navio do Ouro”, como o S.S. Central America passou a ser chamado, tornou-se muito mais conhecido pela sua preciosa carga do que pelas centenas de vítimas geradas na tragédia.

E, como geralmente acontece quando há algo de muito valioso envolvido em um naufrágio, logo a ganância humana gerou um segundo capítulo na sua história.

A segunda parte da história do S.S. Central America começou em setembro de 1988, quando um ambicioso e inescrupuloso mergulhador, chamado Tommy Thompson, encontrou os restos do navio, a 85 metros de profundidade, na costa da Carolina do Sul, após mais de 30 anos de uma busca obstinada, financiada por um grupo de investidores privados.

O acordo era que os investidores custeariam as despesas das operações de resgate – feitas com uma espécie de protótipo de um minissubmarino operado remotamente, algo praticamente inédito naquela época -, em troca de uma parte do ouro que o mergulhador encontrasse.

Mas não foi o que Thompson fez.

Muito pelo contrário.

Quando finalmente encontrou os despojos do S.S. Central America, Thompson tratou de fugir com o ouro que retirou do navio, deixando os seus financiadores a ver navios.

Eles, então, recorreram aos tribunais americanos e conseguiram que Thompson fosse declarado culpado, por quebra de contrato.

Mas Thompson ignorou isso, se escondeu e passou a ser considerado fugitivo também da justiça.

E assim ficou por 27 anos.

Até que, em 2015, Thompson foi localizado e preso em um hotel da Florida, onde morava com a namorada, sempre pagando todas as suas despesas com dinheiro vivo, a fim de não deixar pistas sobre o seu paradeiro.

Na ocasião, foi apurado que ele mantinha contas bancárias em paraísos fiscais, e que, num deles, nas distantes Ilhas Cook, tinha mais de US$ 4 milhões depositados.

Levado à presença do juiz, Thompson admitiu sua culpa e concordou em pagar uma indenização – no valor de 500 moedas de ouro retiradas do naufrágio -, aos financiadores do projeto

Na ocasião, a justiça autorizou que um interventor fizesse um inventário na antiga empresa de Thompson, a fim de apurar quanto, afinal, ele havia retirado do navio em preciosidades.

O resultado foi impressionante.

Cerca de 150 milhões de dólares em ouro teriam sido resgatados por Thompson dos escombros do S.S. Central America, e uma única barra, pesando mais de 35 quilos, fora vendida por assombrosos US$ 8 milhões, na mais cara transação do gênero até então.

Tais valores levaram algumas empresas seguradoras – que, no passado, haviam pago indenizações às famílias das vítimas do naufrágio – a também recorrerem à justiça, alegando terem direito a um ressarcimento.

Mas o entendimento do juiz foi que todo aquele ouro havia sido “abandonado” pelos interessados no fundo do mar, não cabendo, portanto, direito das seguradoras sobre ele, o que não deixava de representar uma vitória para o foragido Thompson.

Mas nem assim ele concordou em colaborar com a justiça.

Além de mais ouro, as expedições posteriores que exploraram os escombros do S.S. Central America – já então sabido por todos – também encontraram alguns objetos curiosos nos restos do navio.

Entre eles, uma mala de couro, que a despeito de estar há mais de 130 anos debaixo d´água, ainda mantinha suas formas preservadas.

E, dentro dela, até charutos e roupas.

Uma das peças que havia na tal mala – uma centenária calça de brim da marca Levi Strauss, muito usada pelos mineradores nas jazidas da Califórnia na época da Corrida do Ouro -, acabaria sendo considerada o jeans mais antigo do mundo, e, anos mais tarde, vendida em leilão pelo equivalente a meio milhão de reais.

Já Thompson seguiu sem revelar nada: nem o local onde o ouro que retirou do navio estava, nem o paradeiro das moedas que havia concordado em dar como pagamento aos investidores.

Ou seja, não cumpriu o que prometera ao juiz.

Numa segunda audiência, ao ser indagado o motivo pelo qual não indenizara os investidores, como ordenado, Thompson – na época já perto dos 70 anos de idade – alegou “perda de memória, por conta idade avançada”.

E, pelo mesmo motivo, disse ainda não lembrar mais “onde o ouro estava”.

Thompson, então, foi preso por desacato a justiça, mesmo motivo pelo qual segue na cadeia até hoje.

Até hoje, Tommy Thompson prefere continuar preso do que revelar onde está o ouro que ele extraiu do fundo do mar.

Gostou desta história?

Ela faz parte do NOVO LIVRO HISTÓRIAS DO MAR – VOLUME 3 – 100 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, que ACABA DE SER LANÇADO, e pode ser comprado com CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | fev 3, 2025

A segunda metade do século 19 marcou a transição dos barcos a vela para os navios a vapor.

Mas, durante bom tempo, muitas embarcações, receosas de uma mudança tão radical na forma de navegar, usaram os dois sistemas simultaneamente, navegando ora com o vento, ora a motor.

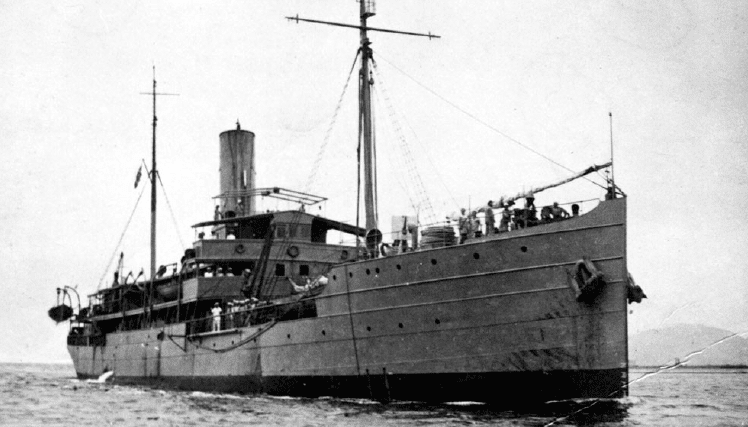

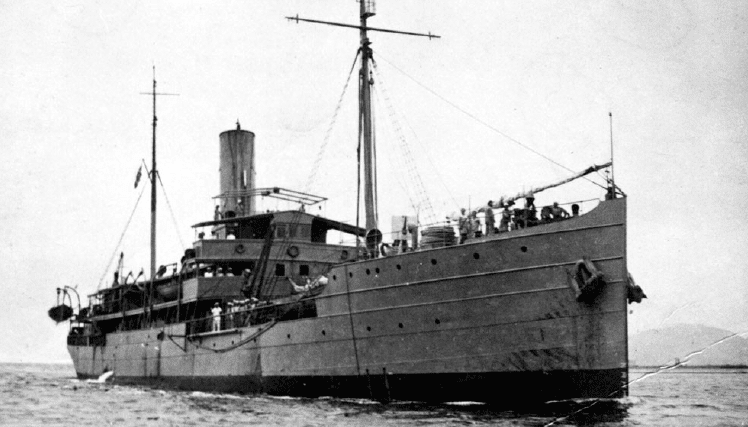

No Brasil, um dos primeiros barcos a incorporar a novidade das caldeiras (sem, no entanto, abrir mão dos mastros) foi a corveta Vital de Oliveira, da Marinha Brasileira.

Ela ainda usava casco de madeira, mas já estava equipada com um engenho auxiliar de propulsão mecânica – uma novidade e tanto na época.

Por esse motivo, em 1879, quando a corporação decidiu empreender aquela que seria a primeira circum-navegação do planeta feita por uma embarcação com bandeira brasileira (oficialmente, não havia sequer registros de que algum cidadão brasileiro já tivesse feito isso), o navio escolhido para aquela viagem foi a Vital de Oliveira, então a melhor e mais moderna embarcação brasileira.

O objetivo da viagem era treinar novos marinheiros e demonstrar o poderio da Marinha do Brasil para o restante do continente sulamericano.

O comando do barco foi entregue ao capitão-de-fragata Julio de Noronha, que selecionou uma tripulação de quase 100 homens para aquela longa viagem, prevista para durar mais de um ano.

Mesmo com o advento do motor, a velocidade média dos barcos continuou sendo praticamente a mesma de antes, porque não era possível levar a bordo um estoque de carvão que permitisse navegar a motor o tempo todo, muito menos na velocidade máxima.

A Vital de Oliveira partiu do porto do Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1879, e, ao longo da viagem, foi derrubando fronteiras.

Tornou-se, entre outros feitos, o primeiro navio brasileiro a atravessar o então recém-construído Canal de Suez.

Mas, por outro lado, enfrentou acidentes que quase transformaram aquela travessia na primeira grande tragédia náutica nacional.

No pior deles, seis marinheiros morreram durante a travessia do Pacífico, vítimas de beribéri, uma doença causada pela falta de vitamina B no organismo.

O problema foi causado por um interminável nevoeiro, que acompanhou o navio por metade do percurso e umidificou — e apodreceu — os alimentos a bordo.

No mesmo trecho, outros três marinheiros morreram vítimas de um tipo de acidente bastante corriqueiro naqueles tempos, a queda no mar.

A primeira perda aconteceu na chegada do barco à França, quando um marinheiro caiu do mastro e sumiu no mar.

A escala francesa teve um objetivo também diplomático: embarcar uma missão brasileira que dali seguiria até a China, a fim de tentar convencer os chineses a imigrarem para o Brasil, para substituir a mão de obra escrava, recém-proibida no país, e que acabou não dando em nada.

Da China, a Vital de Oliveira seguiu adiante e chegou ao Japão, já do outro lado do mundo.

Como acontecia em todos os portos por onde passava, a escala do navio brasileiro no Japão foi longa e repletas de cerimônias e homenagens.

Afinal, nunca um barco oficial brasileiro passara por lá.

Mas, em seguida, veio o pior trecho da viagem: a travessia do Pacífico.

E as mortes causadas pela comida apodrecida.

Ao chegar a São Francisco, do outro lado do oceano, outros 16 marinheiros brasileiros tiveram que ser hospitalizados por causa de infecções contraídas na travessia, e por lá ficaram.

O navio, então, seguiu para Acapulco, na costa do México, onde outro susto quase virou uma nova tragédia: um terremoto atingiu a cidade durante a escala do barco na cidade.

Até que, 15 meses depois de ter partido do Brasil, a Vital de Oliveira finalmente retornou ao Rio de Janeiro, trazendo 25 homens a menos na tripulação, mas com um grande feito no currículo: o de ter se tornado o primeiro barco brasileiro a dar uma volta do mundo navegando.

Desde então, o nome Vital de Oliveira nunca mais deixou de ser usado em alguma embarcação da corporação.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, cujos VOLUMES 1, 2 e 3 podem ser comprados CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS.

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | fev 3, 2025

Em 2011, ao socorrer um amigo pescador cuja rede havia enganchado em algo no fundo do mar, a 25 milhas do Cabo São Tomé, próximo à divisa entre a costa do Rio de Janeiro e a do Espírito Santo, o também pescador Everaldo Meriguete teve uma surpresa.

Havia um “barco afundado lá embaixo”, como ele contou ao amigo, ao retornar à superfície.

E não era um “barco” como outro qualquer.

Era um navio.

Um navio da Segunda Guerra Mundial: o Vital de Oliveira, o único da Marinha do Brasil afundado durante o conflito, que havia desaparecido há quase 70 anos, após ter sido torpedeado pelo submarino alemão U-816, na noite de 19 de julho de 1944, gerando a morte de 150 marinheiros brasileiros.

Naquele dia, o triste fim do Vital de Oliveira (batizado com o mesmo nome do primeiro barco da Marinha do Brasil a completar uma volta ao mundo navegando, e que também virou notícia ruim, porque nove marinheiros morreram durante aquela longa viagem) parecia ter saído, finalmente, do esquecimento.

Mas não foi bem assim.

A tragédia do Vital de Oliveira, um navio-auxiliar da Marinha do Brasil, começou a ser escrita ainda na manhã do dia em que ele desapareceria, quando, depois de uma escala na distante ilha de Trindade, quase no meio do Atlântico, partiu do porto de Vitória, no Espírito Santo, com destino ao Rio de Janeiro, levando a bordo, além de 250 tripulantes, um carregamento de madeira.

Como se tratava de um navio auxiliar, era comum o Vital de Oliveira transportar alguma carga, daí aquelas pranchas de madeira alocadas em boa parte do convés – e que, horas depois, seriam a salvação de muitos sobreviventes.

E, como também de hábito em tempos de guerra, ele partiu escoltado pela embarcação caça-submarinos Javari, também da Marinha Brasileira, o que, no entanto, se mostraria completamente inútil poucas horas depois.

Ao anoitecer daquele 19 de julho, os dois navios se aproximaram da divisa com o Rio de Janeiro e, horas depois, atingiram o través do temido Cabo São Tomé, local de navegação nem sempre muito fácil, por conta do mar quase sempre agitado.

E foi ali que tudo aconteceu.

Faltavam cinco minutos para a meia-noite, quando um dos dois torpedos disparados pelo submarino alemão U-861 explodiu no costado de boreste do Vital de Oliveira, bem perto da popa, contorcendo o navio inteiro – que começou a afundar rapidamente.

Tão rápido que não houve tempo para quem estava na casa de máquinas (se é que alguém conseguiu sobreviver a explosão causada pelo torpedo) subir para tentar escapar da enxurrada de água que entrava.

Instantaneamente, todas as luzes de bordo se apagaram, ao mesmo tempo em que o navio, já agonizante, começou a se inclinar violentamente para trás, por conta do peso da água.

Em cinco minutos, o Vital de Oliveira desapareceu da superfície.

Quem não sucumbiu na explosão ou não foi arrastado para o fundo pelo próprio navio, só escapou vivo das águas revoltas do cabo naquela noite graças as pranchas de madeira que o Vital de Oliveira transportava.

Quando o navio afundou, elas flutuaram e serviram de apoio para os náufragos.

Foi, no entanto, a única ajuda imediata que eles tiveram, porque o barco de escolta, que deveria zelar pela integridade dos ocupantes do navio auxiliar, nada fez.

O Javari, que navegava um pouco à frente do Vital, seguiu avançando, como se nada tivesse acontecido com o navio que ele deveria proteger.

Só quando chegou ao Rio de Janeiro, na manhã seguinte, o barco de escolta foi mandado de volta ao cabo, em busca de algum sinal do navio desaparecido.

Mas tudo o que seus oficiais encontraram foram alguns náufragos ainda na água, à espera do resgate, que até então vinha sendo feito de maneira precária por um barco pesqueiro – o mesmo que, ironicamente, levara uma bronca do comandante do Vital de Oliveira no porto de Vitória, por ter atracado na sua vaga.

Quando todos os sobreviventes foram recolhidos e contados, a macabra contabilidade do ataque do U-861 ao navio brasileiro somava exatos 150 mortos, mais da metade da quantidade de homens que havia a bordo.

Apenas 100 tripulantes sobreviveram.

Mesmo assim, o inexplicável comportamento do barco de apoio jamais teve uma explicação convincente.

Logo após o episódio, comandantes e oficiais do Javari foram transferidos para outras áreas da Marinha do Brasil, e o caso caiu num incômodo esquecimento.

Situação que persistiu mesmo após o Vital de Oliveira ser achado no fundo do mar, trazendo o caso novamente à tona.

Mas, mesmo assim, ninguém nunca foi punido.

Gostou desta história?

Ela faz parte do NOVO LIVRO HISTÓRIAS DO MAR – VOLUME 3 – 100 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, que ACABA DE SER LANÇADO, e pode ser comprado com CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | fev 1, 2025

Havia três semanas que o velejador australiano Tim Shaddock, de 51 anos, havia partido da enseada de La Paz, na Baja Califonia mexicana, rumo à Polinésia Francesa, levando como única companhia a bordo do seu surrado catamarã Aloha Toa uma cadelinha que ele encontrara na rua, a Bella, quando uma tempestade interrompeu sua viagem.

A tormenta rasgou as velas e fez pifar os equipamentos de navegação e comunicação do barco, deixando os dois, homem e cadela, totalmente à deriva e sem nenhum contato com o mundo exterior no maior oceano do mundo – uma situação que tinha tudo para terminar em tragédia.

Mas não.

Navegador experiente, Shaddock sabia que, naquela situação, o mais importante era economizar água e alimentos, porque seria impossível prever quando ele e o animal seriam resgatados.

Se é que isso aconteceria…

A primeira medida foi passar a maior parte do tempo dentro do barco, abrigado do sol, juntamente com o animal, porque o corpo humano perde muitos líquidos e sais minerais ao transpirar – especialmente no mar, onde o vento mascara a desidratação sigilosa que ocorre no organismo.

Durante os dias de sol forte, Shaddock só saia do abrigo da cabine quando a linha de pesca do kit de sobrevivência do seu barco indicava que um peixe havia sido fisgado – situações em que Bella abanava freneticamente o rabo, porque sabia que isso era garantia de comida, algo que, com o passar dos dias, foi escasseando, juntamente com a água no tanque do catamarã.

Logo, matar a sede passou a ser uma questão ligada apenas à meteorologia: se chovesse, eles bebiam.

Do contrário, pacientemente esperavam que as nuvens chegassem.

E foi assim que o australiano e sua cachorra passaram semanas no mar, torcendo por um resgate, que a cada dia se tornava mais necessário e menos provável.

Até que, um dia, na nublada manhã de 17 de julho de 2023, mais de dois meses após o início daquele infortúnio, quando oferecia à Bella o único bem-estar que podia dar (um pouco de carinho, para espantar a fome e a sede do animal), e relaxava imóvel na cabine (para poupar energias, Shaddock passou a se movimentar cada vez menos a bordo), o australiano ouviu um barulho de motor ao longe.

Instintivamente, ele correu para fora da cabine e perscrutou o horizonte.

Nada.

Nenhum sinal de barco se aproximando.

No entanto, o barulho aumentava cada vez mais.

Só que vinha de outra direção: do céu, e não do mar.

Foi quando, em uma brecha entre as nuvens, surgiu a mais inesperada das possibilidades: um helicóptero, voando quase rente a água.

A aeronave passou sobre a cabeça do australiano, deu meia volta e retornou, porque o piloto ficou intrigado com aquele veleiro parado no oceano, sem velas no mastro.

Shaddock e Bella estavam salvos – por mais improvável que pudesse ser a presença de um helicóptero no meio do Oceano Pacífico, a centenas de quilômetros da terra firme mais próxima.

As chances de um barco pequeno, como o catamarã do australiano, ser avistado no meio de um oceano por outro barco, já eram, por si só, pequenas.

Que dirá, então, por um helicóptero, aeronave que não tem autonomia para ir tão longe sobre o mar, e, ainda por cima, voando a baixa altitude, o que favoreceu a sua avistagem.

Mas havia uma explicação para aquele incrível golpe de sorte.

O helicóptero havia decolado de um grande barco pesqueiro mexicano, o Mária Delia, e sobrevoava o mar em busca de cardumes de atuns, quando encontrou algo bem mais valioso: o australiano e sua cachorra – ambos bem mais magros, mas sem nenhum problema de saúde, a não ser a sede torturante e a fome avassaladora.

“Foi um milagre para nós dois”, reconheceu o australiano, ao abandonar o seu barco no mar e embarcar no pesqueiro, na companhia de Bella, após o piloto do helicóptero ter avisado o comandante do Mária Delia sobre o surpreendente achado.

Mas isso só aconteceu porque Tim Shaddock resistiu à duas tentações muito comuns em situações como a que enfrentou: a de saciar a sede bebendo água do mar, que além de não aplacar a sede desidrata ainda mais o organismo, e de transformar a companheira de flagelo em comida – o que só mesmo os desalmados fariam.

Mesmo assim, ao desembarcar do pesqueiro, dias depois, no litoral do México, o australiano protagonizou um ato inesperado, que, a princípio, pareceu abominável: doou a cachorra a um dos marinheiros do barco.

Mas havia um bom motivo para isso.

Como havia abandonado o seu veleiro no mar, Shaddock não tinha mais como navegar, e teria que retornar à Austrália, país que impõe severas restrições à entrada de animais.

“Depois de tudo o que passou comigo no mar, não é justo que Bella sofra ainda mais, presa em um canil, cumprindo quarentenas”, explicou o australiano, justificando sua decisão.

Não se sabe se Bella compreendeu a explicação.

Mas, ao se despedir do australiano, ela uma vez mais abanou o rabo.

Como fez o tempo todo no barco.

Gostou desta história?

Ela faz parte do NOVO LIVRO HISTÓRIAS DO MAR – VOLUME 3 – 100 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, que ACABA DE SER LANÇADO, e pode ser comprado com CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS

Clique aqui para ler outras histórias

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Comentários