por Jorge de Souza | jan 28, 2022

A tempestade que revirou as águas do Lago Michigan, no extremo norte do Estados Unidos, no dia 19 de abril de 2020, trouxe à tona a resposta a um mistério que já durava 117 anos: o paradeiro final da escuna R. Kanters, que desapareceu durante outra tempestade na região, 117 anos antes.

A tormenta remexeu o fundo de areia na beira do lago, na altura da pequena cidade de Holland, e fez aflorar parte do grande casco de madeira do barco que afundara em 7 de setembro de 1903.

No dia seguinte, ao caminhar pela margem do lago, um morador viu escombros brotando da areia e teve a feliz ideia de entrar em contado com a associação de pesquisadores de naufrágios da região – que imediatamente entrou em ação, porque aparições desse tipo, embora não raras no sempre agitado Lago Michigan, costumam ficar visíveis por pouquíssimo tempo, antes de serem novamente cobertas pela areia.

Mas havia um problema: era o auge do confinamento gerado pela pandemia do coronavírus, e os técnicos da entidade estavam impedidos de ir ao local para investigar e atestar a identidade do barco.

Alguma coisa, porém, tinha que ser feita, para não perder a chance de averiguar os restos do velho naufrágio sem sequer colocar os pés na água, já que eles estavam visíveis na própria areia da margem.

Como nenhum especialista podia ir até lá, a única saída foi transformar aquele simples morador em um quase arqueólogo, instruindo-o, através de mensagens no celular, sobre como registrar, medir e coletar informações que pudessem levar a identificação do naufrágio.

E rapidamente, antes que as areias cobrissem tudo novamente.

O homem, então, muniu-se de pás, câmeras e fitas métricas, e começou a vasculhar, sozinho, os escombros do barco, sob a orientação remota dos especialistas, que iam lhe passando instruções e pedindo coleta de imagens e medidas específicas, a fim de compará-las com antigos registros de naufrágios na região.

E tudo isso correndo contra o tempo, antes que lago engolisse de novo o barco.

Tinha tudo para dar errado, mas não deu.

Em pouco mais de um dia de trabalho, os técnicos, mesmo à distância, concluíram que se tratava do que restou da escuna R. Kanters, assim batizada em homenagem ao seu proprietário, Rokus Kanters, um ex-prefeito da própria cidade de Holland.

E a história do barco pode, finalmente, ser completada.

Mas nada dele foi coletado.

No dia seguinte, apenas três após ter emergido do fundo do lago, os restos da escuna voltaram a desaparecer sob as águas, e retornaram ao mesmo esconderijo onde ficaram por mais de um século.

Mas, agora, já identificados como sendo o que restou da R. Kanters, graças ao esforço de um leigo morador que virou arqueólogo.

Gostou desta história?

Ela faz parte do VOLUME 2 do novo livro HISTÓRIAS DO MAR + 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado CLICANDO AQUI, com preço promocional de lançamento e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor foto: michiganshipwrecks.org

foto: michiganshipwrecks.org

por Jorge de Souza | jan 28, 2022

Na noite de 24 de fevereiro de 1971, um fato curioso entrou para a história da cidade de Santos, no litoral brasileiro.

Uma tempestade de verão tornou o mar agitado e fez romper os cabos que prendiam um pequeno navio, que fora transformado em boate flutuante, o Recreio, que ficava permanentemente ancorado em uma das margens da baía.

Impossibilitado de reagir ao incidente, já que não tinha mais motor, o inerte navio, velho conhecido dos moradores da cidade, atravessou à deriva toda a baía, com três assustados tripulantes a bordo, até encalhar na beira da praia, onde imediatamente virou atração turística.

E um problema que dura até hoje.

Nos dias subsequentes, diversas tentativas de arrancar aquele intruso espetado na areia da praia foram feitas.

Todas em vão.

O Recreio, um ex-navio de passageiros, de que 62 metros de comprimento, que, no passado, fizera história levando e trazendo viajantes para Santa Catarina, não se movia um centímetro, nem quando puxado por mais de um rebocador ao mesmo tempo.

Cravado na beira-mar, ele recusava-se a desgrudar da praia.

Temendo pela segurança dos banhistas, já que o navio estava ao alcance das mãos até de crianças, a prefeitura passou a pressionar o dono do barco, o engenheiro russo radicado na cidade Wladimir Grieves, para que o tirasse de lá, a qualquer custo.

E o foi o que ele fez.

Sabendo que o navio estava irremediavelmente perdido, Grieves ordenou que o outrora bem cuidado Recreio fosse depenado, a fim de aliviar peso e facilitar o trabalho dos rebocadores.

Como também não deu certo, veio a ordem seguinte: usar dinamite, para tentar para arrancá-lo de qualquer maneira daquela armadilha na qual se metera.

Mas também não deu em nada.

E piorou ainda mais as coisas.

O máximo que os explosivos conseguiram foi fragilizar a estrutura do casco, que, depois, ao ser puxado pelos rebocadores, simplesmente rasgou, feito uma folha de papel.

A parte de cima da casaria saiu inteira e foi removida com a ajuda de boias.

Mas a de baixo, a que realmente importava, continuou teimosamente cravada na praia.

E não houve quem a tirasse de lá.

Com o passar do tempo, a ação das marés foi encobrindo gradativamente os ferros retorcidos do que restou do casco, até que os escombros do Recreio desapareceram por completo, para alívio do dono do navio, da prefeitura e dos banhistas, que, até então, viviam se machucando nos restos submersos.

E assim ficou por quase 40 anos, tornando o Recreio apenas uma peculiar história contada pelos velhos moradores da cidade.

Até que, no início dos anos 2000, a dragagem do canal de acesso ao porto de Santos causou uma alteração no fluxo de areia levados pelas marés para as praias da cidade e fez aflorar, de novo, os vergalhões do casco do teimoso navio – que, feito um zumbi, voltou a assombrar os banhistas.

Resignada, a prefeitura da cidade limitou-se a colocar estacas em torno dos escombros, cada vez mais aflorados na areia da praia, e uma placa alertando para o perigo de tomar banho de mar naquele local.

E assim permanece até hoje.

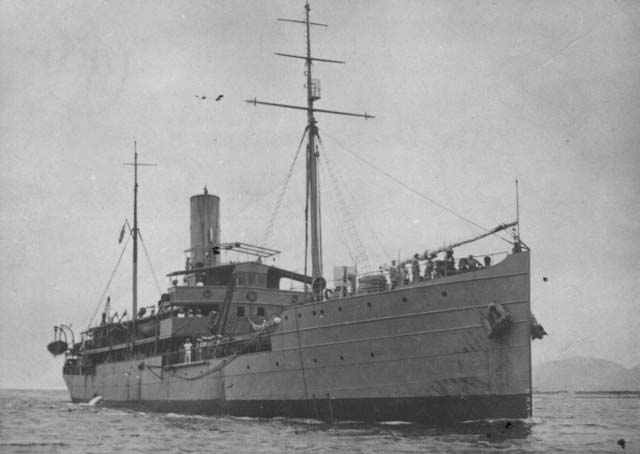

Quando foi construído, em 1926, e batizado com o nome do empresário alemão-catarinense que o encomendara para o transporte de carga e passageiros para Santa Catarina, o Recreio, então chamado Carl Hoepcke, era o principal meio de ligação entre Florianópolis e o resto do país – uma espécie de transatlântico da ilha, com acomodações de Primeira Classe, e motivo de orgulho para os moradores da cidade.

Sempre que chegava ou saia do porto catarinense, as pessoas iam para a margem, saudá-lo.

A alegre rotina durou 30 anos, até que um incêndio, em 1956, na partida do porto da mesma cidade de Santos, decretou a sua aposentadoria como meio de transporte.

Na ocasião, para extinguir o fogo, que matou um tripulante e deixou outro 27 horas boiando no mar, até ser resgatado, foi preciso até afundar parte do casco, mas, mesmo assim, o Carl Hoepcke foi salvo.

Mas seu destino como navio de passageiros estava selado.

Tempos depois, ele foi vendido para uma empresa de transporte de carga do Pará e ganhou outro nome: Pacaembu.

O ex-transatlântico, famoso até hoje entre os velhos moradores da ilha de Santa Catarina, ficou dez anos atuando como cargueiro, até seu cansado motor parar de funcionar.

Isso levou o seu desanimado proprietário a vendê-lo, quase como sucata, para o russo Wladimir Grieves, que tinha planos ambiciosos para o velho ex- Carl Hoepcke: ele seria transformado em um navio só para festas e diversão, o Recreio.

Para isso, Grieves promoveu uma completa alteração na embarcação.

A chaminé virou caixa-d´água, a torre de comando foi transformada em mirante e, no lugar da casa de máquinas, surgiu uma piscina, já que, mesmo na nova fase, o Recreio continuou sem motor, porque o seu objetivo era ficar permanentemente ancorado na Baía de Santos.

E assim foi, até aquela tempestuosa noite de 1971, quando o curioso navio-boate da cidade de Santos cruzou toda a baía à deriva, para morrer na praia, onde se tornou, até hoje, uma encrenca do tamanho de um navio.

Literalmente.

Gostou desta história?

Ela faz parte do VOLUME 2 do novo livro HISTÓRIAS DO MAR + 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado CLICANDO AQUI, com preço promocional de lançamento e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor foto: Fundação Arquivo da Memória de Santos

foto: Fundação Arquivo da Memória de Santos

por Jorge de Souza | jan 24, 2022

O francês Jean-Jacques Savin tinha apenas 10 anos de idade quando leu o livro que Alain Bombard escreveu, contando como atravessara o Atlântico com um simples bote de borracha, praticamente à deriva.

E ficou tão impressionado com a façanha do conterrâneo que decidiu que, um dia, faria algo igual ou parecido.

Mas fez pior.

Em 22 de dezembro de 2018, já aos 71 anos de idade, Savin entrou em uma espécie de barril, feito de material resistente, mas sem velas, nem motor nem nenhum tipo de propulsão, em uma praia das Ilhas Canárias e se deixou levar pelo mar, em busca do seu sonho: atravessar o oceano da maneira mais natural possível, totalmente à deriva, empurrado apenas pelos ventos e correntezas.

Como uma rolha.

Algo que nem Bombard havia feito igual.

O barril-navegador de Savin, uma cápsula de três metros de comprimento por 2,10 m de diâmetro, continha uma cama, uma pia (alimentada por água dessalinizada extraída do mar, através de um processo manual que lhe custava 300 bombeadas para obter um litro de líquido potável), um fogareiro, um assento, um compartimento onde ele guardava o seu estoque de comida desidratada, uma portinhola de acesso e três janelinhas – uma delas no fundo, para ele que ele pudesse observar os peixes que passavam.

O próprio Savin, um pacato avô aposentado, mas com extenso currículo de atividades (entre outras coisas, fora paraquedista, piloto de aviões e guarda de parques de animais selvagens na África), projetara a engenhoca e marotamente o batizara de OFNI – iniciais de “Objeto Flutuante Não Identificado”, uma brincadeira com os OVNIs do espaço.

Mas não deixava de ser uma verdade.

Flutuando no mar, a esquisita cápsula de Savin parecia tudo – boia sinalizadora, tanque de combustível, objeto caído de algum navio -, menos um barco.

Até porque o francês passava a maior parte do tempo dentro dele, feito um viajante encapsulado, sendo levado pelo oceano para ele onde ele bem entendesse.

O começo da travessia foi bem difícil.

Embora Savin, que já havia atravessado o Atlântico em solitário quatro vezes, mas todas com barcos convencionais, tivesse escolhido um ponto de partida brindado por correntes favoráveis, os ventos em nada ajudaram.

Durante os primeiros 15 dias, o barril-navegador do ousado aventureiro francês foi empurrado muito mais do que deveria para o Norte, o que, logo de cara, o levou a concluir que sua empreitada, caso fosse bem-sucedida, levaria bem mais tempo do que os três meses que previra – e três meses era, também, o prazo máximo que seu estoque de comida suportaria.

Além disso, ainda não adaptado ao permanente chacoalhar da cápsula, já que ela não permitia nenhum tipo de controle, Savin passava dias e noites enjoado.

Mas ele não reclamava.

E mesmo que quisesse, não poderia mais dar meia-volta e retornar à praia.

“Não serei o comandante do meu barco e sim um mero passageiro do oceano”, havia definido o francês, antes de partir.

O desconforto durou duas semanas, até que o vento rondou e apontou na direção certa: a do Caribe, onde Savin pretendia chegar, de preferência na Martinica, uma ilha de colonização francesa.

As correntes mostravam que isso era possível.

Mas dependeria da boa vontade da natureza.

“No meio do oceano, sendo levado apenas por ele, não há regras nem ninguém dizendo o que você tem que fazer. Nem mesmo a sua mente”, escreveu Savin no seu diário de bordo – uma das poucas coisas que ele levava no seu barril flutuante, além de alguns livros de aventura (nenhuma tão ousada quanto a que ele próprio estava executando) e uma versão compacta da Bíblia – “porque”, como explicara antes, com bom humor, “para ler a versão original seria preciso atravessar um oceano maior que o Atlântico”.

De supérfluo a bordo da acanhada cápsula, havia apenas duas garrafas de vinho e uma latinha de foie gras, que Savin levara para comemorar duas datas especiais que passaria no mar: a chegada do Ano Novo e o seu 72º aniversário, que aconteceu menos de um mês após a partida – embora, para ele, idade fosse apenas um número, não um limitador do estado de espírito.

Flutuando a uma velocidade média entre apenas 2 e 3 km/h – bem menos do que uma simples pessoa caminhando -, quando a natureza ajudava, o francês conseguia avançar pouco mais de 50 quilômetros por dia, embora nem sempre na direção desejada. Mas ele não tinha pressa.

Nem poderia ter, dado o meio que escolhera para cruzar o oceano.

Mas uma coisa preocupava Savin, desde aqueles primeiros dias da travessia: o seu estoque de comida.

Quando ficou claro que, mesmo se alimentando espartanamente, sua comida não daria para toda a travessia, ele decidiu passar a pescar com mais assiduidade, embora os peixes fossem os seus únicos companheiros de viagem – e Savin adorasse tê-los por perto.

“A gente se apega a qualquer coisa quando está sozinho no mar”, escreveu também no seu diário, mas como uma simples constatação, não um lamento, já que, embora casado, ele sempre apreciara a solidão.

Tanto que decidira embarcar sozinho naquela aventura, sem nenhuma companhia no barril.

“Nem caberia”, explicou, com o mesmo bom humor, antes de partir.

A permanente preocupação com o estoque de alimentos fez com que um dos momentos mais felizes para Savin durante a travessia tenha sido o encontro acidental que ele teve com o navio americano de pesquisas Ronald H Brown, no meio do Atlântico, após 68 dias vagando à deriva.

Um tanto surpresos com aquela improvável embarcação, e sobretudo com a idade do seu único ocupante, os tripulantes do navio forneceram frutas e comida ao francês, que, no entanto, nem de longe demonstrou vontade de ser resgatado.

Ao contrário, com aquele suprimento extra, Savin ficara ainda mais confiante em seguir adiante, sendo levado apenas pelo próprio oceano.

A ajuda do navio foi providencial para o francês.

Mas foram também os navios as suas maiores fontes de dores de cabeça.

Por duas vezes, ele quase foi atropelado por eles.

Na primeira, Savin conseguiu fazer contato pelo rádio quando já estava prestes a ser esmagado por um petroleiro.

Na outra, teve até que disparar um foguete sinalizador para chamar a atenção do piloto – que desviou o máximo que pode, mas ainda assim passou a míseros 20 metros da cápsula inerte do destemido septuagenário.

O último contato de Savin com outra embarcação aconteceu no 121º dia da travessia, quando ele, novamente preocupado com o seu estoque de comida, pediu uma vez mais ajuda.

Desta vez, a um veleiro que passava, o Melchior.

Do comandante do barco, além de alimentos, ele recebeu também uma boa notícia: seus cálculos estavam certos e havia, sim, terra firme ali por perto.

No dia seguinte, uma ilha se materializou diante do barril errante do francês. Era St. Eustatios, uma das ilhas das antigas Antilhas Holandesas.

Ele havia conseguido.

Atravessara o Atlântico totalmente à deriva, dentro de uma cápsula flutuante, em um percurso de mais de 3 000 milhas náuticas.

Mas, por muito pouco, Savin não morreu na praia.

Literalmente.

Em torno da ilha de St. Eustatios, havia um perigosíssimo recife de corais, e o francês nada podia fazer para evitar o choque.

A única saída foi pegar o rádio e pedir socorro a Guarda Costeira, que, por sua vez, acionou o petroleiro americano Kelly Anne, que estava ali por perto.

O navio se aproximou, içou o barril do francês (que, uma vez a bordo, tomou o seu primeiro banho de água doce em mais de quatro meses) e, depois, desembarcou ambos no porto da ilha.

Antes de ser resgatado, porém, Savin pediu para dar o seu último mergulho no mar.

Queria se despedir dos peixes que o seguiam há dias e dar por terminada uma das mais improváveis travessias da História.

No dia seguinte, outro navio o levou até a vizinha Ilha de Martinica, onde sua esposa e alguns amigos o aguardavam.

Savin estava quatro quilos mais magro, mas nada mal para quem passara 122 dias dentro de uma espécie de rolha, boiando no oceano, ao sabor das ondas.

Nem Bombard havia feito nada igual.

Gostou desta história?

Ela faz parte do VOLUME 2 do novo livro NOVAS HISTÓRIAS DO MAR + 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado CLICANDO AQUI, com preço promocional e ENVIO GRÁTIS

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jan 13, 2022

A America´s Cup, a regata mais famosa do mundo e também a mais antiga competição ainda em disputa entre todos os esportes, foi assim batizada por causa de um barco: o iate americano America, cuja história foi realmente digna de tal homenagem.

Ele foi construído em 1851, nos Estados Unidos, como uma prova de que os americanos já eram capazes de fazer barcos tão bons e velozes quanto os dos colonizadores ingleses.

Quando ficou pronto, o America logo cruzou o Atlântico, para participar de uma competição contra 17 barcos ingleses, na própria Inglaterra – foi, também, o primeiro barco a atravessar um oceano com o único objetivo de participar de uma regata.

Lá chegando, não fez por menos e venceu a prova, fato que acabou gerando um comentário que entrou para a história.

Quando a rainha inglesa Victoria, que estava presente ao evento, perguntou a um súdito qual barco havia chegado em segundo lugar, atrás do veleiro americano, ouviu, respeitosamente, que “naquela competição, não havia segundo colocado” – porque só a vitória importava.

A partir de então, em homenagem ao feito daquele veleiro vindo de uma ex-colonia inglesa, a mais lendária das regatas passou a ser chamada de “America´s Cup” e começou a ser disputada a cada quatro anos.

E, fazendo jus ao nome da própria competição, o domínio americano na America´s Cup durou longos 130 anos, até ser quebrado pelo veleiro australiano Australia III, em 1983.

Já o barco que deu origem a esta hegemonia centenária teve um destino bem mais curto – e um fim inglório.

Depois daquela surpreendente vitória na Inglaterra, o America foi vendido a um milionário inglês, que o rebatizou Camilla.

Em seguida, o barco passou pelas mãos de outros donos europeus, até retornar aos Estados Unidos, às vésperas da Guerra Civil americana.

Ao chegar, foi requisitado pelos Confederados para atuar no conflito e teve o seu nome novamente alterado, desta vez para Memphis.

Por conta da sua incrível capacidade de velejar rápido, foi transformado em barco de interceptação de embarcações que supriam os inimigos da União com armamentos e mantimentos.

Mas, quando os Confederados se viram cercados, o destino do America acabou sendo selado.

Para não cair nas mãos dos inimigos, o outrora garboso veleiro foi propositalmente afundado, em 1862, em um canal, nos arredores de Jacksonville, no norte da Florida.

E ali ficou por mais de um ano, até ser localizado, no fundo do canal, mas ainda em bom estado, por um pesquisador das tropas da União.

O America, então, foi recuperado, voltou a navegar com o seu nome original, mas passou a combater do outro lado do conflito.

Quando a Guerra Civil terminou, passou a ser usado como barco de treinamento da Academia Naval de Annapolis.

Mas, seis anos depois, em 1870, voltou a disputar a copa que ele mesmo criara, terminando em quarto lugar – nada mal para um barco com já quase 20 anos de uso e tantos contratempos no currículo, inclusive um completo naufrágio.

Depois disso, o America foi vendido ao general americano Benjamin Butler, que o usou como iate particular, por outros 20 anos.

Em 1893, com a morte do general, o histórico veleiro foi arrematado por um comitê de restauração da história americana e novamente entregue a Academia de Annapolis.

Lá, foi reformado, restaurado e colocado em exposição permanente, como reconhecimento por aquela histórica vitória contra os ingleses, décadas antes.

E assim o veleiro ficou por muitos anos, até que, em 1942, com o início da Segunda Guerra Mundial, foi retirado da água e levado para um galpão da academia, a fim de não correr nenhum risco.

Mas, ironicamente, foi justamente ali, na pseudo segurança de um depósito, que o America encontrou o seu final inglório.

Durante uma tempestade, em 29 de março daquele ano, o teto do galpão desabou, despedaçando o barco que, de certa forma, simbolizava o próprio orgulho americano.

Ficou, no entanto, o legado da America´s Cup, a mais famosa competição de barcos a vela do mundo, que é disputada até hoje.

Gostou desta história?

Ela faz parte do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, que por ser comprado clicando aqui, com preço promocional e ENVIO GRÁTIS

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTE LIVRO

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | jan 13, 2022

Em 2011, ao socorrer um amigo pescador cuja rede havia enganchado em algo no fundo do mar, a 25 milhas do Cabo São Tomé, próximo à divisa entre a costa do Rio de Janeiro e a do Espírito Santo, o também pescador Everaldo Meriguete teve uma surpresa.

Havia um “barco afundado lá embaixo”, como ele contou ao amigo Domingos Afonso Jorio, ao retornar à superfície.

E não era um “barco” como outro qualquer.

Era um navio.

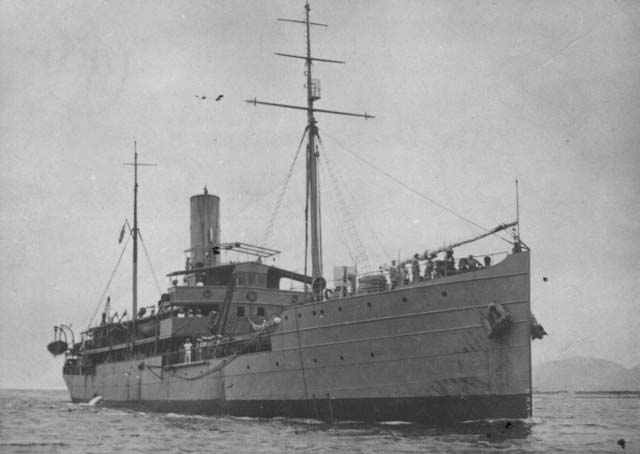

Um navio da Segunda Guerra Mundial: o Vital de Oliveira, o único da Marinha do Brasil afundado durante o conflito, que havia desaparecido há quase 70 anos, após ter sido torpedeado pelo submarino alemão U-816, na noite de 19 de julho de 1944, gerando a morte de 150 marinheiros brasileiros.

Naquele dia, o triste fim do Vital de Oliveira (batizado com o mesmo nome do primeiro barco da Marinha do Brasil a completar uma volta ao mundo navegando, e que também virou notícia ruim, porque nove marinheiros morreram durante aquela longa viagem) parecia ter saído, finalmente, do esquecimento.

Mas não foi bem assim.

A tragédia do Vital de Oliveira, um navio-auxiliar da Marinha do Brasil, começou a ser escrita ainda na manhã do dia em que ele desapareceria, quando, depois de uma escala na distante ilha de Trindade, quase no meio do Atlântico, partiu do porto de Vitória, no Espírito Santo, com destino ao Rio de Janeiro, levando a bordo, além de 250 tripulantes, um carregamento de madeira.

Como se tratava de um navio auxiliar, era comum o Vital de Oliveira transportar alguma carga, daí aquelas pranchas de madeira alocadas em boa parte do convés – e que, horas depois, seriam a salvação de muitos sobreviventes.

Como de praxe em tempos de guerra, ele partiu escoltado pela embarcação caça-submarinos Javari, também da Marinha Brasileira, o que, no entanto, se mostraria completamente inútil poucas horas depois.

Ao anoitecer daquele 19 de julho, os dois navios se aproximaram da divisa com o Rio de Janeiro e, horas depois, atingiram o través do temido Cabo São Tomé, local de navegação nem sempre muito fácil, por conta do mar quase sempre agitado.

E foi ali que tudo aconteceu.

Faltavam cinco minutos para a meia-noite, quando um dos dois torpedos disparados pelo submarino alemão U-861 explodiu no costado de boreste do Vital de Oliveira, bem perto da popa, contorcendo o navio inteiro – que começou a afundar rapidamente.

Tão rápido que não houve tempo para quem estava na casa de máquinas (se é que alguém conseguiu sobreviver a explosão causada pelo torpedo) subir para tentar escapar da enxurrada de água que entrava.

Instantaneamente, todas as luzes de bordo se apagaram, ao mesmo tempo em que o navio, já agonizante, começou a se inclinar violentamente para trás, por conta do peso da água.

Em cinco minutos, o Vital de Oliveira desapareceu da superfície.

Quem não sucumbiu na explosão ou não foi arrastado para o fundo pelo próprio navio, só escapou vivo das águas revoltas do cabo naquela noite graças as pranchas de madeira que o Vital de Oliveira transportava.

Quando o navio afundou, elas flutuaram e serviram de apoio para os náufragos.

Foi, no entanto, a única ajuda imediata que eles tiveram, porque o barco de escolta, que deveria zelar pela integridade dos ocupantes do navio auxiliar, nada fez.

O Javari, que navegava um pouco à frente do Vital, seguiu avançando, como se nada tivesse acontecido com o navio que ele deveria proteger.

Só quando chegou ao Rio de Janeiro, na manhã seguinte, o barco de escolta foi mandado de volta ao cabo, em busca de algum sinal do navio desaparecido.

Mas tudo o que seus oficiais encontraram foram alguns náufragos ainda na água, à espera do resgate, que até então vinha sendo feito de maneira precária por um barco pesqueiro – o mesmo que, ironicamente, levara uma bronca do comandante do Vital de Oliveira no porto de Vitória, por ter atracado na sua vaga.

Quando todos os sobreviventes foram recolhidos e contados, a macabra contabilidade do ataque do U-861 ao navio brasileiro somava exatos 150 mortos, mais da metade da quantidade de homens que havia a bordo.

Apenas 100 tripulantes sobreviveram.

Mesmo assim, o inexplicável comportamento do barco de apoio jamais teve uma explicação convincente.

Logo após o episódio, comandantes e oficiais do Javari foram transferidos para outras áreas da Marinha do Brasil, e o caso caiu num incômodo esquecimento.

Situação que persistiu mesmo após o Vital de Oliveira ser achado no fundo do mar, trazendo o caso novamente à tona.

Mas, mesmo assim, ninguém nunca foi punido.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – CASOS VERÍDICOS DE FAÇANHAS, DRAMAS, AVENTURAS E ODISSEIAS NOS OCEANOS, volumes 1 e 2, que podem ser comprados com desconto de 25% e envio grátis, CLICANDO AQUI.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE ESTES LIVROS

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Foto: Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha

foto: michiganshipwrecks.org

foto: michiganshipwrecks.org

Comentários