por Jorge de Souza | dez 29, 2021

A cidade de Laguna, no litoral sul de Santa Catarina, é particularmente famosa pelo seu animado Carnaval, por ter servido para demarcar um dos extremos do Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha, no passado, e por ter sido berço de Anita Garibaldi, mulher do revolucionário Giuseppe Garibaldi, com quem lutou pela independência do Sul do Brasil.

Mas o que mais orgulha Laguna são os golfinhos (lá chamados de “botos”) que habitam o estreito canal que liga a cidade ao mar.

E por um motivo especial: eles são os únicos do Brasil (e um dos poucos no mundo) que interagem intensivamente com os pescadores, ajudando-os a pescar.

O fenômeno acontece mais ou menos assim.

Quando os cardumes de peixes entram no canal, os botos os empurram para a margem, onde estão os pescadores, com suas redes.

Em seguida, os animais dão um sinal com o corpo, para que os pescadores atirem suas redes, porque sabem que assim será bem mais fácil para eles capturar um ou outro peixe.

Com as redes, do tipo tarrafa, vindo por cima e pelos lados, só resta aos peixes tentar fugir por baixo delas – justamente onde ficam os golfinhos, esperando.

Às vezes, eles também penetram embaixo das redes, abocanham os peixes, giram o corpo e caem fora rapidamente, antes que as tarrafas desçam totalmente.

A cada tarrafada, cada boto captura, ao menos, um peixe.

E os pescadores, quase sempre, vários.

É um trabalho conjunto, solidário e extraordinário, porque os dois lados saem ganhando.

No Brasil, o canal de Laguna é o único local onde o fenômeno acontece.

“Ninguém ensinou os botos a fazerem isso”, explica o ex-pescador e hoje fotógrafo, Ronaldo Amboni, nascido e criado em Laguna, autor da foto que ilustra este texto. “Eles aprenderam sozinhos e foram passando essa técnica de pai para filho. Acho até que foram eles que ensinaram os pescadores a pescarem assim”, brinca.

Mesmo penetrando perigosamente por baixo da rede no momento do arremesso, nunca aconteceram acidentes com os botos de Laguna.

Nenhum deles jamais ficou preso nas tarrafas dos pescadores, porque o sincronismo entre as duas partes é perfeito.

O trabalho de um depende do outro, e isso gera um formidável espetáculo de interação entre homens e animais, que há muito tempo virou a principal atração da cidade.

Tanto que, anos atrás, os botos foram declarados como Patrimônio Municipal de Laguna e se tornaram protegidos por lei.

Hoje, imagens dos alegres cetáceos dando grandes saltos fora d´água decoram quase tudo em Laguna e viraram símbolo informal da cidade.

Em Laguna, os “botos pescadores”, como são chamados os golfinhos que frequentam o canal, formam uma colônia com cerca de 50 animais, de três grupos familiares, dos quais mais da metade interage diariamente com os pescadores, ajudando-os a encherem suas redes.

A primeira lição que os filhotes recebem das mães é a de como ´trabalhar’ com os pescadores, porque isso garantirá a alimentação deles.

No entanto, eles são animais livres, que podem nadar para onde quiser – mas preferem não sair do canal da cidade, porque estão habituados a capturar seu alimento com a ajuda dos pescadores.

No entanto, a estratégia de pesca dos golfinhos de Laguna muda conforme o dia.

Como são animais muito inteligentes e com grande capacidade de comunicação, eles combinam entre si como irão atacar os cardumes e avisam isso aos pescadores, através de movimentos na superfície.

Cada golfinho dá o aviso de maneira diferente e cabe aos pescadores interpretar os sinais e jogar a rede no instante exato.

Ao fazerem isso, também produzem movimentos na superfície que mais parecem balés sincronizados.

E quando a sintonia é perfeita, como geralmente acontece, é peixe na certa – para os dois lados

Em Laguna, ninguém precisa de parque aquático para ver um golfinho dando piruetas bem de perto.

E não por acaso, viraram a principal atração da cidade.

Gostou desta história?

Leia muitas outras histórias envolvendo o mar nos dois volumes do livro HISTÓRIAS DO MAR – 200 casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, que podem ser comprados CLICANDO AQUI, com preços promocionais e ENVIO GRÁTIS.

VEJA O QUE ESTÃO DIZENDO SOBRE OS LIVROS HISTÓRIAS DO MAR – Volumes 1 e 2

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

por Jorge de Souza | dez 9, 2021

Caía a tarde e uma improvisada festinha acontecia no Baependy, um grande paquete, como se chamavam na época os navios mistos, de carga e passageiros, que navegavam entre os portos do litoral brasileiro.

Era aniversário de um dos tripulantes e seus colegas, e até alguns passageiros, se reuniram no convés para comemorar a data. Não havia com o que se preocupar naquele sábado, 15 de agosto de 1942.

Embora a Segunda Guerra Mundial estivesse em curso, os combates estavam praticamente restitos à Europa, nem os Estados Unidos haviam aderido e o Brasil era um país oficialmente neutro no conflito – além de ficar bem distante de tudo aquilo.

Que dirá, então, o pacato e primitivo litoral de Sergipe, onde o Baependy navegava, depois de ter partido de Salvador com destino a Maceió, levando a bordo 322 pessoas, 249 delas passageiros.

Apesar do mar agitado, o Baependy, do Lloyd Brasileiro, na época a maior empresa de navegação do país, navegava tranquilo, nos seus habituais 9 nós de velocidade, a não mais que 10 milhas da costa, como havia sido recomendado que os navios fizessem, a fim de evitar a exposição excessiva no mar aberto.

Pura precaução.

Embora 15 navios com bandeira brasileira já tivessem sido atacados por submarinos alemães desde o início das hostilidades, todos os casos aconteceram em águas estrangeiras, e nada indicava que algo semelhante pudesse acontecer na costa brasileira.

A guerra parecia tão distante do Brasil quanto a lua.

Até aquele 15 de agosto de 1942.

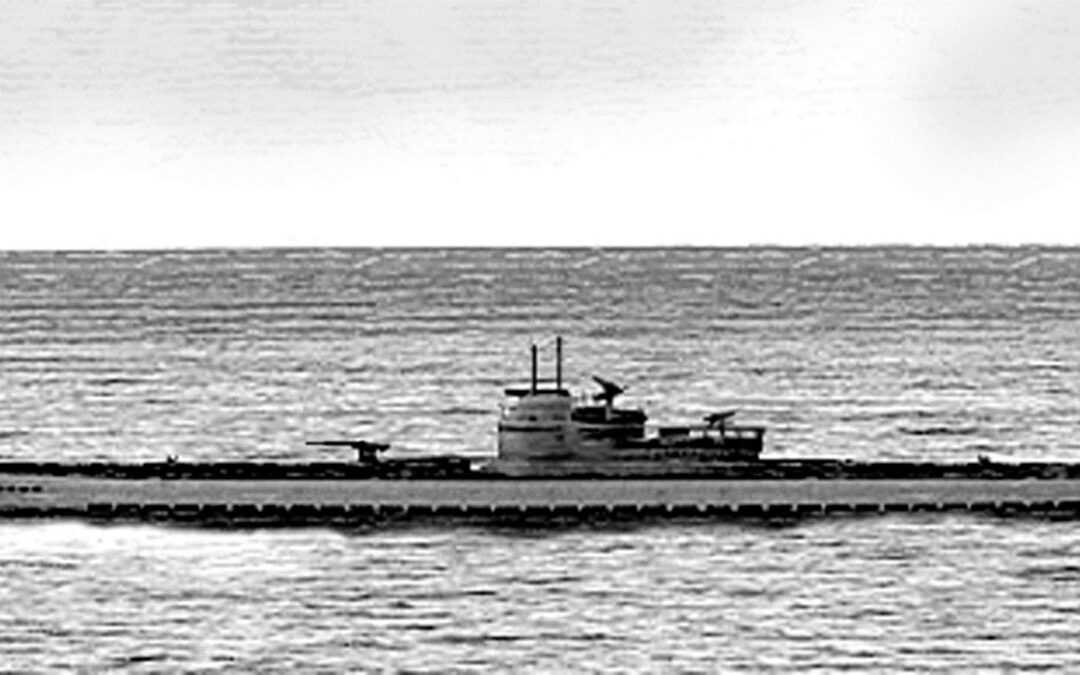

Quando o grande paquete Baependy voou pelos ares, vítima de dois torpedos disparados a queima roupa pelo submarino alemão U-507, que espreitava sorrateiramente a costa do Nordeste em busca de navios que pudessem ser facilmente afundados, o Brasil começou a viver um pesadelo que ficou conhecido como “Agosto Negro”.

Em apenas quatro dias, entre 15 e 19 de agosto daquele ano, nada menos que seis embarcações brasileiras foram afundadas por aquele infame submarino alemão, deixando um trágico rastro de 605 mortes – 286 delas apenas no Baependy, até hoje a pior tragédia já acontecida no mar do Brasil.

Mas não a única daquele dia, como os brasileiros, estupefatos, logo descobririam.

O U-507 foi um apenas dos centenas de submarinos militares que a Alemanha nazista construiu para tentar vencer a maior guerra da história – e com os quais Hitler contava mais do que qualquer outro tipo de arma para vencê-la.

Era uma grande e moderna máquina de combate, fruto da avançada engenharia alemã, com quatro disparadores de torpedos e capaz de avançar a 18 nós na superfície e metade disso submerso – números espantonsos para a época.

Mas, tão letal quanto a capacidade técnica do U-507, era o homem que estava no seu comando: o capitão Harro Schacht, para azar dos brasileiros um dos mais eficientes e frios oficiais que passaram pela Kriegsmarine, a marinha de guerra alemã, durante a Segunda Guerra Mundial.

Foi Schacht que decidiu se separar da flotilha de submarinos nazistas que patrulhavam a chamada Cintura do Atlântico, o trecho mais curto de mar entre as Américas e a África, após um incômodo jejum de vítimas, e rumar para o litoral brasileiro, a fim de realizar “manobras livres”, ou seja, ataques solitários, mas generalizados, a fim de aumentar a sua tonelagem de navios afundados e também o seu prestígio junto aos líderes nazistas.

Foi ele, também, que decretou o trágico destino de mais de 600 brasileiros, muitos deles mulheres e crianças, ao torpedear navios sem nenhum aviso.

E foi Harro Schacht, enfim, quem fez o Brasil a entrar na Guerra, após a nação, indignada, romper com a sua neutralidade.

Na costa brasileira, Schacht encontrou um terreno fértil para pôr em prática os seus planos de destruição indiscriminada de navios mercantes.

Naquela época, apesar dos torpedeamentos já sofridos por navios brasileiros no exterior, o risco de ataques em águas brasileiras não passava de uma remota possibilidade, o que gerou certa displicência das empresas de navegação, que não seguiram à risca as recomendações feitas pelos alemães aos países neutros.

Uma delas pregava que os navios das nações não envolvidas no conflito deveriam ostentar a sua bandeira visivelmente pintada no casco e, à noite, navegar iluminados.

Os brasileiros não fizeram nem uma coisa nem outra.

Schacht sabia da existência de navios americanos de combate baseados no porto de Recife, e que eles fatalmente partiriam no seu encalço, logo após o primeiro ataque nos arredores da cidade.

Por isso, descartou as águas pernambucanas e seguiu para o esquecido litoral de Sergipe, onde não havia tal risco.

Ali, em menos de 12 horas, ele afundaria nada menos que três navios brasileiros, um seguido do outro, gerando a morte de 551 pessoas.

O primeiro ataque aconteceu no início da noite de 15 de agosto, quando o despreocupado Baependy navegava a cerca de 10 milhas da costa, na altura do rio Real, na divisa da Bahia com Sergipe, praticamente às escuras, por recomendação do governo e da companhia, embora os alemães tivessem determinado exatamente o contrário.

Schacht nem se deu ao trabalho de identificar o navio.

Ao ser informado, pelo vigia, de que ele não trazia as “marcas de neutralidade”, mandou preparar os torpedos, cada um com mais de sete metros de comprimento, e se aproximou da vítima – tarefa fácil, porque o velho Baependy, ex-vapor Tijuca, construído na Alemanha em 1899 e ironicamente confiscado pelo governo brasileiro quando da eclosão da Primeira Guerra Mundial, praticamente se arrastava na água, a menos de 10 nós de velocidade.

Em seguida, o vigia avistou outro navio, mais ao fundo, e também avisou Schacht.

Mas o comandante alemão preferiu se concentrar no primeiro navio.

Do outro, ele cuidaria em seguida.

Ás 18h53m, já no lusco-fusco do dia, partiu o primeiro disparo (mais alguns minutos e o Baependy teria sido protegido pela escuridão da noite).

Mas o torpedo errou o alvo e passou pela popa do vapor.

A bordo, ninguém viu nem ouviu nada.

Irritado, Schacht mandou que o submarino se aproximasse ainda mais e, quando estava a uma distância de cerca de 1 000 metros, ordenou mais dois disparos, um na sequência do outro, para ter certeza do êxito do ataque e para não dar tempo de a tripulação do Baependy avisar as autoridades.

Desta vez, nada deu errado.

O primeiro torpedo, que interrompeu aquela festinha de aniversário no convés com uma surpresa perversa, acertou em cheio um dos compartimentos de carga, fazendo o Baependy se contorcer inteiro.

E o outro, apenas 30 segundos depois (o que, inclusive, contrariava as convenções de guerra, que previam um tempo para os ocupantes abandonarem os barcos torpedeados), foi ainda mais letal: atingiu a casa de máquinas, inundando imediatamente as caldeiras, que, em contato com a água, explodiram.

Em menos de quatro minutos, o Baependy, de quase 120 metros de comprimento, foi ao fundo.

Só 36 ocupantes do navio sobreviveram à primeira manifestação da Guerra no Brasil.

Para os ocupantes do vapor brasileiro, não houve escapatória.

Aos que sobreviveram, só restou pular na água, embora o mar estivesse bem revolto. O ataque foi tão fulminante que não deu tempo de fazer nada.

Só mesmo de disparar inutilmente o apito do navio, para tentar chamar a atenção de algum eventual barco nas proximidades.

Semi-submerso, Harro Schacht acompanhou tudo de perto.

Mas nada fez para socorrê-los.

O comandante alemão tinha pressa.

Havia outro alvo em potencial se aproximando e ele não queria perdê-lo.

Menos de duas horas depois, o U-507 protagonizaria uma nova tragédia no mar brasileiro.

A vítima, agora, era o também paquete Araraquara, onde morreriam outras 131 pessoas.

O comandante do Araraquara até viu um clarão no horizonte.

Mas não passou pela sua cabeça que pudesse ser a explosão de um navio.

Muito menos causada por um submarino alemão em plena costa sergipana.

Assim sendo, seguiu adiante, tendo como destino o mesmo porto de Maceió, para onde seguia o Baependy.

Mas não avançou muito.

Pouco antes das 21 horas, quando navegava a cerca de 15 milhas de Aracajú, o Araraquara também voou pelos ares, por conta de outro torpedo disparado pelo U-507.

Desta vez, preciso feito uma engrenagem alemã, o petardo partiu o navio ao meio.

Só 11 pessoas sobreviveram, das 142 que havia a bordo.

A ousadia de Schacht não parou por aí.

Naquela mesma madrugada, a poucas milhas dali, um terceiro navio brasileiro também seria afundado pelo U-507: o Aníbal Benévolo, que vinha de Salvador para Aracajú, com 154 tripulantes e passageiros.

Eram quatro da manhã quando o paquete surgiu no periscópio do submarino alemão, bem perto de onde, àquelas alturas, os poucos sobreviventes do Baependy lutavam pela vida, agarrados a escombros ou espremidos no único bote salva-vidas que se desprendeu do navio, durante o naufrágio (os sobreviventes do Araraquara nem isso tinham – só uma prancha de madeira, que improvisaram como jangada).

Como o Aníbal Benévolo também não ostentava nenhum símbolo de neutralidade, Schacht ordenou o ataque.

Foi ainda mais fulminante.

Atingido bem no centro do casco, o navio afundou em inacreditáveis 45 segundos, como o comandante alemão registrou, orgulhoso, no diário de bordo do submarino.

Era quase um recorde.

O Aníbal Benévolo desapareceu em menos um minuto.

E, como todos os passageiros dormiam no instante do torpedeamento, a eficiência do ataque foi ainda maior: apenas quatro pessoas sobreviveram.

Após o naufrágio do Aníbal Benévol, Schacht, contidamente, comemorou.

Em pouco mais de nove horas, atuando num raio de apenas 30 milhas, ele liquidara três navios, que custaram a vida de 551 brasileiros – mais do que total de mortes entre os 25 000 pracinhas que, nos anos seguintes, atuariam nos campos de batalha na Europa, após o Brasil aderir a guerra, justamente por causa dos ataques do U-507.

Nem na guerra, que vitimou 454 soldados da Força Expedicionária Brasileira, morreram tantos brasileiros.

Mesmo assim, apesar das dimensões da tragédia, ninguém no país já sabia dos ataques.

Como nenhum dos navios teve tempo de pedir socorro, o governo brasileiro ignorava o que se passava no litoral do Nordeste.

Só quando o Aníbal Benévolo não chegou ao porto de Aracaju e os sobreviventes foram dar nas desertas praias de Sergipe, junto com os primeiros corpos das vítimas dos naufrágios, é que o país, perplexo, começou a se dar conta do que estava acontecendo.

Enquanto isso, o U-507 já buscava novas vítimas.

Depois da bem-sucedida ação em águas sergipanas, Schacht resolveu navegar para as imediações do porto de Salvador, onde o movimento de navios era mais intenso e a topografia do leito marinho permitia um esconderijo perfeito para o seu submarino.

Como na maior parte do litoral da Bahia a plataforma continental tem menos de três milhas de largura, isso permitiria ao U-507 atacar e imediatamente se esconder em águas profundas.

Ao longo de todo o dia 16, um domingo, Schacht não avistou nenhum navio.

Mas sua sorte voltou a mudar na manhã seguinte, quando a fumaça da chaminé do Itagiba surgiu ao longe, a menos de 100 quilômetros da capital baiana.

O Itagiba era outro paquete e vinha do Rio para Salvador, com 181 pessoas.

Seu comandante, José Ricardo Nunes, já tinha ouvido rumores sobre os ataques em Sergipe, mas, tão perto assim do porto de destino, ele nada podia fazer a não ser seguir em frente, torcendo para que nada acontecesse até lá.

Mas aconteceu.

Na altura do farol do vilarejo de Morro de São Paulo, já quase na entrada da baía de Todos os Santos, um torpedo disparado pelo tubarão de aço alemão feriu de morte o Itagiba, que começou a afundar.

Ao menos deu tempo de baixar alguns botes salva-vidas e alocar um punhado de passageiros neles.

Logo, surgiu outro navio na mira de Schacht: o Arará.

Ele havia partido de Salvador pouco antes de a Capitania dos Portos ser informada (com dois dias de atraso) dos ataques e decidir fechar o porto da cidade.

Mas, sem rádio nem nenhum meio de comunicação com a terra firme, seu comandante, José Coelho Gomes, nada sabia sobre a presença de um submarino nazista oculto nas águas onde ele navegava.

Ao ver destroços flutuando no mar, ele deu ordens de parar o navio, para resgatar as vítimas, julgando ter sido um naufrágio acidental.

Mas não era.

Eram os sobreviventes do Itagiba.

Pelo periscópio, a pouca distância, Schacht observou toda a movimentação do Arará.

Mas esperou que ele resgatasse as últimas 18 vítimas para, de novo, disparar.

Nenhum dos sobreviventes do Itagiba desta vez escapou com vida.

20 dos 35 tripulantes do Arará tiveram o mesmo destino, incluindo o seu comandante.

O navio foi a pique rápido, praticamente sobre o próprio Itagiba.

Mesmo com a continuidade dos ataques, só na noite do dia 17 houve a primeira tentativa de caçar o lobo solitário que aterrorizava o mar brasileiro.

Um avião americano de patrulha decolou de Recife e localizou o U-507 na superfície, ao sul de Salvador, enquanto a tripulação alemã tentava resolver um problema num dos tubos lançadores de torpedos.

Bombas foram lançadas, mas a destreza de Schacht, um comandante de mão cheia, fez o submarino submergir a tempo e driblar os petardos que vinham do alto.

Um deles, contudo, gerou um vazamento de óleo, que foi apressadamente comemorado pelos brasileiros como o fim daquele pesadelo.

No dia seguinte, jornais noticiaram o afundamento do submarino nazista.

Mas, a quilômetros dali, o U-507 ainda navegava e seguia espalhando terror nas águas brasileiras.

A vítima seguinte, a sexta sob bandeira brasileira, foi um simples saveiro, o Jacira, que fazia o transporte de pequenas mercadorias entre os municípios de Ilhéus e Itacaré, no sul da Bahia.

Mas, naquele caso, o objetivo de Schacht era apenas repor a despensa do submarino, pois sabia que já havia sido descoberto e era hora de deixar o país.

Depois de emergir bem ao lado da humilde tripulação do saveiro, ele obrigou que o barco parasse, saqueou o que precisava e afundou o Jacira, com uma carga de demolição.

Em seguida, o U-507 tomou o rumo oposto e começou o caminho de volta à Europa.

Mas não sem antes mandar também para o fundo, com grande esforço, o cargueiro sueco Hammaren, que navegava ao largo da costa baiana, contabilizando mais meia dúzia de mortes.

Por essas e outras, acabou recebendo a Cruz de Ferro, a principal condecoração da Alemanha nazista.

No Brasil, a violência e covardia dos ataques de Schacht feriram o orgulho nacional, geraram indignação popular e levaram o povo às ruas, pedindo retaliação à altura.

Foi a gota d’água que faltava para o governo de Getúlio Vargas tomar a decisão de sair daquela pseudoneutralidade, já que o país vinha apoiando os Estados Unidos há tempos, e colocar o Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos Aliados – uma consequência direta das ações de Harro Schacht no litoral brasileiro, naquele fatídico mês de agosto.

Nem o próprio Hitler teve mais influência na adesão do Brasil a Guerra.

Mas a relação de Schacht com o Brasil não pararia por aí.

Seis meses depois, em janeiro de 1943, ele voltou ao mar brasileiro com o mesmo U-507, em perseguição a um comboio de navios que seguia para o Recife.

Foi quando ele encontrou o seu fim.

Na ânsia de alcançar o comboio, Schacht passou a navegar à toda velocidade na superfície, onde o U-507 era bem mais rápido do que submerso.

Com isso, deixava um rastro claramente visível na água, que podia ser visto facilmente do alto.

Ele sabia dos riscos que isso representava.

Mas a determinação com que caçava suas presas e a obediência ao dever de afundar o maior número possível de navios, como forma de enfraquecer o inimigo, eram mais fortes do que o instinto de salvar a própria pele.

Não foi nada difícil para o avião Catalina que decolara de Fortaleza para escoltar o comboio, localizar, enquadrar e despejar duas bombas de profundidade sobre o submarino alemão, em algum ponto ao largo da costa do Rio Grande do Norte, onde a profundidade passa fácil dos 3 000 metros.

Schacht chegou a mergulhar apressadamente para tentar escapar do bombardeio, mas nunca mais voltou à superfície.

Desapareceu para sempre no mar potiguar, levando consigo (como seria de se esperar de alguém que nutria certo desprezo pela vida humana) toda a sua tripulação, de 53 homens, mais três comandantes de navios ingleses que ele havia torpedeado, capturado e feito prisioneiros no submarino alemão.

Nunca mais o U-507 foi visto.

Nem jamais encontrado.

Mas o que ele causou, ficou para sempre na história brasileira.

Gostou desta história?

Ela faz parte dos livros HISTÓRIAS DO MAR – casos verídicos de façanhas, dramas, aventuras e odisseias nos oceanos, cujo novo VOLUME 3, acaba de ser lançado e pode ser comprado CLICANDO AQUI, com ENVIO GRÁTIS

VEJA O QUE DISSERAM SOBRE O VOLUME 1 DESTE LIVRO:

“Sensacional! Difícil parar de ler”.

Amyr Klink, navegador

“Leitura rápida, que prende o leitor”.

Manoel Júnior, leitor

“Um achado! Devorei numa só tacada”.

Rondon de Castro, leitor

“Leiam. É muito bom!”

André Cavallari, leitor

Comentários